過去の記事一覧

-

この作品は「ミニチュア女性供物像」であり、制作年は1400年から1535年の間にエクアドル、ペルー、ボリビア、チリ、またはアルゼンチンで制作されました。制作者はインカの芸術家です。寸法は高さ6.7センチ、幅1.9センチ…

-

この作品は、「顔持つビーカー」と呼ばれ、制作年は1400年から1535年の間にペルー、中央部または南部の海岸地域で制作されました。制作者はインカの芸術家です。銀でできたこのビーカーの寸法は、高さ24.8センチ、幅9.5…

-

この作品は、インカ文化に関連する「ミニチュア男性供物像」であり、制作年は1400年から1535年の間にエクアドル、ペルー、ボリビア、チリ、またはアルゼンチンで制作されました。制作者はインカの芸術家です。金銀合金でできた…

-

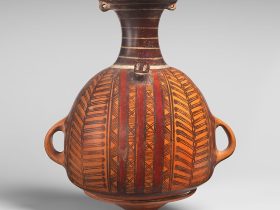

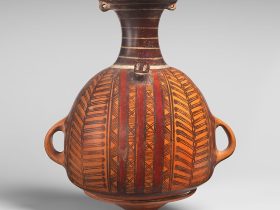

この作品は、インカ文化に関連する「長頸壺」であり、制作年は1400年から1535年の間にペルーで制作されました。制作者はインカの芸術家です。陶器と滑り塗りを用いたこの壺の寸法は、高さ21.9センチ、幅18.8センチ、奥…

-

この作品は、インカ文化に関連する「供物石像」であり、制作年は1400年から1535年の間にペルーで制作されました。制作者はインカの芸術家です。石を用いたこの像の寸法は、高さ7.6センチ、幅3.8センチ、奥行き8.3セン…

-

この作品は、インカ文化に関連する「壺」であり、制作年は1400年から1535年の間にペルーで制作されました。制作者はインカの芸術家です。陶器と滑り塗りを用いたこの壺の寸法は、高さ18.4センチ、幅17.5センチ、奥行き…

-

この作品は、インカ文化に関連する「葬送用杖」で、制作年は1400年から1535年の間にペルー、南部のリオ・イカ地域で制作されました。制作者はインカの芸術家です。木材と絵の具を用いたこの杖の寸法は、高さ173センチ、幅3…

-

この作品は、インカ文化に関連する「インコとトウモロコシ植物造形スプーン」であり、制作年は1400年から1535年の間にペルーで制作されました。制作者はインカの芸術家です。銅合金(鋳造)で作られたこのスプーンの寸法は高さ…

-

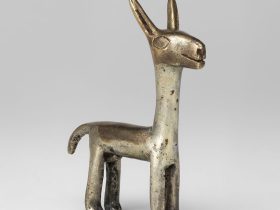

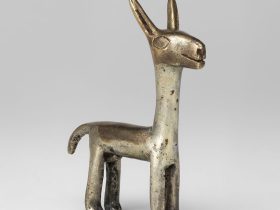

この作品は、インカ文化に関連する「小ラクダ科供物像」であり、制作年は1400年から1535年の間にさかのぼります。この作品の制作者はインカの芸術家です。金、銀、銅の合金でできたこの供物像は、高さ約5.1センチ、幅約3.…

-

この作品は、古代ペルーのインカ文化の芸術家による「壺」です。制作年代は紀元1400年から1535年頃であり、ペルーで制作されました。陶器にスリップを用いており、寸法は高さ29.2センチ × 幅23.5センチ × 奥行き…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント