カテゴリー:01・縄文・弥生・古墳時代

-

【蓮池蒔絵経箱】平安時代‐大阪·金剛寺所蔵

「蓮池蒔絵経箱」— 平安時代蒔絵美術の粋と仏教世界観の象徴日本の工芸美術の中でも、漆芸、特に蒔絵はきわめて高い完成度と芸術性を誇る分野の一つである。中でも、平安時代後期、12世紀に制作されたとされる「蓮池蒔絵経箱」(大… -

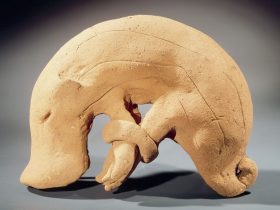

【埴輪馬頭 Haniwa Horse’s Head】日本‐古墳時代

「埴輪馬頭」は、日本の古墳時代(紀元前300年から710年頃)に作られた作品で、6世紀に制作されました。この作品は、土でできた埴輪(はにわ)であり、馬の頭部を表しています。 古墳時代には、埴輪が墓の周りに配置され… -

【断片的な埴輪筒 Fragmentary haniwa cylinder】日本‐古墳時代

「断片的な埴輪筒」は、日本の古墳時代(紀元前300年から710年ごろ)に作られた作品です。この埴輪筒は、5世紀から6世紀にかけての作品であり、粘土を使用して作られています。 埴輪は、古代の日本で墳墓や墓地に置かれ… -

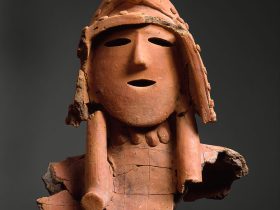

【男性埴輪像 Head of a Male Haniwa Figure】日本‐古墳時代

男性埴輪像は、古代日本の文化における重要な芸術作品の一つです。紀元3世紀から7世紀にかけて製作された埴輪の一種であり、主に墓地や古墳に埋葬されたり、周囲に配置されたりしていました。これらの埴輪は土で作られており、「埴輪… -

【埴輪武装男子像 Haniwa (Hollow Clay Sculpture) of a Warrior】古墳時代

古墳時代の「埴輪武装男子像」は、埴輪として知られる陶器の一種で、日本の古代史における重要な文化的遺産の一部です。埴輪は古代日本の墓地に埋葬された土製の彫刻で、古代の宗教的な儀式や信仰の対象として使用されました。 … -

【埴輪猪 Haniwa (hollow clay sculpture) of a boar】古墳

「埴輪猪」(はにわいのしし)は、日本の古代史と考古学に関連する要素です。埴輪は、古代日本の古墳に関連する陶器や土偶の一種で、埋葬儀礼に使用されたものと考えられています。埴輪はさまざまな形状を持っており、動物や人間の姿を… -

【儀式用槍刃(つくしぼこ) Ceremonial Spearhead (Tsukushi Boko)】古墳時代

古墳時代の儀式用槍刃(つくしぼこ)は、古代日本における特定の儀式や祭典で使用されたと考えられる装飾的な槍の刃です。これらの槍刃は通常、儀式や儀礼に使用され、神聖な要素や象徴的な意味を持っていました。 古墳時代の古… -

【鞘金具付き刀 Sword with Scabbard Mounts】古墳時代

古墳時代における鞘金具付き刀は、その柄頭の形状や装飾に基づいて分類されました。特に、柄頭が古代風の獅子(ししがみまたはしかみ)の形状と解釈され、その上顎が柄頭の下端を形成し、柄に接することが特徴でした。このような刀剣の… -

【鞘金具付刀 Sword with Scabbard Mounts】古墳時代

古墳時代の鞘金具付刀は、その柄頭の形状に基づいて分類されます。この例は、目立つ球状の柄頭を持つもので、「兜撞(かぶつち)型」として分類されています。古墳時代の刀剣は、その時代特有のデザインと装飾が施されており、柄頭の形… -

【鎧甲タンコウ(胆甲) Cuirass of a Tankō】古墳時代

鎧甲(胆甲)は戦闘時に身を守るための甲冑であり、鉄製の鎧甲はその進化の一部でした。これらの鎧甲は水平に配置された鉄板で構成され、リベットや他の方法で接合されていました。胸当てや背中の鎧甲のデザインは、当時の技術と材料に…

最近のコメント