カテゴリー:05・室町時代

-

【桜山鵲蒔絵硯箱】室町時代‐東京国立博物館所蔵

「桜山鵲蒔絵硯箱」は、日本の室町時代、16世紀に制作された漆工芸の優品であり、その高度な技術と芸術的表現によって、現代においても高く評価されています。本作は、木製漆塗の硯箱であり、重要文化財にも指定されています。 … -

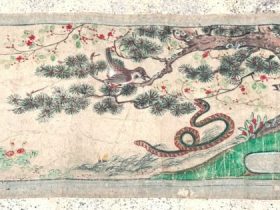

【雀の発心】室町時代〜安土桃山時代‐東京国立博物館所蔵

「雀の発心」(すずめのほっしん)は、室町時代から安土桃山時代にかけて作られた絵巻物で、特に御伽草子を題材にした作品の一つとして知られています。物語は、雀(すずめ)が自身の子どもを蛇に食われるという悲劇を契機に、出家して… -

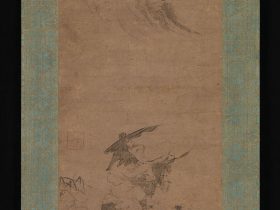

【蘇軾騎驢図】日本-室町時代‐朴堂祖淳

「蘇軾騎驢図」は、日本の室町時代の作品であり、僧侶であり画家でもあった朴堂祖淳によって制作されました。この作品は、15世紀初頭に作られたとされています。 この作品は、掛け軸として制作されており、紙に墨と金を使用し… -

【墨跡 Account of the Three Springs of Jiangsu Province in China】日本‐室町時代‐策彦周良

「墨跡」は、日本の室町時代に活躍した画家、策彦周良によって制作された作品です。制作年代は16世紀後半であり、室町時代の文化や美術の特徴を象徴しています。 この作品は、掛軸として制作されたもので、紙に墨を使用して描… -

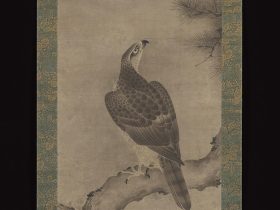

【松鷹図 Hawk on a Pine】日本‐室町時代‐狩野之信

「松鷹図」は、日本の室町時代(1392年から1573年)の作品で、作者は狩野之信(かのう ゆきのぶ)です。制作年は16世紀中頃とされています。 この作品は、紙に墨を使って描かれた掛け軸です。絵部分の寸法は縦83.… -

【源宗于 「藤房本 三十六歌仙絵巻」断簡 Minamoto no Muneyuki, from the “Fujifusa Version” of Thirty-six Poetic Immortals (Fujifusa-bon Sanjūrokkasen emaki)】日本‐室町時代

「源宗于 「藤房本 三十六歌仙絵巻」断簡」は、作者が特定されていない作品です。この作品は、室町時代初期(15世紀初頭)に制作されました。 この作品は、紙に墨と色彩を使用した掛け軸であり、「藤房本 三十六歌仙絵巻」… -

【不動明王と侍者・制たか童子、金蔵童子金属製板 Metal plaque with Fudō Myōō and attendants Seitaka Dōji and Kongara Dōji】日本‐室町時代‐妙珍信家

「不動明王と侍者・制たか童子、金蔵童子金属製板」は、日本の室町時代(1392年から1573年)に制作された作品です。これは名工・妙珍信家(みょうちん・のぶいえ)によるもので、鉄製の板に彫られた作品です。 この作品… -

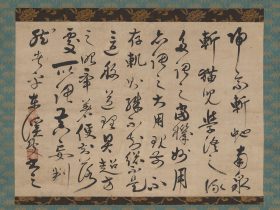

【墨蹟 Calligraphy】日本‐室町時代‐東渓宗牧

「墨蹟」は、室町時代(1392年から1573年)に活躍した日本の書道家、東渓宗牧による作品です。この作品は、掛け軸で、紙に墨を使用して描かれています。 東渓宗牧は、日本の書道史上で重要な地位を占める書家であり、彼… -

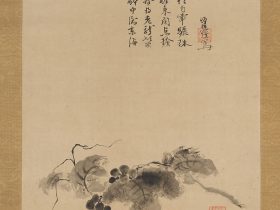

【葡萄図 Grapes】日本‐室町時代‐墨齊(没倫紹等)筆

「墨齊(没倫紹等)筆 葡萄図」は、室町時代(1392年–1573年)の日本で制作された作品です。墨齊として知られる画家によって描かれたもので、彼の死亡が1492年に起こったことから、制作時期は1480年代から1492年… -

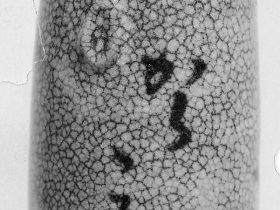

【茶壺 Tea jar】日本‐室町時代‐志野家家信

「茶壺」は、室町時代の作品で、志野家の家系から来た芸術家である志野家家信による作品です。制作された時期は約1480年頃で、土を焼き固めたもので、表面にはヒビが入った地に模様がデザインされています。茶壺の蓋は象牙製で、美…

最近のコメント