カテゴリー:08・明治時代

-

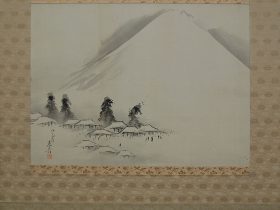

【冬の富士山 Mt. Fuji in Winter】日本-明治時代‐柴田是真

「冬の富士山」は、日本の画家である柴田是真(しばたぜしん)によって描かれた絵画です。柴田是真は、明治時代(1868年から1912年)に活躍した画家であり、その作品は日本の伝統的な美意識と西洋の影響を融合させたもので知ら… -

【山の小川にいる鹿 Deer by Mountain Stream】日本-明治時代‐瀧和亭

「山の小川にいる鹿」は、日本の画家瀧和亭(たきかてい)によって描かれた作品です。滝海堂は明治時代に活躍した画家で、生涯を通じて自然や動物をテーマにした作品で知られています。この作品は1896年1月に制作されました。 … -

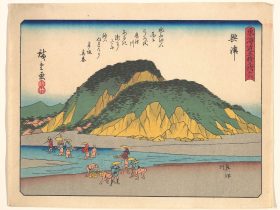

【東海道五十三次 興津】日本-江戸時代‐歌川広重

「東海道五十三次 興津」は、歌川広重(Utagawa Hiroshige)による浮世絵の作品で、日本の江戸時代(1615年から1868年)に描かれた「東海道五十三次」というシリーズの一部です。提供された情報によれば、こ… -

【ヲロシア人啚、文化元甲子年九月 長崎渡来 Russians at Nagasaki】日本

「ヲロシア人啚、文化元甲子年九月 長崎渡来」は、19世紀の日本の作者不明の作品です。この作品は、木版画(刷りぬき)で、紙に墨と型染めによる彩色が施されています。縦型の合判サイズで、1830年頃に制作されたと推定されてい… -

【色絵牡丹梅文耳付茶心壺 壷交趾写 Tea Jar with Peony Arabesque and Plum in Cochin (Kōchi) Style】日本-明治時代‐永楽徳全

「色絵牡丹梅文耳付茶心壺 壷交趾写」は、日本の明治時代(1868年から1912年)の陶芸家永楽徳全(えいらく とくぜん、Eiraku Tokuzen)によって制作された作品です。制作年代は19世紀後半と推定されています… -

【漆絵: 雪の中の鳥と柳 Lacquer Paintings of Various Subjects: Bird and Willow in Snow】日本-明治時代‐柴田是真

「漆絵: 雪の中の鳥と柳」は、日本の画家柴田是真(しばた ぜしん、Shibata Zeshin)によって制作された作品です。この作品は、明治時代(1868年から1912年)の1882年に制作されました。 この作品… -

【漆絵: 米俵とトンボ Lacquer Paintings of Various Subjects: Stack of Rice and Dragonflies】日本-明治時代‐柴田是真

「漆絵: 米俵とトンボ」は、日本の画家柴田是真(しばた ぜしん、Shibata Zeshin)によって制作された作品です。この作品は、明治時代(1868年から1912年)の1882年に制作されました。 この作品は… -

【主題の漆絵: 蔓にいるバッタ Lacquer Paintings of Various Subjects: Grasshopper on Gourd Vine】日本-明治時代‐柴田是真

「主題の漆絵: 蔓にいるバッタ」は、日本の画家柴田是真(しばた ぜしん、Shibata Zeshin)によって制作された作品です。この作品は、明治時代(1868年から1912年)の1882年に制作されました。 こ… -

【漆絵: 雀と木の雪避け Lacquer Paintings of Various Subjects: Snow Shelter for a Tree with Sparrow】日本-日本-明治時代‐柴田是真

「漆絵: 雀と木の雪避け」は、日本の画家である柴田是真(しばた ぜしん、Shibata Zeshin)によって制作された作品です。この作品は明治時代(1868年から1912年)の1882年に制作されました。 この… -

【漆絵: 煎茶セット Lacquer Paintings of Various Subjects: Sencha Tea Set】日本-明治時代‐柴田是真

「漆絵: 煎茶セット」は、日本の画家である柴田是真(しばた ぜしん、Shibata Zeshin、1807年-1891年)によって制作された作品です。この作品は、明治時代(1868年-1912年)に制作され、1882年…

最近のコメント