- Home

- 7◆収蔵品

カテゴリー:7◆収蔵品

-

鳥文斎栄之筆 三幅神吉原通い図巻 【全盛季春遊戯】

「全盛季春遊戯」は、日本の江戸時代に活躍した浮世絵師・鳥文斎栄之(とりふみさいえし)によって描かれた浮世絵の作品の一つです。鳥文斎栄之(本名:松岡栄之)は、享和2年(1802年)生まれで、幕末期に活躍した絵師であり、特… -

【群蝶図花瓶】金沢銅器会社‐東京国立博物館所蔵

「群蝶図花瓶」は、明治時代の日本における金属工芸の傑作であり、金沢銅器会社によって制作された作品です。この花瓶は、特にその装飾技法において革新的であり、当時の日本の金属工芸の精緻さと技術力を示す重要な例とされています。… -

【四君子蓮図菓子器】吉田至永‐東京国立博物館所蔵

「四君子蓮図菓子器」は、明治時代に制作された日本の金工芸品であり、その芸術性と技術の高さを象徴する一品です。制作されたのは金工家吉田至永で、作品は明治10年(1877年)頃に完成したとされています。この菓子器は、特にそ… -

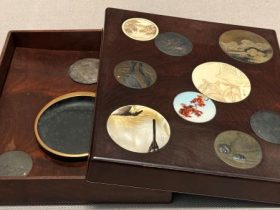

【勝景円文象嵌料紙硯箱】東京彫工会員合作‐東京国立博物館所蔵

「勝景円文象嵌料紙硯箱」という工芸品は、明治時代の日本における高度な技術と美意識を反映した非常に優れた作品です。この硯箱は、東京彫工会の会員たちによる合作であり、特にその装飾や技法には、当時の彫刻や漆芸における最高の技… -

【七宝菊唐草文瓶】並河靖之‐東京国立博物館所蔵

「七宝菊唐草文瓶」(並河靖之制作、東京国立博物館所蔵)は、日本の近代七宝技術を象徴する傑作の一つであり、並河靖之がその製作において発揮した卓越した技術と美的感覚が反映された作品です。この作品は、明治時代の日本における七… -

【戶張孤雁氏像】荻原守衛‐東京国立博物館所蔵

「戶張孤雁氏像」は、明治時代を代表する彫刻家・荻原守衛(おぎわら しゅえい)によって制作された作品で、彼の彫刻家としての技術と美術に対する独自のアプローチを示す一大傑作です。この像は、明治時代の日本の近代彫刻の発展にお… -

【犬追物図屏風】筆者不詳‐東京国立博物館所蔵

犬追物(いぬおいもの)は、江戸時代の武士の修練や遊戯の一環として行われていた弓術の一つであり、その名の通り、弓を使って犬を射る技術を指します。この技術は、実際には武士が騎乗しながら行うもので、弓術の技巧を磨くための訓練… -

【能狂言絵巻(上巻)の内「海士」】筆者不詳‐東京国立博物館所蔵

「能狂言絵巻」は、江戸時代の18世紀に制作された絵巻物で、能と狂言の場面が描かれています。東京国立博物館に所蔵されるこの絵巻は、全3巻から成り、その中でも「海士」のシーンは特に注目に値します。この絵巻の制作については筆… -

【春草図】村越其栄‐東京国立博物館所蔵

「春草図」は、江戸時代の絵師・村越其栄(むらこし そのえい)の代表的な絵画作品の一つとして、絵画のスタイル、技法、そしてその文化的背景において大変重要な位置を占めています。本稿では、その作品の特徴を中心に、其栄の生涯、… -

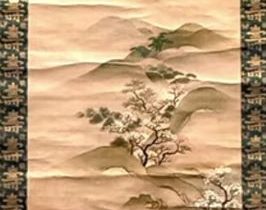

【吉野山区】狩野永叔〈主信〉‐東京国立博物館所蔵

「吉野山区」(東京国立博物館所蔵)は、江戸時代の絵師、狩野永叔(主信)によって描かれた山水画の名作です。この作品は、春の桜の満開を描いた吉野山の情景を美しく表現しており、その精緻な描写や、自然の美しさに対する深い理解が…

最近のコメント