カテゴリー:06・桃山時代

-

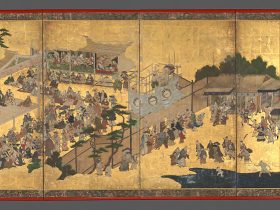

【女歌舞伎図屏風 Women’s Kabuki】日本-狩野孝信

「女歌舞伎図屏風」は、狩野孝信(かのう・たかのぶ)の工房によって制作された作品です。この屏風は、江戸時代の中期から後期(1610年代後半)に制作されたと考えられています。 この作品は、六曲りの折りたたみ式の屏風で… -

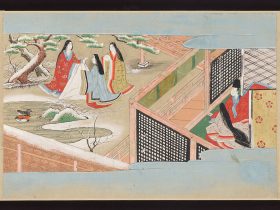

【源氏物語絵巻 Illustrated Handscrolls of The Tale of Genji】日本-桃山時代‐龍女

「源氏物語絵巻」は、日本の文学史上最も重要な作品の一つである「源氏物語」を題材とした絵巻物です。制作されたのは、16世紀末の桃山時代(1573年から1615年)で、作家名は龍女(たつじょ)とも称されます。この絵巻物は、… -

【羽根突き美人図 Woman with Battledore and Shuttlecock】日本‐桃山時代‐鳥居清友

「羽根突き美人図」は、日本の画家、鳥居清友(Torii Kiyotomo)によって描かれた作品で、制作年代は1815年から1820年の間であり、桃山時代(1573年から1615年)の文化的な背景を持つ作品です。この作品… -

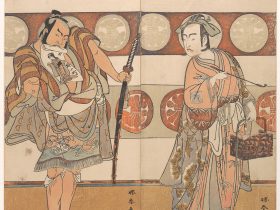

【市川八百蔵三世と中村助五郎二世 The Actors Ichikawa Yaozo III and Nakamura Sukegoro II】日本‐江戸時代‐勝川春章

「市川八百蔵三世と中村助五郎二世」は、江戸時代(1615年から1868年)の作品で、日本の浮世絵師勝川春章(かつかわ しゅんしょう)による作品です。約1791年に制作された錦絵(にしきえ)と呼ばれる木版画で、和紙に墨と… -

【茶壺 Tea jar】日本‐安土桃山時代‐有田焼‐有田焼

「茶壺」は、日本の文化におけるアーリタ焼(有田焼)と呼ばれる、青色の釉薬の下に装飾された白磁器の作品です。制作者である五郎太夫祥瑞(ごろうだゆうしょうんずい)についての具体的な情報はありませんが、制作年は16世紀初頭と… -

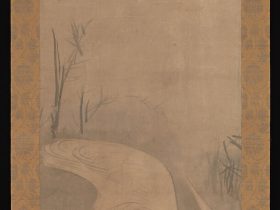

【白鷺図 White Heron】桃山時代‐俵屋宗達

「白鷺図」は、日本の桃山時代(16世紀末から17世紀初頭)に活動した著名な絵師である俵屋宗達によって描かれた作品です。この絵画は、美しい白鷺(エギレット)を描いたもので、鷺が風景の中で優雅に描かれています。 俵屋… -

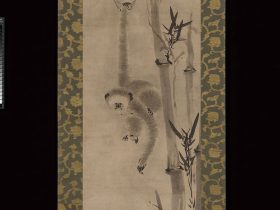

【竹猿猴図(ちくえんこうず) Gibbon and Bamboo】安土桃山時代‐雪村周継

16世紀の日本、特に安土桃山時代(Azuchi-Momoyama period)に活動した雪村周継(Sesshū Tōyō)という著名な画家の作品「竹猿猴図(ちくえんこうず)」は、彼の代表的な絵画の一つです。 こ… -

【架鷹図押絵貼屏風 Tethered Hawks】桃山時代‐曽我直庵

桃山時代の画家、曽我直庵(そが ちょくあん)による「架鷹図押絵貼屏風」は、日本の美術の歴史における貴重な作品の一つです。この屏風は、絵画と工芸技術を組み合わせた作品であり、その名前からも分かるように「押絵貼り」技法が使… -

【叭々鳥図屏風 Mynah Birds】桃山時代

「叭々鳥図屏風」(ぱっぱちょうずびょうぶ)は、桃山時代に制作されたとされる、鳥を描いた屏風のことを指します。桃山時代は、安土桃山時代とも呼ばれ、16世紀末から17世紀初頭にかけての日本の歴史時代です。この時代は、戦国時… -

【列子図襖 The Daoist Immortal Liezi】桃山時代

桃山時代(ももやまじだい)の「列子図襖(れっしとふすだ、Resshi-zu fusuma)」は、日本の美術作品で、この時代の特徴的な作品の一つです。桃山時代は、約1573年から1603年までの日本の歴史的期間を指し、戦…

最近のコメント