カテゴリー:04・鎌倉・南北朝時代

-

【一字金輪像】鎌倉時代‐東京国立博物館所蔵

「一字金輪像」は鎌倉時代(13世紀)の絹本着色の仏画で、現在は東京国立博物館に所蔵されています。この仏画は、仏教における深遠な教義と象徴的な表現が集約されたものであり、仏教美術の中でも特に高い評価を受けている作品です。… -

【天狗草紙(東寺・醍醐寺巻)】鎌倉時代‐東京国立博物館所蔵

「天狗草紙(東寺・醍醐寺巻)」は、鎌倉時代に制作された絵巻物であり、13世紀の日本の仏教絵画の代表的な作品のひとつです。この絵巻は、特にその時代における仏教僧侶の生活態度と心性に対する批判を込めた内容が特徴です。物語の… -

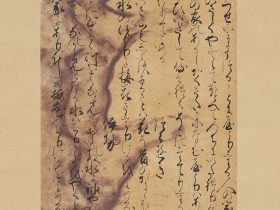

【『古今和歌集』断簡 村雨切 Poems from the “Collection of Poems Ancient and Modern,” known as the “Murasame Fragments” (Murasame-gire)】日本-鎌倉時代‐二条為世

「『古今和歌集』断簡 村雨切」は、日本の文化や詩歌の美意識を象徴する重要な作品の一つであり、特に古典和歌の代表的な作品として知られています。この断簡は、伝統的に二条為世に帰属されています。彼は鎌倉時代に活躍した日本の貴… -

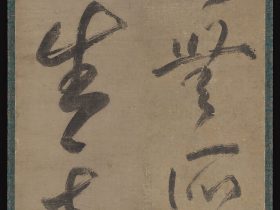

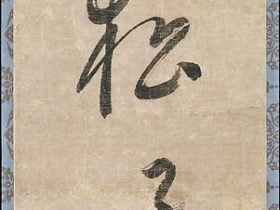

【応無所住而生其心 Abiding Nowhere, the Awakened Mind Arises】日本‐南北朝時代代‐夢窓疎石

「応無所住而生其心」は、日本の禅僧、無相宗祖、歌人でもある夢窓疎石によって描かれた作品です。この作品は、南北朝時代の初期、14世紀初頭に制作されました。絵画は、紙に墨で描かれた掛け軸形式です。 寸法は、画像部が約… -

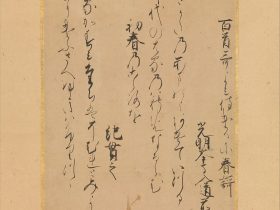

【続古今和歌集の断簡 Two Poems from the Collection of Poems Ancient and Modern, Continued】日本‐鎌倉時代‐阿仏尼

「続古今和歌集」の断簡は、伝統的には女流歌人として知られる阿仏尼(Nun Abutsu)に帰属されています。この作品は鎌倉時代(1185年から1333年)に制作され、13世紀のものです。日本の歌文学の中で重要な位置を占… -

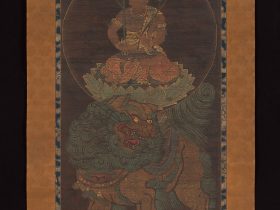

【五髻文殊菩薩像 The Bodhisattva Monju (Manjushri) with Five Topknots】日本‐南北朝時代

「五髻文殊菩薩像」は、日本の南北朝時代(14世紀)に制作されたとされる仏教の菩薩、文殊菩薩(もんじゅぼさつ)の絵画です。この作品は絹に墨、色彩、金を用いて描かれた掛け軸です。 文殊菩薩は智慧の菩薩として知られ、複… -

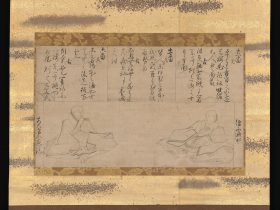

【遍昭 慈鎭 木筆時代不同歌合絵 The Poets Henjō and Jichin, from Stylus-Illustrated Competition of Poets of Different Periods (Mokuhitsu jidai fudō uta awase-e)】日本‐南北朝時代

「遍昭 慈鎭 木筆時代不同歌合絵」は、南北朝時代(1336年から1392年)に制作された作品で、作者は特定されていません。この作品は、手巻きの断片を掛け軸として台紙に貼り付けたもので、和紙に墨を使用して描かれています。… -

【八髻文殊菩薩坐像 The Bodhisattva Monju (Manjushri) with Eight Topknots】日本‐鎌倉時代‐文殊菩薩

「八髻文殊菩薩坐像」は、鎌倉時代後期(13世紀後半)に制作された作品です。これは、日本の文殊菩薩(もんじゅぼさつ)を表した銅像で、貴重な金箔で覆われています。 文殊菩薩は、知恵と悟りの菩薩として知られ、八つの小さ… -

【山空松子落 The Mountain is Empty; A Pinecone Falls】日本‐南北朝時代‐絶海中津‐韋應物

「山空松子落」は、日本の南北朝時代に活動した禅僧であるZekkai Chūshin(絶海中津、1336年-1405年)による詩の一つです。Zekkai Chūshinは、禅宗の僧侶であり、その詩は禅宗の思想や詩のスタイ… -

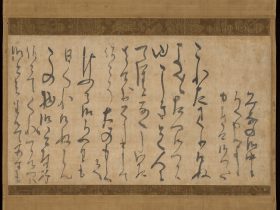

【仮名文字での手紙 Letter in Kana Characters】日本‐鎌倉時代‐明恵高弁(Myōe Kōben)

明恵高弁は、仮名文字を用いた手紙や文書を多く残しました。当時の日本では、漢字が主流でしたが、明恵高弁は仮名文字を使って文章を書くことで、より理解しやすく、身近なコミュニケーションを目指しました。 彼の手紙や文書は…

最近のコメント