カテゴリー:日本美術

-

【自画像】黒田清輝‐黒田記念館所蔵

黒田清輝は、日本近代洋画の黎明期において中心的な役割を果たした画家であり、教育者・文化行政家としても日本の美術界に大きな影響を与えました。彼の作品「自画像」(1915年、大正4年)は、黒田が数え年で50歳となった節目に… -

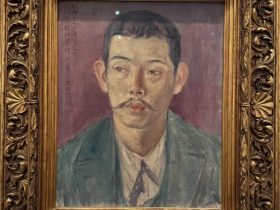

【佐野昭肖像】黒田清輝‐黒田記念館所蔵

日本近代洋画の礎を築いた黒田清輝は、単に西洋の技術を導入しただけの画家ではない。彼は、異文化の表現様式を日本の精神性と融合させることで、日本独自の近代絵画を創出したパイオニアである。その作品群には、自然や人物、風景を通… -

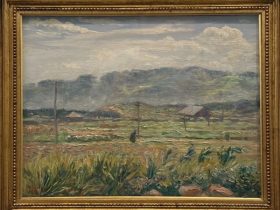

【田園の夏】黒田清輝‐黒田記念館所蔵

黒田清輝は、日本近代洋画の父と称される画家であり、教育者、そして美術行政家としても多大な功績を残しました。彼の作品「田園の夏」(1914年、大正3年)は、彼の画業の中でも特に注目される作品の一つであり、日本の近代化と自… -

【婦人肖像】黒田清輝‐黒田記念館所蔵

黒田清輝は、日本の近代洋画史において極めて重要な位置を占める画家であり、外光派(プレネール)絵画の先駆者として知られる人物である。西洋美術の導入と日本的感性の融合という困難な課題に取り組み、日本洋画の基礎を築いた黒田の… -

【濱辺の夕月】黒田清輝‐黒田記念館所蔵

「濱辺の夕月」は、明治29年(1896年)に黒田清輝によって制作された油彩画で、現在は東京・上野の黒田記念館に所蔵されています。本作は、黒田がフランス留学から帰国後、日本の洋画界に新風を吹き込んだ時期の作品であり、彼の… -

【海辺の夏草】黒田清輝‐黒田記念館所蔵

1916年(大正5年)に描かれた《海辺の夏草》は、黒田清輝の晩年を飾る作品のひとつとして、その繊細な筆致と静謐な自然観によって、今なお鑑賞者の心をとらえて離さない油彩画である。本作は黒田記念館に所蔵され、彼の数多くの風… -

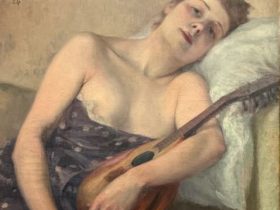

【マンドリンを持てる女】黒田清輝‐黒田記念館所蔵

黒田清輝による《マンドリンを持てる女》は、1891年(明治24年)にフランス滞在中に描かれた油彩作品であり、現在は東京・上野の黒田記念館に所蔵されている。比較的小ぶりな画面に、マンドリンを手に静かに佇む若い女性の姿が描… -

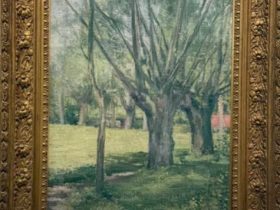

【楊樹】黒田清輝‐黒田記念館所蔵

黒田清輝は、日本近代洋画の確立者として、その名を美術史に刻んでいます。彼の画業は、明治という激動の時代における西洋文化の受容と自己の表現追求の融合そのものであり、《楊樹》はその象徴的作品のひとつと見なすことができます。… -

【羊を抱く少女】黒田清輝‐黒田記念館所蔵

黒田清輝《羊を抱く少女》(1889年)――日本近代洋画黎明期の小宇宙黒田清輝の《羊を抱く少女》は、1889年(明治22年)にフランスで制作された油彩作品である。本作は、彼が日本近代洋画の黎明期において、自然主義やアカデ… -

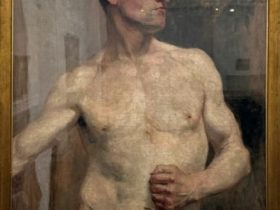

【ら体·男(半身)】黒田清輝‐黒田記念館所蔵

黒田清輝(1866年–1924年)は、日本の近代洋画を切り拓いた先駆者であり、美術史において極めて重要な位置を占める人物です。彼の油彩作品《裸体・男(半身)》は、1889年(明治22年)にフランス留学中に描かれたもので…

最近のコメント