- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

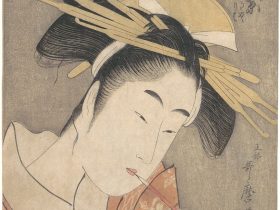

【玉屋内花紫 “Hanamurasaki of the Tamaya,” from the series Seven Komachi of the Pleasure Quarters 】日本-江戸時代‐喜多川歌麿

「青楼七小町」の一作である「玉屋内花紫」は、日本の江戸時代(1615年から1868年)に活躍した浮世絵師、喜多川歌麿によって制作されました。制作年代は約1790年と推定されています。 この作品は、木版画で制作され… -

【扇屋内花扇図 he Courtesan Hanaōgi of the Ōgiya Brothel in Yoshiwara】日本-江戸時代‐喜多川歌麿

「扇屋内花扇図」は、日本の江戸時代(1615年から1868年)に活躍した浮世絵師、喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)によって制作された作品です。制作年代は1793年から1794年の頃と推定されています。 この作品は… -

【経箱】日本-江戸時代‐望月半山

「経箱」は、日本の江戸時代(1615年から1868年)に活動した望月半山(もちづき はんざん)によって制作された作品です。制作年代は18世紀に位置しています。 この経箱は、日本の伝統的な技術を用いて制作されており、色付… -

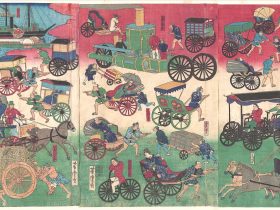

【東京の街の車両】日本-江戸時代‐歌川芳虎

「東京の街の車両」は、浮世絵師歌川芳虎(うたがわ よしとら)によって制作された作品で、彼の活動期間は約1850年から1880年と考えられています。この作品は、江戸時代(1615年から1868年)の1870年に制作されま… -

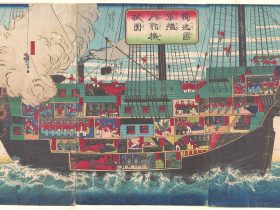

【独逸国軍艦内郭機械図】日本-江戸時代‐曇僊

「独逸国軍艦内郭機械図」は、明治時代(1868年から1912年)に活動した日本の浮世絵師である曇僊によって制作された作品です。この作品は、1874年(明治7年)に制作されたとされています。 この作品は、木版画の技… -

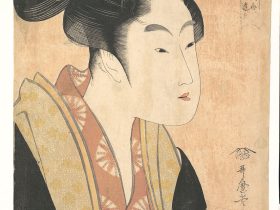

【歌撰恋之部 夜毎に逢恋 A Young Woman Reading A Letter】日本-江戸時代‐喜多川歌麿

「歌撰恋之部 夜毎に逢恋」は、日本の浮世絵師喜多川歌麿によって制作された作品です。この作品は、18世紀末から19世紀初頭の江戸時代に制作されたとされており、日本の文化や美意識を優雅に描いた作品の一つです。 画面に… -

【夜の雪の中を歩く芸者 Geisha Walking through the Snow at Night】日本-江戸時代‐喜多川歌麿

「夜の雪の中を歩く芸者」は、日本の浮世絵師である喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)によって制作された作品です。彼は江戸時代中期から後期にかけて活躍し、特に女性の美しさや日常生活の情景を描いた作品で知られています。 … -

【吉原傾城新美人自筆鏡 A New Record Comparing the Handwriting of the Courtesans of the Yoshiwara】日本-江戸時代‐北尾政演

「吉原傾城新美人自筆鏡」は、日本の浮世絵師である北尾政演(山東京伝)による作品です。彼は江戸時代中期から後期にかけて活躍した画家で、特に浮世絵や風俗画で知られています。この作品は、1784年の早春(天明4年)に制作され… -

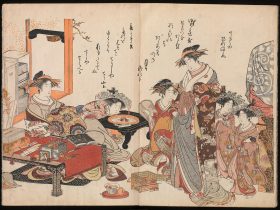

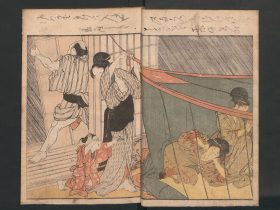

【繪本四季花 Picture Book of Flowers of the Four Seasons (Ehon shiki no hana) 】日本-江戸時代‐喜多川歌麿

「繪本四季花」は、日本の浮世絵師である喜多川歌麿による作品です。彼は江戸時代後期に活躍した画家で、特に女性の美しさを描いた作品で知られています。この作品は1801年の1月に制作された、多色木版印刷の書籍であり、和紙に墨… -

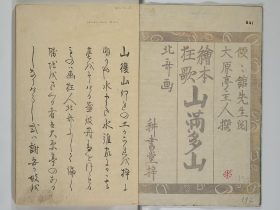

【画本狂歌山満多山 Picture Book of Kyōka Poems: Mountains upon Mountains (Ehon kyōka yama mata yama) 】日本-江戸時代‐葛飾北斎

「画本狂歌山満多山」は、日本の浮世絵師である葛飾北斎による作品です。この作品は、江戸時代の後期、具体的には1804年に制作されました。北斎は日本の浮世絵の巨匠として知られ、その作品は風景や風物をテーマにしたものが多く、…

最近のコメント