過去の記事一覧

-

「ワニの笛とラトル」は、メキシコのメソアメリカ地域でマヤ文化によって作られたセラミック製の芸術作品です。この作品は、紀元700年から800年の間に制作されました。ワニの形をした笛とラトルが組み合わさったもので、マヤ文化…

-

7世紀から9世紀にかけてメキシコのメソアメリカ地域で生まれたマヤ文化の作品、「花から現れるトウモロコシの神」は、セラミックや顔料を用いた芸術作品です。この作品は、トウモロコシの神が花から現れる様子を描いています。マヤ文…

-

「ペンダント」は、7世紀から9世紀にかけて、メキシコ南部、グアテマラ、ホンジュラス、またはベリーズでマヤ文化によって作られた装飾品です。このペンダントは、ヒスイと顔料を使用して作られています。形状やデザインは多様で、一…

-

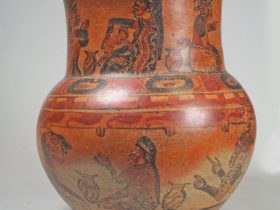

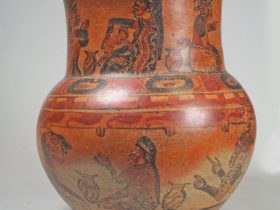

この「儀式の場面模様壺」は、メソアメリカのマヤ文化に属し、8世紀から9世紀に制作されました。素材は陶器で、彩色や顔料が使われています。この壺は、マヤ文化の儀式的なシーンを描いています。

その表面には、おそらく神話…

-

この「トウモロコシ神彫刻した飾りのペア」は、メソアメリカのマヤ文化に属する作品で、5世紀から7世紀にかけて制作されました。素材は貝殻で作られており、主にメキシコ南部、グアテマラ、ホンジュラス、あるいはベリーズの地域で制…

-

この「彫刻ボウル」は、メソアメリカのマヤ文化に属する作品で、6世紀に制作されました。素材は陶器であり、ギャテマラまたはメキシコの地域で生み出されました。

彫刻されたボウルは、マヤ文化の芸術的な技術と精巧さを示して…

-

「顔の輪郭を持つ笏」は、7世紀から8世紀に作られたメソアメリカのマヤ文化の作品です。素材はフリントで作られており、メキシコかグアテマラの地域で制作されました。

この笏は、石器の芸術的な作品であり、その特徴は顔の輪…

-

「鳥形装飾品」は、紀元600年から800年の間に作られたマヤ文化の作品です。この装飾品は、メソアメリカのギャテマラまたはメキシコ地域で制作されました。

素材は貝殻で作られており、マヤ文化の技術と芸術的な表現がその…

-

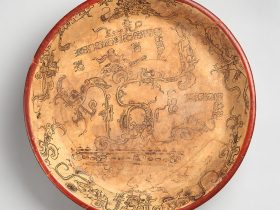

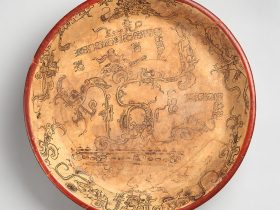

「神話の場面を描いた三脚皿」は、7世紀から8世紀に作られたマヤ文化の作品です。この皿は、ケラミック製で、赤、クリーム、黒の色の付いた表面を持つ三脚の構造をしています。

その表面には、マヤ文化の神話や物語が描かれて…

-

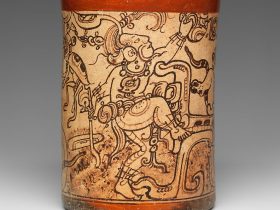

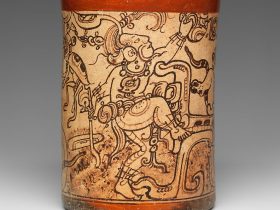

「神話の場面を描いた容器」は、メソアメリカのマヤ文化に属する7世紀から8世紀に活動したとされるメトロポリタン・ペインターに帰属される芸術作品です。この容器は、ケラミック製であり、顔料を用いて装飾されています。

そ…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント