過去の記事一覧

-

「ひざまずく石女神」は、15世紀から16世紀初頭にかけて製作された作品で、メキシコ、メソアメリカのアステカ文化に関連する芸術作品です。この作品は、バサルトと呼ばれる岩石を使用して作られました。

「ひざまずく石女神…

-

「巻き石蛇」は、15世紀から16世紀初頭にメキシコ、メソアメリカで制作された芸術作品で、アステカ文化に属しています。以下はこの彫刻に関する詳細な情報です:

時代: 15世紀から16世紀初頭。

地理的な起源…

-

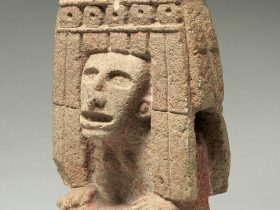

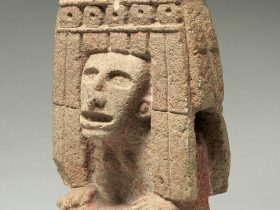

「女神石座像」は、15世紀から16世紀初頭のメキシコ、メソアメリカ、アステカ文化の作品です。この彫刻は石で作られており、アステカ文化の信仰や神話に基づいています。

彫像はおそらく特定の女神や神聖な存在を表しており…

-

この「神座像(マキルコアトル) Seated Deity (Macuilcoatl)」は、15世紀から16世紀初頭のアステカ文化のもので、黒い玄武岩(バサルト)でできています。彫刻は脚を胸に引き寄せ、まっすぐな姿勢で座…

-

「鳥陶印章」は、14世紀から16世紀初頭のメキシコ、メソアメリカ、アステカ文化における陶器の作品です。これはアステカ文化の芸術的な表現であり、陶器を用いた印章の一種です。

この印章は、鳥をモチーフにしたもので、お…

-

「関節式舌持つ蛇ラブレット」は、1300年から1521年にかけてのアステカ文化の産物で、中央メキシコで制作された金の装身具です。このアーティファクトは複雑で繊細なデザインで知られており、以下はその特徴についての説明です…

-

「サル陶印章」は、アステカ文化における14世紀から16世紀初頭の時期に製作された、メキシコとメソアメリカの地域に属する陶製の印章です。これは、アステカ文化が栄えていた時代の芸術的な表現であり、土器を素材としています。

…

-

「トウモロコシの女神(チコメコアトル)石像」は、アステカ文化の中で特に重要な存在であり、農業、豊穣、食物の神聖な象徴として崇拝されました。この石像は、15世紀から16世紀初頭にかけて制作され、メキシコとメソアメリカの領…

-

「神殿の陶製模型」は、アステカ文化が栄えていた時代に作られた芸術的な表現であり、具体的には1400年から1521年の間の時期に制作されました。この模型は、メキシコ、メソアメリカ、バルサス川地域(おそらくゲレロ州)で生ま…

-

「シフアテオトル」は、アステカ文化における女神を象徴する15世紀から16世紀初頭の芸術的表現です。この彫刻は、火山岩(斑状安山岩)という頑丈な素材から作られ、豊かな彩色が施されています。

女神像は座った姿勢をとり…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント