- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

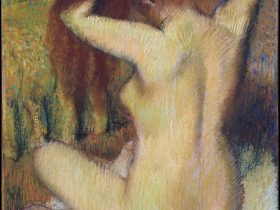

【髪をとかす女性 Woman Combing Her Hair】フランス‐エドガー・ドガ(Edgar Degas)‐印象派

「髪をとかす女性」は、フランスの画家エドガー・ドガによって制作された作品です。制作年はおよそ1888年から1890年の間と推定されています。この作品は、パステル技法を用いた絵画であり、明るい緑色の厚手の紙に描かれていま… -

【最初のアラベスク ペンシェ First Arabesque Penchée】フランス‐エドガー・ドガ(Edgar Degas)‐印象派

「最初のアラベスク ペンシェ」は、フランスの画家エドガー・ドガによって制作された作品です。彫刻はおそらく1890年以前にモデル化され、1920年に鋳造されました。この作品は、フランス文化を背景に持つブロンズ製で、寸法は… -

【イービスのいる若い女性 Young Woman with Ibis】フランス‐エドガー・ドガ(Edgar Degas)‐印象派

「イービスのいる若い女性」は、フランスの画家エドガー・ドガによって制作された作品です。制作年は1857年から1858年で、その後1860年から1862年にかけて再加工されました。この作品はキャンバスに油彩で描かれており… -

【二人の男性 Two Men】フランス‐エドガー・ドガ(Edgar Degas)‐印象派

「二人の男性」は、フランスの画家エドガー・ドガによって制作された作品です。制作年はおおよそ1865年から1869年の間と推定されています。この作品は木に油彩で描かれており、寸法は約10 5/8 x 8 1/8インチ(2… -

【老いたイタリアの女性 The Old Italian Woman】フランス‐エドガー・ドガ(Edgar Degas)‐印象派

「老いたイタリアの女性」は、フランスの画家エドガー・ドガによって1857年に制作された作品です。この絵は、キャンバスに油彩で描かれており、寸法は約29 1/2 x 24インチ(74.9 x 61センチ)です。作品は、イ… -

【口を手で覆った若い女性 Young Woman with Her Hand over Her Mouth】フランス‐エドガー・ドガ(Edgar Degas)‐印象派

この絵は、フランスの画家エドガー・ドガによって描かれた作品で、「口を手で覆った若い女性」というタイトルが与えられています。作品は約1875年に制作され、キャンバスにターペンタインで自由に混ぜられた油彩が使用されています… -

【帽子屋 At the Milliner’s】フランス‐エドガー・ドガ(Edgar Degas)‐印象派

「帽子屋」は、フランスの画家エドガー・ドガによって1881年に制作された作品です。この作品は、パステルを用いて五つの組のウーヴ紙に描かれ、裏に紙が貼られ、キャンバスに貼り付けられています。寸法は約27 1/4 x 27… -

【ロベール・ル・ディアブルからのバレエ】フランス‐エドガー・ドガ(Edgar Degas)‐印象派

「ロベール・ル・ディアブルからのバレエ」は、フランスの画家エドガー・ドガによって1871年に制作された絵画です。この作品はキャンバスに油彩で描かれており、寸法は約26 x 21 3/8インチ(約66 x 54.3センチ… -

【マリー・ディオー(1843–1935) Marie Dihau (1843–1935)】フランス‐エドガー・ドガ(Edgar Degas)‐印象派

「マリー・ディオー(1843–1935)」は、フランスの画家エドガー・ドガによって1867年から1868年に制作された作品です。この絵画は、キャンバスに油絵具で描かれており、サイズは約22.2 x 27.3センチメート… -

【ソファの上の女性 Woman on a Sofa】フランス‐エドガー・ドガ(Edgar Degas)‐印象派

「ソファの上の女性」は、フランスの画家エドガー・ドガによって1875年に制作された作品です。この絵画は、油彩とパステルを混ぜたターペンタインとグラファイトの下書きを用いて、ピンクの紙に描かれました。作品のサイズは約48…

最近のコメント