過去の記事一覧

-

「聖ヒエロニムスの書斎」は、おおよそ1500年頃にスペインのパレンシア、タマラで作られた彫刻作品です。北スペインの文化に根ざしたこの作品は、木材と塗料を用いて制作されています。寸法は全体で91.4 x 72.4 x 3…

-

「スターラップ」は、1492年から1530年頃にスペインのグラナダで作られた美しい装飾品です。この作品はスペインの文化に根ざしたものであり、クロイソネエナメルと銅めっきを使用しています。寸法は全体で約17.1 x 14…

-

「ネックレスのセット」は、15世紀後半から16世紀にかけてスペインのグラナダで制作されました。この作品はスペインの文化に属し、金とクロイゾンネエナメルで作られています。

セットには、以下の要素が含まれています:

…

-

「盤」は、15世紀後半から16世紀初頭にセビリアで制作された作品です。この作品はスペインの文化に属し、スペイン特有の技法である「cuerda seca(乾いた線)」技法を用いて、錫釉が施された土器で制作されています。寸…

-

「聖母子像」は、16世紀後半にサンティアゴ・デ・コンポステーラで制作された作品です。この作品はスペインの文化に属し、ジェットと呼ばれる黒色の堅硬な石材で制作されています。表面には一部が金箔で装飾されています。寸法は、高…

-

「人と馬の組み立て式鎧」は、おそらく15世紀から16世紀にかけて制作され、後の時期にも修復や変更が行われたものです。制作者には、ミラノにあったミッサーリア工房(1430年から1529年まで活動)のマークが押された左肘の…

-

「聖アグネス(一対のうちの一つ)」は、おそらくディエゴ・デ・ティエドラ(Diego de Tiedra)によるものである可能性があります(スペイン人、1559年没)。制作年代は16世紀半ばで、スペイン、おそらくアラゴン…

-

「エジプトへ逃避中のヤシの木の奇跡」は、およそ1490年から1510年頃にスペインで制作された作品です。この作品は、スペインの文化を反映しており、ウォールナット、ジェッソ、絵の具、金箔を使用しています。作品の寸法は、高…

-

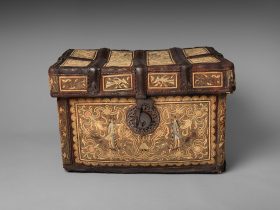

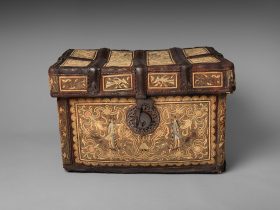

「箱(ペタカ)」は、1772年頃にメキシコのニュースペインで制作された作品です。この箱は、ラタンの構造に革が被せられ、アガベの繊維で刺繍され、布で裏地が付けられています。また、鍛造、彫刻、オープンワークの鉄製錠前と金具…

-

「ボトル(冷却器)」は、16世紀初頭にスペインのバレンシアで作られた作品です。このボトルは、スペイン特有の風景や文化的な要素を反映した、錫釉と光沢が施された陶器でできています。この作品の寸法は全体で高さ22.2センチメ…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント