過去の記事一覧

-

「梨の花と燕」は、歌川広重(うたがわひろしげ)による浮世絵作品です。広重は江戸時代後期から幕末にかけて活躍した浮世絵師であり、風景画を得意としましたが、この作品では梨の花と燕をテーマにしています。

この作品は木版…

-

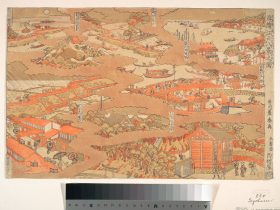

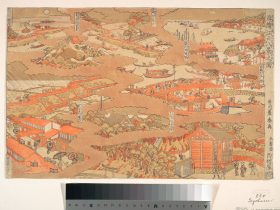

「江戸八景の図」は、歌川豊春(うたがわとよはる)による浮世絵作品で、彼の代表作の一つです。豊春は江戸時代中期から後期にかけて活躍した浮世絵師であり、風景画や人物画で知られています。

この作品は木版画で制作され、和…

-

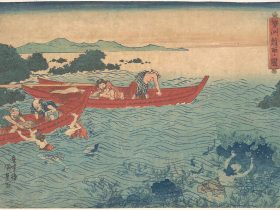

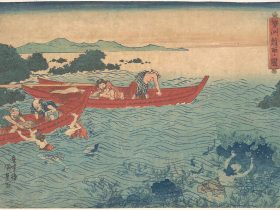

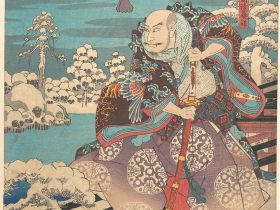

「精舟鮑取之図」は歌川国貞(うたがわくにさだ)による浮世絵作品で、彼の代表作の一つです。国貞は江戸時代後期から幕末にかけて活躍した浮世絵師であり、役者絵や美人画で知られています。

この作品は木版画で制作され、和紙…

-

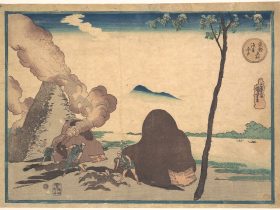

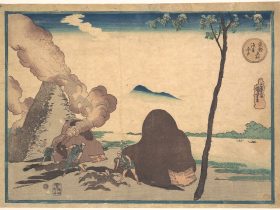

「浅草今戸」は歌川国芳による浮世絵作品で、彼の代表作の一つです。国芳は江戸時代後期から幕末にかけて活躍した浮世絵師であり、特にその奇抜なデザインや力強い筆致で知られています。

この作品は木版画で制作されており、和…

-

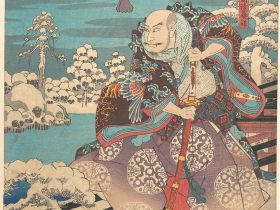

「無題」は歌川広重(うたがわひろしげ)による浮世絵作品で、彼の代表的な作品の一つです。広重は江戸時代後期から幕末にかけて活躍した浮世絵師であり、特に風景画で知られています。

この作品は木版画で制作されており、和紙…

-

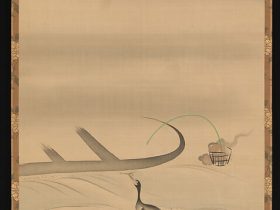

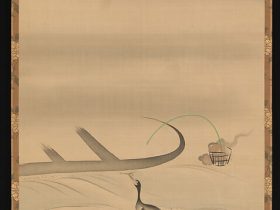

「鵜飼い」は、江戸時代(1615年–1868年)の日本で活躍した画家、酒井抱一(さかいほういつ、1761年–1828年)による作品です。以下にその詳細な説明をします。

作家と制作時期: 「鵜飼い」の作者は、酒井抱…

-

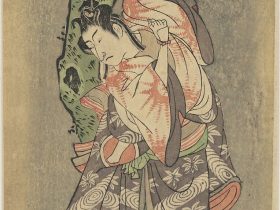

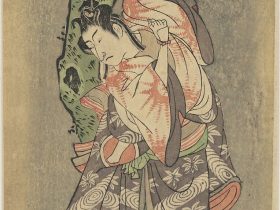

「役者の肖像」は、江戸時代(1615年–1868年)の日本で制作された作品で、以下にその詳細な説明をします。

作家と制作時期: この作品の作者は一筆斎文調(Ippitsusai Bunchō)という人物で、活動時…

-

「珊瑚紅釉梅瓶」は、清代(1644年–1911年)後期から19世紀初頭にかけての中国で作られた陶磁器です。以下にその詳細な説明をします。

制作時期と文化: この梅瓶は清代後期から19世紀初頭に作られました。清代は…

-

「花模様花瓶」は、清代(1644年–1911年)、乾隆時代(1736年–1795年)の中国で制作された陶磁器です。以下にその詳細な説明をします。

制作時期と文化: この花瓶は清代乾隆時代の中期、18世紀中頃に作ら…

-

この「牛血釉梅瓶」は清代康熙時期(1662年–1722年)後期から雍正時期(1723年–1735年)初期にかけての作品であり、以下に詳細な説明をします:

時代と文化: この梅瓶は清代の康熙時期後期から雍正時期初期…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント