カテゴリー:1◆東洋美術史

-

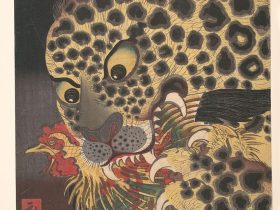

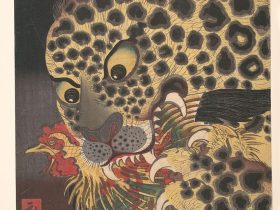

「広影写生 両国の虎」は、江戸時代後期から明治時代初期にかけて活躍した浮世絵師、歌川広景による作品です。1860年の8月に制作された木版画で、紙に墨と色彩を使用しています。

この作品は、「両国の虎」という題材で知…

-

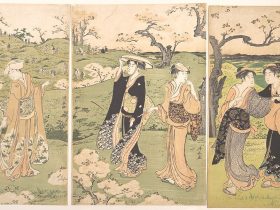

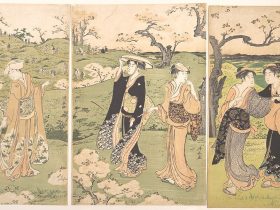

「飛鳥山の桜を見る令嬢たち」は、江戸時代の日本、特に18世紀後半から19世紀初頭に活躍した浮世絵師、鳥居清長による作品です。木版画の三枚続きで、紙に墨と色彩を使用して制作されました。

この作品は、飛鳥山で桜を楽し…

-

「緑陰煎茗図」は、江戸時代の日本、特に1820年代に制作された作品で、画家青木木米によるものです。この作品は、紙に墨と色彩を使って描かれた掛け軸です。

「緑陰煎茗図」は、茶を点てる風景を描いた作品であり、茶の文化…

-

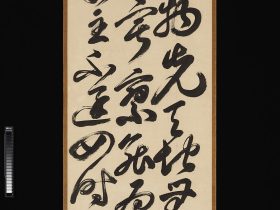

「傅大士の偈」は、江戸時代後期、17世紀末に制作された作品で、日本の画家である萬慶容沢(永琢/永卓)によるものです。この作品は、紙に墨を使って描かれた掛け軸です。

「傅大士の偈」は、中国の禅僧である傅大士(ふたい…

-

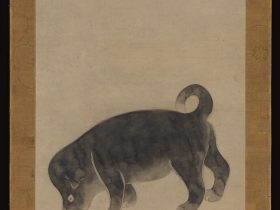

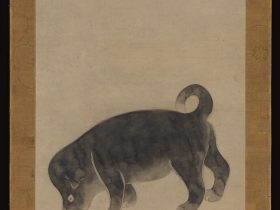

「狗図」は、17世紀初頭に俵屋宗達工房の制作とされる作品です。俵屋宗達は、江戸時代初期に活躍した重要な絵師であり、彼の工房で制作されたと考えられています。この作品は、紙に墨を使って描かれた掛け軸です。

「狗図」は…

-

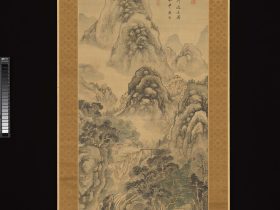

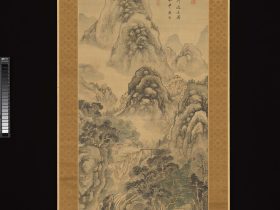

「浅絳山水図」は、江戸時代の日本で制作された作品で、青木夙夜(あおきしゅくや)によって描かれ、村瀨栲亭(むらせこうてい)による銘文が添えられた絵巻物です。この作品は、絹に墨と色彩を使って描かれた掛け軸です。

青木…

-

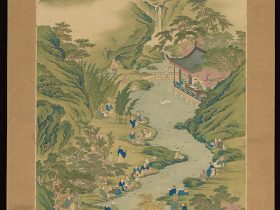

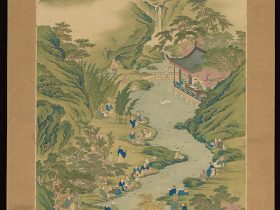

「蘭亭曲水図」は、日本の江戸時代に活躍した画家、原在中(はらざいちゅう)によって1829年に制作された作品です。この作品は、絹に墨と色彩を使って描かれた掛け軸で、中国の風景画「蘭亭景」をモチーフにしています。

原…

-

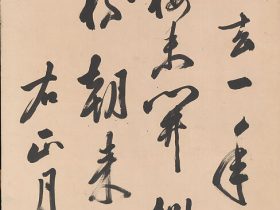

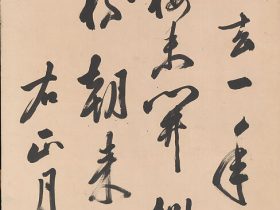

「十二ヶ月のための中国詩」は、江戸時代の作品で、作家は祇園南海(ぎおん なんかい)とされています。この作品は、おそらく1730年代後半に制作されたもので、紙に墨で描かれた12枚のシートからなります。

これはもとも…

-

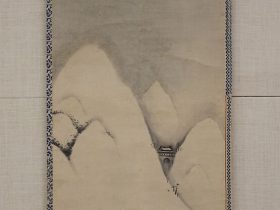

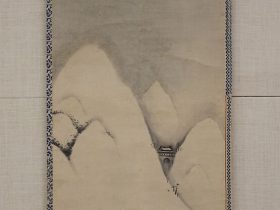

「雪中山水図」は、江戸時代の中期、17世紀の作品で、狩野山雪(かのうさんせつ)という画家によって制作されました。この作品は、紙に墨で描かれた掛け軸です。

絵画は雪景色の山水を描いており、山々や木々、雪景色が緻密に…

-

この「皿」は、16世紀に作られた作品で、日本の有田焼、伊万里型の青花磁器です。作家は五郎太夫・昇瑞(ごろうだゆう・しょんずい)とされています。

この作品は、青色の釉薬の下に描かれた模様が特徴で、白い磁器に青色で模…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント