カテゴリー:1◆東洋美術史

-

「吉州窯褐釉剪紙貼花碗」は、中国南宋時代(1127年から1279年)の作品で、12世紀から13世紀に制作されたものです。

この碗は、石器で作られ、黒と褐色の釉薬を用いて装飾されており、剪紙(切り絵)のようなデザイ…

-

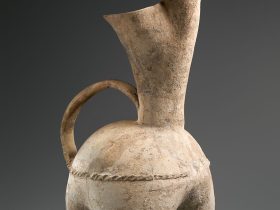

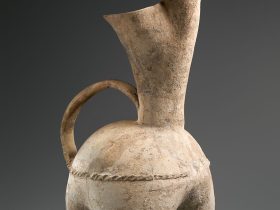

「大汶口文化 陶鬹」は、中国の新石器時代、約2800年から2400年前の大汶口文化(Dawenkou culture)に属する作品で、紀元前2500年ごろに制作されたものです。

この陶鬹(ふく、祭器の一種)は、粘…

-

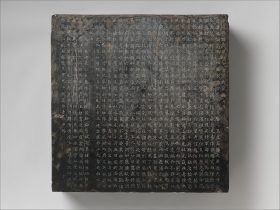

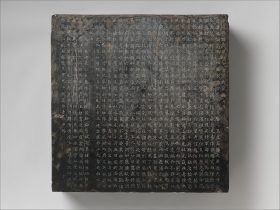

「徐氏之墓誌」は、中国唐代(618年から907年)の作品で、日付が刻まれたものとして689年に制作されたものです。この墓誌は、徐氏という人物のために作られた銘文が刻まれた石灰岩の作品です。

全体の寸法は、本体(a…

-

「椿堆朱香合」は、中国南宋時代(1127年から1279年)の13世紀に制作された作品で、彫刻された朱色の漆器です。

この香合は、高さが約3.8センチ、直径が約12.7センチというサイズを持っています。中国の伝統的…

-

「景徳鎮窯粉彩瓷雉雞紈扇図盤」は、清代(1644年から1911年)の作品で、中国文化の象徴である景徳鎮焼きの陶器です。この盤は、1730年から1750年ごろに制作されたものと考えられています。

作品は直径約20セ…

-

「景徳鎮窯青白瓷纏枝紋瓶」は、中国の南宋(1127年から1279年)から元(1271年から1368年)時代に作られた作品です。この瓶は景徳鎮で焼かれた青白磁(qingbai ware)で、青みがかった釉薬の下に刻まれた…

-

「軍事姿富の神」は、中国清代(1644年から1911年)の康煕時代(1662年から1722年)後期から18世紀初頭に作られた作品です。

高さ22 3/4インチ(57.8センチ)のこの彫刻は、おそらく富の神を軍事的…

-

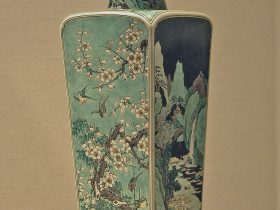

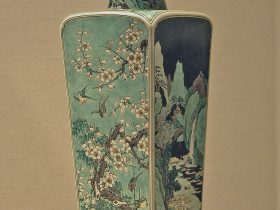

「風景と花の交互紋花瓶」は、中国清代(1644年から1911年)の19世紀に作られた作品です。この花瓶は景徳鎮焼(Jingdezhen ware)で、黒地に彩色の琺瑯で描かれたものです。

高さ21インチ(53.3…

-

「景徳鎮窯白釉暗花雲龍紋細頸瓶」は、中国清代(1644年から1911年)の作品で、雍正時代(1723年から1735年)の作とされています。この瓶は景徳鎮で焼かれた陶磁器で、白釉の下に刻まれた装飾(暗花)が特徴です。

…

-

「掐絲及内填琺瑯纏枝蓮紋爐」は、中国明時代の美術作品で、三本の足を持つ蓋付きの香炉です。この香炉は、掐絲技法(qiāsī)と内填琺瑯(nèi tián fáláo)技法を用いて作られています。

掐絲技法は、金属を…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント