カテゴリー:日本美術

-

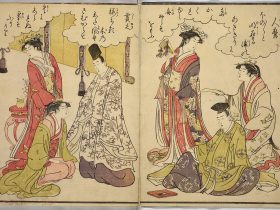

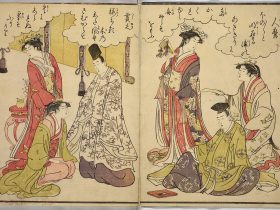

「三十六歌仙」は、江戸時代に活躍した日本の浮世絵師、鳥文斎栄之(ちょうぶんさい えいし)による作品です。彼は18世紀後半に活動し、浮世絵の分野で非常に影響力のある存在でした。

この作品は、木版画のアルバムで制作さ…

-

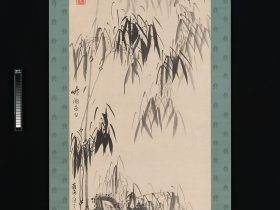

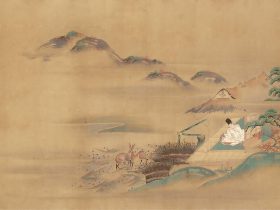

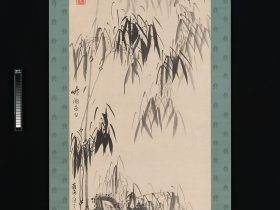

「祇園南海筆 「竹窓雨日」図」は、江戸時代の作品で、筆者は祇園南海とされる日本の画家によるものです。この作品は18世紀前半に制作されました。

絵画は「竹窓雨日」と題されており、掛け軸として制作されたものです。和紙…

-

「富士三十六景 武蔵越かや在」は、歌川広重による作品です。この版画は、日本の浮世絵の名作の一つで、富士山を描いた「富士三十六景」シリーズの一部です。

この作品は1858年の武蔵の越える風景を描いており、富士山が遠…

-

「初代眞葛香山作 昆虫たちの行列文水指」は、日本の陶芸家である初代眞葛香山(宮川虎之助)による作品です。この作品は、1870年から1880年代頃に制作されたもので、明治時代に存在しました。

この水指は、陶器に多彩…

-

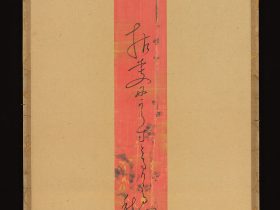

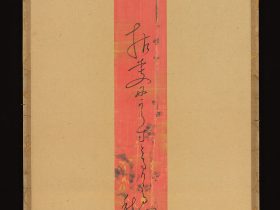

この作品、「発句短冊 「枯枝に」 (Hokku tanzaku, “Kare eda ni”)」は、松尾芭蕉によるものです。芭蕉が「枯れ枝に」という俳句を題材にした詩短冊(tanzaku)で、おそらく1680年代に制作…

-

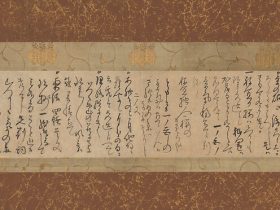

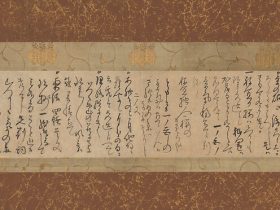

「山岸半残宛書簡」は、日本の俳諧の巨匠である松尾芭蕉による作品です。この作品は、俳人であり旅人でもあった芭蕉が、一人の友人である山岸半残に宛てた手紙を題材にしたものです。

この作品は、1685年(貞享2年)に書か…

-

「地獄太夫」は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師、二代歌川国貞による作品です。この作品は、絹にインクと色彩を用いた掛け軸であり、1850年代後半に制作されました。

「地獄太夫」は、日本の伝統的な美術形式である浮世絵…

-

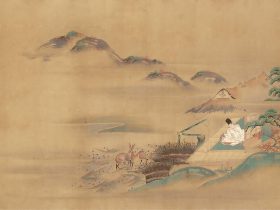

「源氏物語八景 絵巻」は、江戸時代の日本で活躍した画家、石山師香(石山諸可)による作品です。この作品は、絹に墨、色彩、金箔を用いた手巻きの絵巻物です。

石山師香は、江戸時代初期から中期にかけて活躍した画家であり、…

-

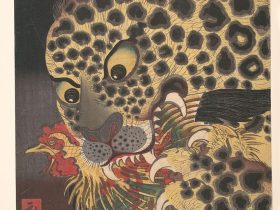

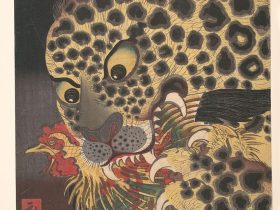

「広影写生 両国の虎」は、江戸時代後期から明治時代初期にかけて活躍した浮世絵師、歌川広景による作品です。1860年の8月に制作された木版画で、紙に墨と色彩を使用しています。

この作品は、「両国の虎」という題材で知…

-

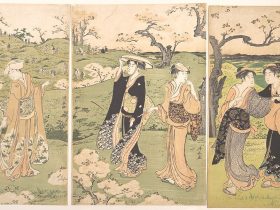

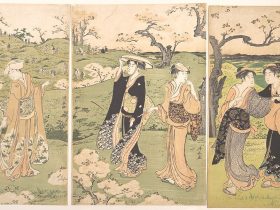

「飛鳥山の桜を見る令嬢たち」は、江戸時代の日本、特に18世紀後半から19世紀初頭に活躍した浮世絵師、鳥居清長による作品です。木版画の三枚続きで、紙に墨と色彩を使用して制作されました。

この作品は、飛鳥山で桜を楽し…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント