カテゴリー:1◆東洋美術史

-

https://youtu.be/kyW8lsw4wn4?si=ioTHQBz3HArHClyE

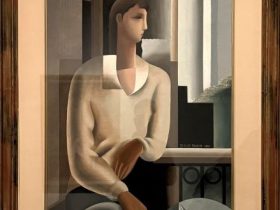

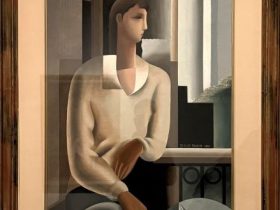

窓の彼方に佇む夢

――東郷青児《窓》と詩的モダニズムの成立――

1929年に制作された東郷青児の《…

-

https://youtu.be/SX9371y-fuI?si=Xj8j8nTYfdLuRAPx

西洋婦人像静かな肖像に宿る近代の息吹

明治期日本美術の転換点を語るとき、黒田清輝という存在は避けて通れな…

-

https://youtu.be/eTe33KNTIMQ?si=glFlwbWj9lNDL39H

裸体・女(後半身)沈黙する背中が語る近代の始まり

明治二十二年、パリ。日本がようやく近代国家としての輪郭…

-

https://youtu.be/poAXkFNJ_zg?si=ME9MdIqarX-4EA30

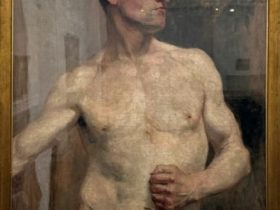

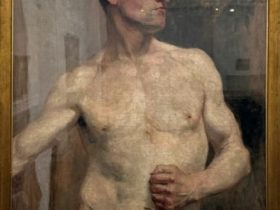

黒田清輝《裸体・男(半身)》近代日本洋画が人体と出会った原点

明治維新以後、日本社会は急速な近代化の只中…

-

https://youtu.be/A4jryl1e8XY?si=MLHGm3cgsXIvOAe9

黒田清輝《裸体・男(半身)》をめぐって近代日本が人体と向き合った瞬間

黒田清輝の《裸体・男(半身)》(1…

-

https://youtu.be/oasrDtp9Zfc?si=D9FsnV-Tag4b3G9C

黒田清輝《羊を抱く少女》を読む近代洋画の胎動を宿す親密な肖像

黒田清輝の《羊を抱く少女》(1889年)は…

-

https://youtu.be/CnBp6Hpfq0g?si=jXrpRuIIHPiTnCm4

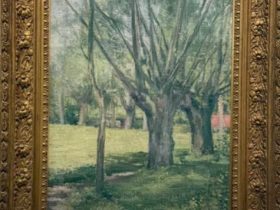

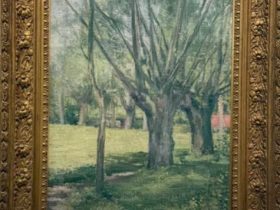

黒田清輝《楊樹》をめぐって

近代日本洋画が自然と出会った瞬間

日本近代洋画の成立を語るとき、黒田清…

-

https://youtu.be/K6r9eholKn0?si=r8XNYj8e9AespvJF

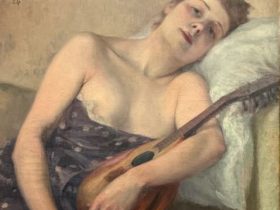

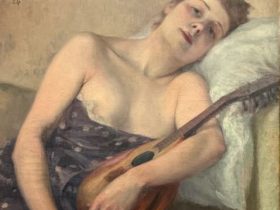

マンドリンを抱く沈黙黒田清輝、フランス滞在期における内省の肖像

1891年、黒田清輝がフランス滞在中に描…

-

https://youtu.be/lxKgHeuN5fI?si=WjzIPYe3V7_IJqtk

黒田清輝 晩年の風景思想

《海辺の夏草》にみる静謐なる自然との対話

1916年(大正5年)に制作さ…

-

https://youtu.be/pBiREqFVFgI?si=i978ZNDEPuI-l1ty

黒田清輝と黄昏のまなざし

《濱辺の夕月》にみる外光派風景画の詩学

黒田清輝は、日本近代洋画の成立に…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント