喬 子一覧

-

「双龍鈕玉印」は、中国の清代(1644年から1911年)に制作された玉製の印章であり、18世紀に作られた作品です。この印章は、ヒスイ(ネフライト)と呼ばれる玉石で作られており、高さ約8.5センチメートル、幅約10.6セ…

-

「鎏金銅鉞」は、中国の唐代(618年から907年)に作られた鎏金(りゅうきん)加工が施された銅製の戦斧です。高さ約17.1センチメートル、幅約9.8センチメートルの大きさを持ちます。この「鎏金銅鉞」は、唐代の兵器や武具…

-

「海獸葡萄紋銅鏡」は、中国の唐代(618年から907年)に作られた銅製の鏡であり、8世紀に制作された作品です。この鏡は、直径が約17.1センチメートルの円形をしており、非常に精巧な装飾が施されています。

鏡の表面…

-

「虎形青銅車轄」は、中国の商(紀元前1600年頃から紀元前1046年まで)から西周(紀元前1046年から紀元前771年まで)時代にかけての作品であり、青銅製の装飾品です。この作品は、車の車軸(車輪の中心に挿入される棒)…

-

この「錫釉花陶皿」は17世紀にスペインのパテルナ(Paterna)またはマニセス(Manises)で制作されました。この皿は、錫釉で覆われた陶器であり、その表面には鮮やかな色彩の花々が描かれています。さらに、ルスター(…

-

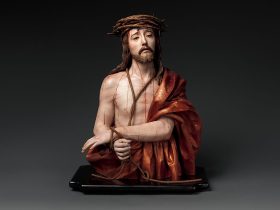

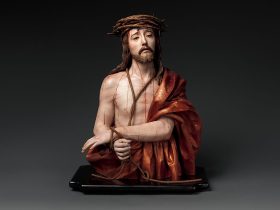

「エッケ・ホモ」は、スペインの芸術家ペドロ・デ・メナ(Pedro de Mena)によって制作された彫刻作品です。メナは1628年にグラナダで生まれ、1688年にマラガで亡くなりました。この彫刻の制作年代はおよそ167…

-

「マーテル・ドロローサ」は、スペインの芸術家ペドロ・デ・メナ(Pedro de Mena)によって制作された彫刻作品です。メナは1628年にグラナダで生まれ、1688年にマラガで亡くなりました。

この彫刻の制作年…

-

この作品「使徒または聖人」は、スペインの芸術家アロンソ・ベルルゲーテ(Alonso Berruguete)によって制作されたものです。ベルルゲーテは1488年頃にパラデス・デ・ナバ(パレンシア)で生まれ、1561年にト…

-

「舗装タイル」は、16世紀にスペインのセビリアで作られたものです。これは、スペインの文化に属します。この舗装タイルは、錫釉をかけた陶器で作られています。寸法は全体で約7.8 × 7.8センチメートルです。

これら…

-

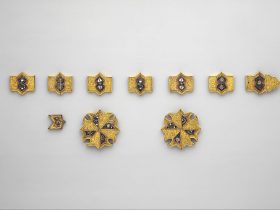

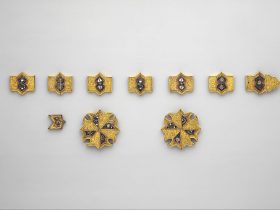

この「馬の手綱やベルトの装飾品」は、1400年から1500年頃にスペインのグラナダで制作されたものです。スペインの文化に属します。これらの装飾品は、銅や銅合金を金メッキやクロイソネ釉薬で装飾したものです。各装飾品の寸法…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント