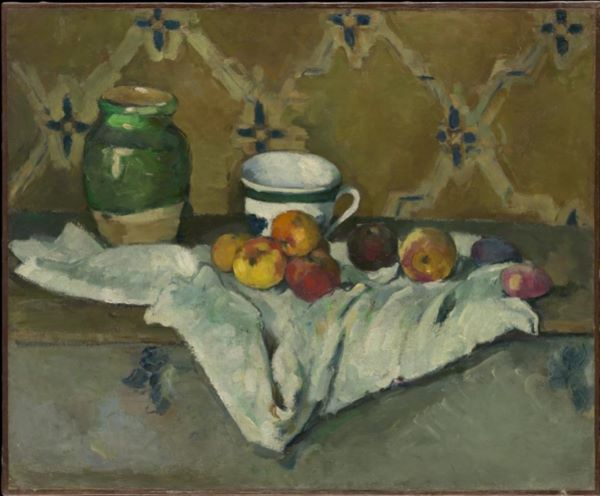

【壺とカップとリンゴの静物画Still Life with Jar, Cup, and Apples】ポール・セザンヌ‐メトロポリタン美術館所蔵

壺とカップとリンゴの静物画

沈黙の配置に宿るセザンヌの思考

ポール・セザンヌの静物画には、ひそやかな緊張が漂っている。果物や器といったありふれた対象が並んでいるだけの画面でありながら、そこには偶然や気まぐれが入り込む余地がほとんどない。すべては慎重に見られ、考え抜かれ、配置されている。《壺とカップとリンゴの静物画》(1877年頃)は、そうしたセザンヌの思考の密度を端的に示す作品であり、彼が静物というジャンルを通して何を成し遂げようとしたのかを雄弁に語っている。

この作品が描かれた1870年代後半、セザンヌは印象派の画家たちと交流を持ちながらも、その即興性や一過性に満足していなかった。光の効果を捉えることよりも、目の前にある世界を、より確かな構造として画面に定着させること――それが彼の関心であった。静物画は、動かない対象と向き合いながら、見ることそのものを徹底的に検証できる場であり、セザンヌにとって理想的な実験室だったのである。

画面には、壺、白いカップ、そして数個のリンゴが置かれている。いずれも特別なものではない。むしろ、画家のアトリエに常に転がっていそうな、ごく日常的な品々である。しかしセザンヌは、これらを単なるモチーフとしてではなく、形と量、色と重さを考えるための要素として扱った。とりわけリンゴは、彼にとって自然の秩序を探るための格好の存在であり、単純な球体に近い形のなかに、視覚的な複雑さと豊かさを見出していた。

構図に目を向けると、その厳密さに気づかされる。大きな壺は画面の中心からわずかにずらされ、右側には小ぶりなカップが置かれている。手前のリンゴは不規則に並んでいるようでいて、全体としては緩やかな弧を描き、画面にリズムを与えている。どの対象も互いに引き合い、支え合いながら、安定した均衡を保っている。

特筆すべきは、テーブルクロスの扱いである。白い布は滑らかに広がるのではなく、折れ曲がり、盛り上がり、複雑な起伏を見せている。そのひだは、単なる装飾ではなく、空間を分節し、奥行きを示す役割を担っている。セザンヌは、布の柔らかさのなかに、風景画と同じ問題――面と量の関係――を見ていたのである。

背景に描かれた壁紙も、この作品の印象を大きく左右している。黄色地に青い文様が反復するこの壁紙は、当時セザンヌが暮らしていたパリの住居に実在したもので、彼の複数の作品に登場する。背景は決して中立的な空間ではなく、前景の壺や果物と拮抗しながら、画面全体に装飾的かつ構造的な緊張を生み出している。模様の反復は、テーブルクロスのひだや器の輪郭と呼応し、視線を画面内に留め続ける。

色彩は控えめでありながら、きわめて豊かである。赤や黄を帯びたリンゴは、単色で塗られているわけではなく、微妙な色の重なりによって形が支えられている。壺やカップもまた、白や茶の中に、青や灰色が忍ばされ、硬質な存在感を放つ。セザンヌにとって色彩は、装飾ではなく形態を成立させるための力であった。

その筆致は、印象派の軽快なタッチとは対照的に、慎重で粘り強い。短いストロークが重ねられ、対象は徐々に画面の中で組み立てられていく。輪郭は揺らぎながらも消え去ることはなく、形は常に保たれている。そこには、「見ること」と「描くこと」を同時に進行させる、セザンヌ独自の方法がある。

静物画は、セザンヌにとって最も思索的なジャンルであった。人物の心理や物語に煩わされることなく、純粋に視覚と構造の問題に集中できるからである。《壺とカップとリンゴの静物画》においても、彼が探っているのは、物の背後にある本質的な秩序であり、自然が持つ安定と不安定の微妙な均衡である。

このような試みは、やがて20世紀絵画に大きな影響を与えることになる。ピカソやブラックがセザンヌを「すべての源」と呼んだ理由は、まさにこの静物画に凝縮された構築的思考にあった。形を分解し、再び組み立てるという発想は、すでにここで静かに始まっている。

《壺とカップとリンゴの静物画》は、声高に主張する作品ではない。だが、その沈黙の内側には、自然と絵画をめぐる深い思索が脈打っている。リンゴの重み、壺の安定、布の揺らぎ――それらはすべて、セザンヌが世界をどのように見つめ、どのように理解しようとしたかを物語っている。静かな画面の前に立つとき、私たちは「見る」という行為そのものの奥行きに、そっと導かれるのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。