作品「《無動寺縁起》のための下絵」は、吉川霊華(きっかわ れいか)が日本画の伝統的な技法を活かしながらも、個性的で革新的な表現を追求した重要な作品の一つです。霊華は、古典的な日本画技法を現代の視点で再構築し、独自の美学を築き上げました。「《無動寺縁起》のための下絵」はその一例であり、彼が生涯を通じて追求した「春蚕吐絲描」という技法を駆使して描かれたものです。この作品の解説を通して、吉川霊華の画業や彼が目指した表現技法、そしてその芸術的意義を深く探っていきます。

吉川霊華は、日本画の新しい時代を切り開いた画家であり、特にその精緻な線描と伝統技法を基盤にした革新的な表現で高く評価されています。彼は、東京美術学校(現・東京芸術大学)で学んだ後、独自の芸術的道を歩みました。彼の作品には、古典的な日本画の技法を重んじる一方で、近代の視点を取り入れた新しい試みが数多く見られます。

霊華の画風は、特に「線」の表現において独自の美学を持ち、これに注力した作品が数多くあります。彼は、伝統的な線描技法においても、単に模倣するのではなく、あくまで現代的な感性をもって再解釈し、洗練された線を生み出しました。霊華が好んだ「春蚕吐絲描」という技法は、彼の画業の中でも重要な位置を占めており、この技法を駆使した作品は、彼の革新的な側面を示しています。

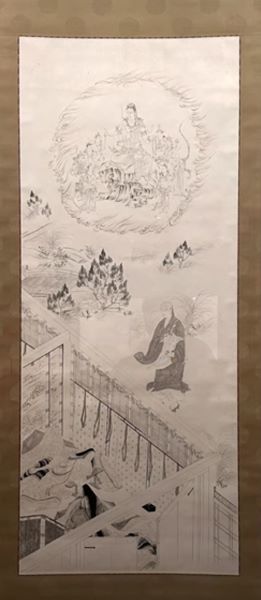

「《無動寺縁起》のための下絵」は、霊華が1922年に制作した紙本墨画淡彩の作品です。この作品は、無動寺という寺院にまつわる物語を描いた絵巻のために制作された下絵であり、物語の内容やテーマ、そしてそれに基づく構図が反映されています。無動寺縁起は、無動寺に伝わる伝説や霊的なエピソードを描いたもので、神聖で荘厳な雰囲気が漂う作品です。

この「下絵」の特徴は、まずその細やかな線描による表現にあります。霊華が得意とした線描技法は、彼の作品における核心的な要素であり、筆の運びが非常に精緻で、かつ流れるような線が作品全体にリズムを生み出しています。この「流れるような線」が、霊華独自の美学であり、また彼が「春蚕吐絲描」と名付けた技法を象徴しています。

「春蚕吐絲描」とは、吉川霊華が命名した線描の技法で、蚕が吐く糸のような細くて滑らかな線を特徴としています。この表現は、線の細さや流れるような動きに重点を置き、まるで糸のように細い線が連なりながら描かれていきます。この技法は、霊華が中国・晋時代の顧愷之(こがいし)の「高古遊絲描」に着想を得て発展させたものです。

顧愷之の「高古遊絲描」は、彼の得意とした線描技法で、非常に細くて軽やかな線が特徴的です。この線は、見る者に対して一種の「快さ」や「動き」を感じさせるものであり、非常に柔軟で流れるような質感を持っています。霊華は、この技法を受け継ぎつつ、さらに洗練された形で日本画に取り入れ、独自の美学を築きました。

霊華の「春蚕吐絲描」は、単に線を引くことにとどまらず、線の中に動きや表情、さらには精神的な「息吹」をも感じさせるような作品です。彼の作品には、精緻な線が美しいリズムで展開され、見る者に強い印象を与えると同時に、作品全体に神聖さや荘厳さをもたらしています。特に「《無動寺縁起》のための下絵」においては、この技法が非常に効果的に用いられており、物語の神秘的な雰囲気を視覚的に伝える役割を果たしています。

吉川霊華が「春蚕吐絲描」の技法において顧愷之の「高古遊絲描」を参照したことは、彼の線描技法に対する深い理解と、それを日本画に適用する意欲を示しています。顧愷之の「高古遊絲描」は、細やかで滑らかな線を引き、まるで生き物のように線を流れさせることに特徴があります。この技法は、中国絵画の中でも高く評価されており、彼の作品は線の美しさに重点を置きつつ、精神的な要素をも表現しています。

これに対して、安田靫彦の「日食」における線描は、顧愷之の「高古遊絲描」に影響を受けつつも、霊華の「春蚕吐絲描」とは異なるアプローチを取っています。安田靫彦は、顧愷之の技法を学びながらも、線をより重厚で力強く、またより表現力豊かに使うことを志向しました。安田の「日食」における線は、霊華の線のように繊細で滑らかではなく、むしろ力強く、画面全体に緊張感を与えるような力強い線が多く見られます。

霊華の「春蚕吐絲描」と安田靫彦の線描の違いは、線の「速さ」や「柔らかさ」にあります。霊華の線は、スピード感を持ちつつも、非常に細かく流れるような滑らかさを持ち、視覚的に「快さ」を感じさせるものです。一方で、安田靫彦の線は、より力強く、重厚で、物理的な力を感じさせるような印象を与えます。

霊華と安田、そして顧愷之の線描技法を比較することは、日本画における線の使い方やその表現の幅を理解する上で非常に有益です。霊華は、顧愷之の影響を受けつつも、それを日本の伝統的な美学と融合させることで、独自の表現を生み出しました。

「《無動寺縁起》のための下絵」において、霊華は線を使って物語の精神的な側面を描こうとしています。この作品のテーマは、無動寺に伝わる神聖で荘厳な物語であり、霊華はその神秘的な雰囲気を表現するために、細密で流れるような線を多用しました。彼の描いた線は、物語の中に登場する神々や霊的な存在を視覚的に引き立て、その神聖さを強調しています。

「《無動寺縁起》のための下絵」は、吉川霊華がその精緻な線描技法を駆使して描いた、非常に重要な作品です。霊華は、顧愷之の「高古遊絲描」や安田靫彦の技法を参考にしながら、独自の「春蚕吐絲描」を開発し、日本画に新しい表現の可能性を示しました。この作品における線の美しさと精神性の深さは、霊華の画業における特異な位置を占めるものであり、彼が追求した美学の一端を示す重要な証拠となっています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。