タグ:静物画

-

https://youtu.be/W9Mnq1jiT2E?si=XLVPTmZkhsLlpln_

ギュスターヴ・クールベ《りんご》亡命者の眼が見つめた現実の静けさ

ギュスターヴ・クールベは、19世紀フラ…

-

https://youtu.be/i1vmkTbc1i4?si=64oIPlmwHnio_wbo

フィンセント・ファン・ゴッホ《ばら》苦悩の只中に咲く再生の静物

フィンセント・ファン・ゴッホが描いた《ば…

-

https://youtu.be/lmgZpq6BYoo?si=RtvdyYgI_9nRrNh_

花とウチワサボテンのある静物ルノワール転換期における沈黙の革新

オーギュスト・ルノワールが一八八五年頃…

-

https://youtu.be/UvbBtfwqHZw?si=gUIMRgX3Bg8U1eOp

色彩の祝祭ルノワール《菊の花束》にみる見る悦びと絵画の自由

1881年に制作されたピエール=オーギュスト…

-

https://youtu.be/mOGFuAOY3Fw?si=dno5jN9PF-SMLCQW

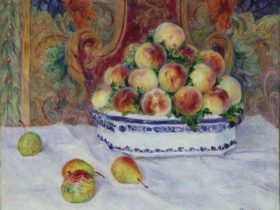

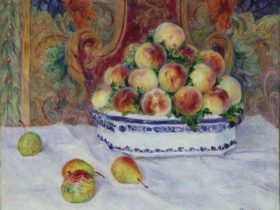

ピエール=オーギュスト・ルノワール《桃のある静物》果実に宿る触覚と光──印象派静物画の到達点

1881年…

-

https://youtu.be/CnzbRSDqyP0?si=epZ0gGd6I_EBOY8P

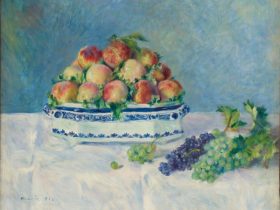

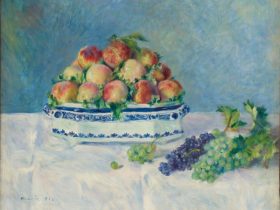

桃と葡萄の静物―ルノワール、豊穣の色彩と静謐なる構成―

1881年制作の《桃と葡萄の静物》は、ピエール=…

-

https://youtu.be/1pfcbRPsKIw?si=jNq_03HjrRAUAAqo

沈黙する履物の肖像フィンセント・ファン・ゴッホ《靴》──物の奥にひそむ生の時間

静物画とは、本来、声をも…

-

https://youtu.be/JgIsCnAZQ-k?si=1WqI3KeQu56fbvYD

卓上に宿る永遠セザンヌ《リンゴとプリムラの鉢の静物》を読む

ポール・セザンヌが1890年前後に描いた《リ…

-

https://youtu.be/9hzBx66DgzQ?si=x1F7ZEVKswVN3Z48

リンゴひとつで、世界は揺らぐセザンヌ《リンゴと洋ナシの静物》における視覚革命

「リンゴひとつで、パリを驚…

-

https://youtu.be/XTCnvPnNfNw?si=afMts1RzFWpfwbHH

水差しとなすの静物沈黙する形態が奏でる視覚の秩序

ポール・セザンヌの静物画は、近代絵画における思考の実験…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント