タグ:江戸時代

-

「神妙画帖」は、江戸時代の絵画アルバムで、丸山四条派(Maruyama-Shijō school)に関連する12人の画家による小さな絵画と詩の頁(句)を収録したものです。このアルバムには、西日本の知識人、作家、アーティ…

-

江戸時代の画家松村呉春(Matsumura Goshun、1752年-1811年)による「蓮生法師図」(れんしょうほうしず)は、日本の絵画の中で重要な作品の一つです。呉春は江戸時代後期の画家で、江戸時代の絵画界において…

-

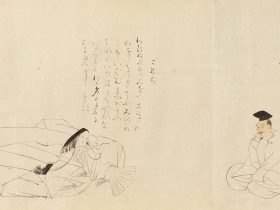

江戸時代、酒井抱一(Sakai Hōitsu、1761年–1828年)による「三十六歌仙図」(さんじゅうろっかせんず)は、日本の絵画における重要な作品の一つです。この作品は、日本の歌仙として知られる詩人たちの肖像画を含…

-

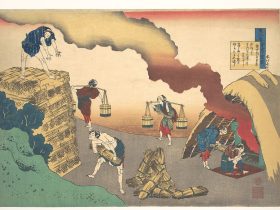

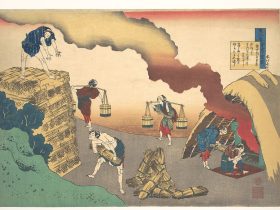

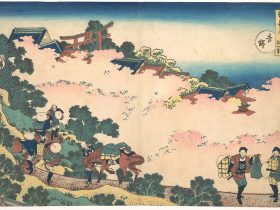

江戸時代の日本の浮世絵師として有名な葛飾北斎(Katsushika Hokusai)は、日本の浮世絵の巨匠として知られており、彼の多くの作品は日本の美術史において非常に重要です。"百人一首 宇波か縁説 権中納言定家"(…

-

「お盆燈籠の火付」は、江戸時代の日本の浮世絵師、柴田是真(Shibata Shizuma)による作品です。この作品はお盆祭りに関連しており、お盆祭りは日本の仏教の祭りで、夏の終わりに3日間にわたって行われます。この祭り…

-

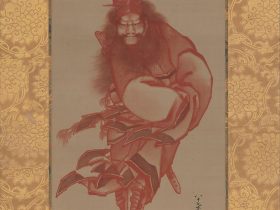

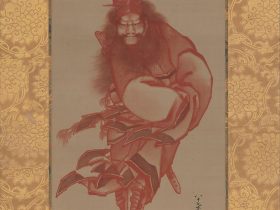

江戸時代に活躍した葛飾北斎(Katsushika Hokusai)は、日本の浮世絵師として知られ、その作品は日本の美術界で非常に重要な存在です。特に「赤い鍾馗、鬼を鎮める者」については、詳細な情報が提供されていないよう…

-

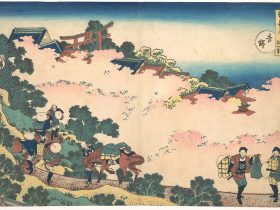

Katsushika Hokusai(葛飾 北斎)は、江戸時代後期から幕末にかけて活躍した、日本の浮世絵師であり、特に『富嶽三十六景』などの作品で知られています。また、彼の代表作のひとつである『富嶽三十六景』に収められ…

-

江戸時代に活躍した日本の絵画家である狩野周信(かのうしゅうしん)は、江戸時代初期から中期にかけて活動した狩野派の絵師で、その作品は日本の伝統的な絵画スタイルを代表するものの一つとされています。周信は、江戸幕府の将軍や大…

-

江戸時代、俵屋宗達(Tawaraya Sōtatsu)の工房による「月に秋草図屏風」は、日本の美術と文化における重要な作品の一つです。俵屋宗達は、江戸時代初期に活動した日本の絵師で、彼の作品は日本の伝統的な絵画技法とデ…

-

「色絵桜楓文大鉢」は、江戸時代に作られた陶磁器の一種で、日本の陶磁器作品の中でも特に京焼き(Kyoto ware)に分類されます。この作品は、三代高橋道八(さんだいたかはしどうはちさく)によって制作されたとされています…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント