- Home

- 仏教

タグ:仏教

-

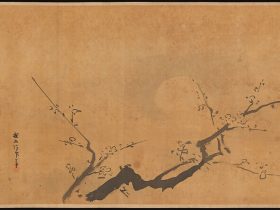

【画苑 The Garden of Painting】日本‐江戸時代‐狩野探幽

「画苑」は、日本の江戸時代(1615年から1868年)に活躍した狩野探幽(Kano Tan'yū)による作品です。この手巻は1670年に制作されました。狩野探幽は、狩野派の絵師として知られ、江戸時代初期においてその名声… -

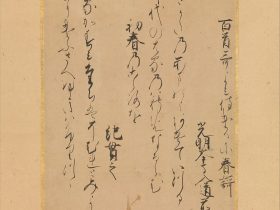

【続古今和歌集の断簡 Two Poems from the Collection of Poems Ancient and Modern, Continued】日本‐鎌倉時代‐阿仏尼

「続古今和歌集」の断簡は、伝統的には女流歌人として知られる阿仏尼(Nun Abutsu)に帰属されています。この作品は鎌倉時代(1185年から1333年)に制作され、13世紀のものです。日本の歌文学の中で重要な位置を占… -

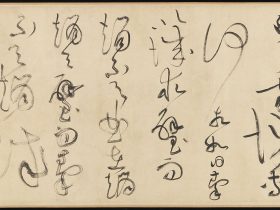

【草書廉頗藺相如傳 卷 Biographies of Lian Po and Lin Xiangru】中国‐北宋時代‐黄庭堅

「草書廉頗藺相如傳 卷」は、北宋時代(960年–1127年)に活躍した中国の書法家、黄庭堅(Huang Tingjian)による作品です。この手巻の絹本は、紀元1095年頃に制作されました。 この作品は、黄庭堅の… -

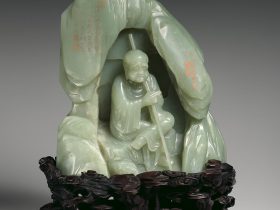

【玉雕羅漢山子 Seated luohan (arhat) in a grotto】中国‐清時代

「玉雕羅漢山子」は中国の清代(1644年から1911年)に作られた作品で、18世紀のものです。ネフライトと呼ばれる玉で作られており、高さ19.5センチ、幅17.2センチ、奥行き6.8センチです。 この作品は、玉石… -

【壽山石雕捧桃羅漢 Buddhist disciple, or luohan, holding a peach】中国‐清時代

清代(1644年から1911年)の17世紀に作られた「壽山石雕捧桃羅漢」は、中国の芸術作品の傑作の一つです。この作品は、肥大した柔らかな石膏(soapstone)から彫られた彫刻であり、桃を手に持つ羅漢(らかん)の像で… -

【鎏金青銅彌勒佛像 Buddha Maitreya (Mile) altarpiece】中国‐北魏時代‐弥勒菩薩

「鎏金青銅彌勒佛像」は、中国の北魏時代(386年から534年)に制作された作品です。制作年代は特定されていませんが、おおよそ525年から530年頃のものと考えられています。この彫像は、鎏金(金を薄く張り付ける技法)が施… -

【不動明王と侍者・制たか童子、金蔵童子金属製板 Metal plaque with Fudō Myōō and attendants Seitaka Dōji and Kongara Dōji】日本‐室町時代‐妙珍信家

「不動明王と侍者・制たか童子、金蔵童子金属製板」は、日本の室町時代(1392年から1573年)に制作された作品です。これは名工・妙珍信家(みょうちん・のぶいえ)によるもので、鉄製の板に彫られた作品です。 この作品… -

【緙絲 須彌山曼陀羅 Cosmological Mandala with Mount Meru】中国‐元代

「緙絲 須彌山曼陀羅」は、中国元代(1271年から1368年)の14世紀に制作された絹のタペストリー(緙絲)です。この作品は、須弥山と呼ばれる仏教の伝説的な山と、マンダラとして知られる宗教的な図像を描いています。緙絲は… -

【不動明王坐像 Fudō Myōō, the Immovable Wisdom King (Achala Vidyaraja)】鎌倉時代‐快慶作

「不動明王坐像」は、鎌倉時代に活動した彫刻家である快慶(かいけい)によって制作された作品です。この像は、檜(ひのき)の木材に漆、色彩、金箔、切り抜き金箔(切金)、象眼(ぞうがん)を使用して制作されたもので、不動明王(ふ… -

【仏陀坐像】ミャンマー-コンバウン朝・18世紀-常設展-東京国立博物館-東洋館

【仏陀坐像】ミャンマー-コンバウン朝・18世紀-常設展-東京国立博物館-東洋館 ビルマ最後のコンバウン朝、マンダレー様式の仏像です。大きな肉髻の上にはラッサミーをつくらず、肩からかけるサンカーティや台座…

最近のコメント