過去の記事一覧

-

https://youtu.be/lznsBOl-DFU?si=4ymserbwbDGaF4aX

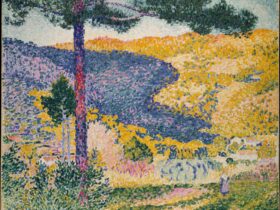

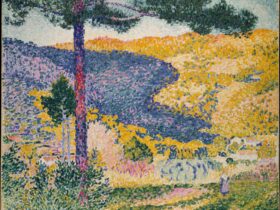

モミの木と光の戯れアンリ=エドモン・クロス《モミの木のある谷(山の陰影)》をめぐって

20世紀の幕開けと…

-

https://youtu.be/a6mHahaCTog?si=ToYaIDzbAgk0FnBE

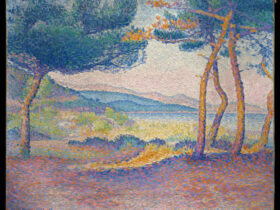

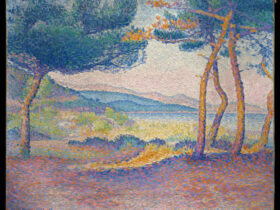

色彩の織物としての風景アンリ=エドモン・クロス《岸辺の松》

19世紀末、ヨーロッパでは芸術の言語そのもの…

-

https://youtu.be/GSxGshIN2Ko?si=Unna2RJJ5Evokgmn

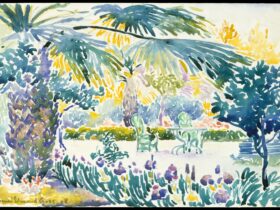

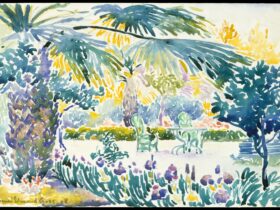

サン=クレールの光、その内なる庭アンリ=エドモン・クロス《サン=クレールの画家の庭》をめぐって

南仏コー…

-

https://youtu.be/sqw4ml1Q7Pk?si=fmp-i8PoY6nZvUtp

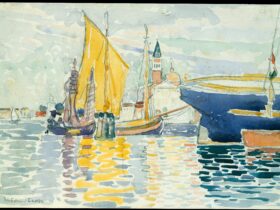

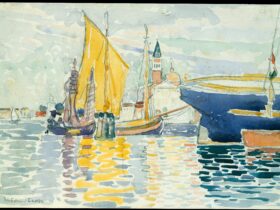

水と光の夢想アンリ=エドモン・クロス《ヴェネツィア(ジュデッカ島)》――静寂の色彩が紡ぐ詩的空間

水都ヴ…

-

https://youtu.be/bCjueEzlYRw?si=jBM-3GGfM1RVVf5S

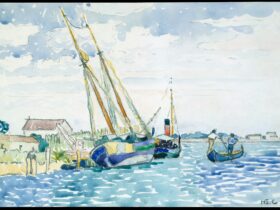

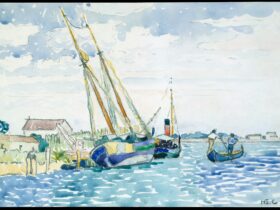

海景の静謐アンリ=エドモン・クロス《海景(ヴェネツィア近郊の舟)》をめぐって

ヴェネツィアの潟に陽が差し…

-

https://youtu.be/4QQic7obpZg?si=GKYDBPDlsTGg_ixh

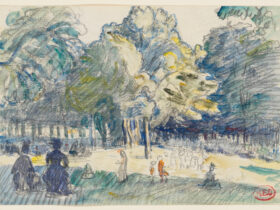

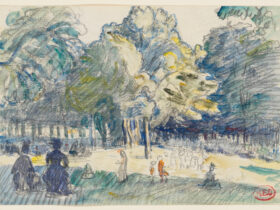

光を構想する手のなかでアンリ=エドモン・クロス《「ル・ラヌラグ」のための習作》をめぐって

アンリ=エド…

-

https://youtu.be/_p36uqb4OKE?si=16G-YmCP2m1Ivrul

ピエール=オーギュスト・ルノワール《花瓶の花》ー静けさの奥にひらく色彩の祝祭

1898年、円熟期のルノワ…

-

https://youtu.be/Jo5YaQbSQZQ?si=1v7cFKbT37QotEHq

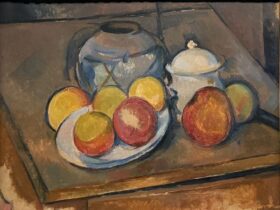

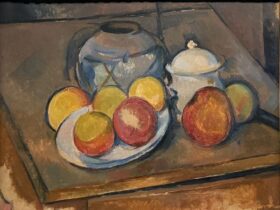

ポール・セザンヌ《わらひもを巻いた壺、砂糖壺とりんご》形態が目覚める静物画の構築性

1890年代のセザン…

-

https://youtu.be/A4GE06WhOjE?si=8I3LWFNt9uI_sLAv

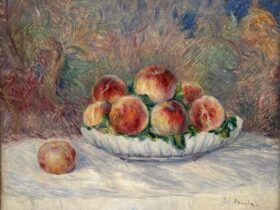

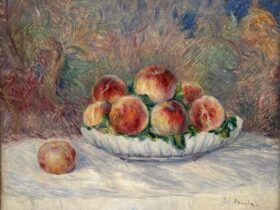

ピエール=オーギュスト・ルノワール《桃》日常に宿る静かな歓びの色彩

1881年、ノルマンディーの地で描か…

-

https://youtu.be/iqyD9d3E_qc?si=xH9hy90Q42GL34h0

静寂の中に立ち上がる形ポール・セザンヌ《青い花瓶》をめぐる考察

1889年から1890年頃に描かれた《青…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント