- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

【アンリ・フランソワ・リーゼナー夫人(フェリシテ・ロングロワ、1786–1847) Madame Henri François Riesener (Félicité Longrois, 1786–1847)】フランス‐ロマン主義美術-オジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)

「アンリ・フランソワ・リーゼナー夫人(フェリシテ・ロングロワ、1786–1847)」は、フランスのロマンティック主義画家オジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)によって制作された絵画の一つです。この絵… -

【アブラハム・ベン=シモルの妻サアダと彼らの娘プレシアーダ Saada, the Wife of Abraham Ben-Chimol, and Préciada, One of Their Daughters】フランス‐ロマン主義美術-オジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)

1848年から1849年にかけて、オジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)は作品「アブラハム・ベン=シモルの妻サアダと彼らの娘プレシアーダ」を制作しました。この作品は、その時期に彼がシャンプロゼ(Ch… -

【花のかご Basket of Flowers】フランス‐ロマン主義美術-オジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)

オジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)は、19世紀フランスのロマンティック主義の画家で、彼の作品「花のかご」(Basket of Flowers)は彼の多くの優れた絵画の一つです。 1848年… -

【レベッカの誘拐 The Abduction of Rebecca】フランス‐ロマン主義美術-オジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)

オジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)は、19世紀のフランスのロマンティック主義画家で、彼の作品「レベッカの誘拐」(The Abduction of Rebecca)は、1826年に制作された有名な… -

【シトー人たちの中のオウィディウス」(Ovid among the Scythians】フランス‐ロマン主義美術-オジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)

「シトー人たちの中のオウィディウス」(Ovid among the Scythians)は、オジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)による絵画の一つです。この絵画は、フランスのロマンティック主義画家で… -

【ハムレットと彼の母 Hamlet and His Mother】フランス‐ロマン主義美術-オジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)

「道観」と呼ばれる道教の寺院。案内板によると、創設は西周の時代と古く、その後、度重なる再建を経て、現時あの姿は清の時代(17世紀後半)にできたとのこと。一直線上に配置された複数の建造物(殿)には、道教の世界における各種の神像が祀られている。一 -

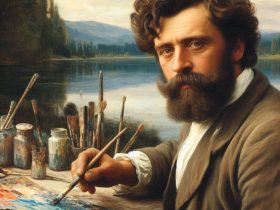

【オジェーヌ・ドラクロワ Eugène Delacroix】フランス‐ロマン主義美術画家

オジェーヌ・ドラクロワは、19世紀初頭に活躍したフランスの画家で、ロマン主義運動の代表的な芸術家の一人です。彼は1798年に生まれ、画家の息子として生まれ育ちました。初期には学問にも興味を持ちましたが、やがて美術への情… -

【石握豬 Pig in Recumbent Position】中国‐後漢時代

「石握豬」は後漢時代の彫刻作品で、文字通りには「石で握られたブタ」を指します。この彫刻は、石でできたブタの形状を持つもので、その用途や具体的な文脈については詳細な情報が不足しています。 後漢時代は、紀元前25年か… -

【玉雕鶻搏天鵝“春水”帶飾 Belt slide with a falcon attacking a swan】中国‐金元時代

「玉雕鶻搏天鵝“春水”帶飾」は、金元時代の彫刻された玉製の帯留めで、小さな隼(はやぶさ)がハクチョウを狩る様子が描かれています。このモチーフは、中国の万里の長城を越えて北東に住む半遊牧の女真族(Jurchens)が行う… -

【兔形玉佩 Plaque in the shape of a rabbit】中国‐商周時代

商周時代の「兔形玉佩」は、古代中国の玉器の一例であり、玉を使用した装飾品の一部です。この玉佩は、商代から周代にかけての時期に製作されたもので、特に兎(ウサギ)の形状をしています。 玉器は古代中国で非常に重要な素材…

最近のコメント