- Home

- 過去の記事一覧

過去の記事一覧

-

【二代目市川八百蔵の侍 The First Nakamura Nakazo as a Samurai】日本‐江戸時代‐勝川春章(Katsukawa Shunshō)

江戸時代の浮世絵師、勝川春章(Katsukawa Shunshō)による「二代目市川八百蔵の侍」は、江戸時代の歌舞伎俳優である二代目市川八百蔵が侍の役柄を演じた姿を描いた浮世絵の一例です。この作品は、日本の歌舞伎演劇の… -

【二代目市川八百蔵の侍 The Second Ichikawa Yaozo as a Samurai】日本‐江戸時代‐勝川春章(Katsukawa Shunshō)

江戸時代の浮世絵師、勝川春章(Katsukawa Shunshō)による「二代目市川八百蔵の侍」は、江戸時代の歌舞伎俳優である二代目市川八百蔵が侍の役柄を演じた姿を描いた浮世絵の一例です。この作品は、日本の歌舞伎演劇の… -

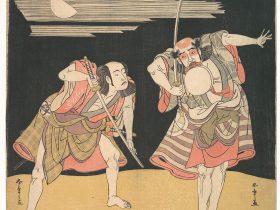

【俳優大谷友右衛門と坂東三津五郎 The Actors Otani Tomoemon I and Bando Mitsugoro I】日本‐江戸時代‐勝川春章(Katsukawa Shunshō)

江戸時代の浮世絵師である勝川春章(Katsukawa Shunshō)による「俳優大谷友右衛門と坂東三津五郎」は、浮世絵の一例です。この作品は、江戸時代の歌舞伎俳優である大谷友右衛門(初代)と坂東三津五郎(初代)の肖像… -

【三代目瀬川菊之丞、曽我五郎時宗役 The Third Segawa Kikunojō in the Role of Soga no Gorō Tokimune】日本‐江戸時代‐勝川春章

勝川春章(Katsukawa Shunshō)の作品には役者の肖像画や歌舞伎の舞台からの場面が多く含まれています。 「三代目瀬川菊之丞、曽我五郎時宗役」は、勝川春章による浮世絵の一つで、特定の歌舞伎俳優、役者、お… -

【酒瓶 Wine Bottle】日本‐江戸時代‐Shuntai(春岱、1799年–1878年)

「酒瓶」は江戸後期:瀬戸赤津の名工:加藤宗四郎春岱(しゅんたい)の作品です。この作品は、陶器(クレイ)で作成され、クリーム色のひび割れた釉薬で覆われ、上絵(オーバーグレーズでの装飾)が施されています。この装飾は、Shi… -

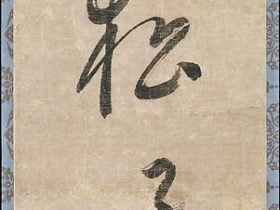

【山空松子落 The Mountain is Empty; A Pinecone Falls】日本‐南北朝時代‐絶海中津‐韋應物

「山空松子落」は、日本の南北朝時代に活動した禅僧であるZekkai Chūshin(絶海中津、1336年-1405年)による詩の一つです。Zekkai Chūshinは、禅宗の僧侶であり、その詩は禅宗の思想や詩のスタイ… -

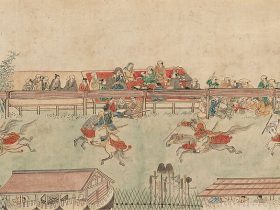

【賀茂の競馬 Horse Race at Kamo】日本‐江戸時代‐住吉広守(Sumiyoshi Hiromori)

「賀茂の競馬」は江戸時代の日本の浮世絵師、住吉広守(Sumiyoshi Hiromori)による手巻の絵巻(handscroll)で、墨、色彩、金箔を用いた作品です。この作品は、競馬イベントを描いたものと考えられます。… -

【逢身八契 権八小紫の床の通 Shared Feelings in the Bedchamber of Komurasaki and Gompachi】日本‐江戸時代‐喜多川歌麿(Kitagawa Utamaro)

「逢身八契 権八小紫の床の通気」は、江戸時代の日本の浮世絵師、喜多川歌麿(Kitagawa Utamaro)による浮世絵(Ukiyo-e)の作品です。浮世絵は、江戸時代に大衆文化の一環として発展し、美しい風景、芸者、俳… -

【嵐の中で眠るキリスト Christ Asleep during the Tempest】フランス‐ロマン主義美術-オジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)

1853年のオジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)の「嵐の中で眠るキリスト」(Christ Asleep during the Tempest)は、フランスのロマンティック主義画家による作品の一つで… -

【レベッカと負傷したアイヴァンホー Rebecca and the Wounded Ivanhoe】フランス‐ロマン主義美術-オジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)

オジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)による「レベッカと負傷したアイヴァンホー」は、1823年に制作された絵画で、ウォルター・スコットの歴史小説「アイヴァンホー」(Ivanhoe)からの場面を描いて…

最近のコメント