過去の記事一覧

-

鳥文斎栄之(ちょうぶんさい えいし 1756年 - 1829年)は、江戸時代後期に活躍した日本の浮世絵師です。彼は主に美しい女性の姿や日常生活の情景を描いた作品で知られています。彼の作品は上品さと繊細さが特徴であり、彼…

-

「版画」は、江戸時代の日本で活躍した歌川国貞(うたがわくにさだ)による作品です。この作品は、木版画で、紙に墨と色彩を使って表現されています。

歌川国貞は、浮世絵師として知られ、特に美人画や歌舞伎役者の肖像画で有名…

-

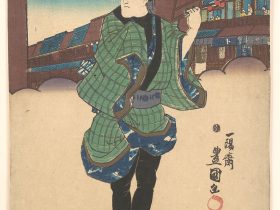

「二代目嵐璃寛宮本武蔵」は、江戸時代の1832年に作られた木版画です。作者は戯画堂芦幸とされています。この作品は、錦絵と呼ばれる日本の木版画の一種で、縦長の大判の作品です。

題材となっているのは、宮本武蔵の二代目…

-

菱川派の「参勤交代図」は、江戸時代に活躍した日本の菱川派による作品です。この作品は、参勤交代と呼ばれる大名や役人が将軍の下での仕事と自分の領地を行き来する制度を描いたものです。手巻きの巻物に描かれたこの作品は、絹に墨、…

-

「お茶の水」は、歌川広重二世(うたがわ ひろしげ にせい)という日本の浮世絵師による作品です。制作時期は江戸時代(1615年–1868年)に位置します。

この作品は木版画で制作されており、和紙に墨と色彩を使って描…

-

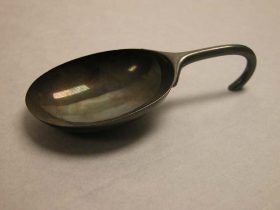

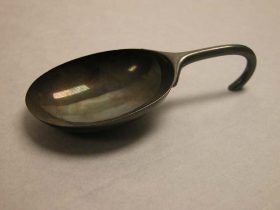

「スブーン」は、中川如瓊(なかがわ じょうえき)という作家による作品です。制作時期は江戸時代(1615年–1868年)または明治時代(1868年–1912年)の19世紀に位置します。

この作品は、白金属(ホワイト…

-

「断片的な埴輪筒」は、日本の古墳時代(紀元前300年から710年ごろ)に作られた作品です。この埴輪筒は、5世紀から6世紀にかけての作品であり、粘土を使用して作られています。

埴輪は、古代の日本で墳墓や墓地に置かれ…

-

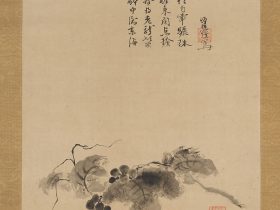

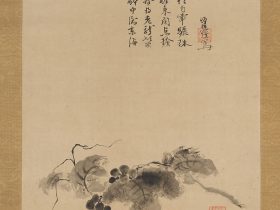

「墨齊(没倫紹等)筆 葡萄図」は、室町時代(1392年–1573年)の日本で制作された作品です。墨齊として知られる画家によって描かれたもので、彼の死亡が1492年に起こったことから、制作時期は1480年代から1492年…

-

この作品は、江戸時代後期の1785年(天明5年)に勝川春章によって制作された木版画の三枚続物(三枚続きのうち左の1枚)です。題材は「三代目沢村宗十郎のくまの順礼十作、実は平重盛」とされています。

この作品は、浮世…

-

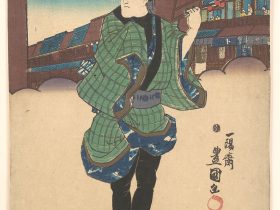

「団七九郎兵衛」は、江戸時代の浮世絵の作品で、歌川国升という浮世絵師によって1850年に制作されました。この作品は「錦絵」と呼ばれる木版画で、和紙にインクと色彩を使用して描かれています。縦長の中判サイズで制作されており…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント