過去の記事一覧

-

「蓮華文皿」は、中国の明代(1368年から1644年)の15世紀に制作された作品です。この皿は、浙江省で作られた龍泉窯(ろんせんよう)の磁器で、青磁釉(せいじゆう)の下に刻まれた装飾が施されています。

龍泉窯は中…

-

「銅胎掐絲琺琅牧童水牛」は、清朝康熙時代(1662年から1722年頃)の作品で、中国の文化的遺産です。この作品は銅胎をもちいた鎏金(るいきん)した青銅製で、掐絲琺琅(かせんはくろう)技法を用いて制作されています。

…

-

「銅胎畫琺瑯香具鑪瓶」は、清朝の乾隆時代(1736年から1795年頃)に制作された作品で、中国の文化的遺産です。この作品は銅合金に琺瑯を塗って描かれており、高さ約21.6センチ、幅約15.2センチです。

琺瑯は、…

-

「有孔石斧」は、中国の新石器時代、良渚文化(紀元前3200年から2000年ごろ)に属する作品です。この石斧は石でできており、幅約8.9センチ、長さ約12.4センチです。

良渚文化は中国南部に栄えた文化で、先進的な…

-

「プラーク玉」は、中国の新石器時代、紅山文化(紀元前3500年から2000年ごろ)に属する作品です。この作品はヒスイ(ネフライト)でできており、高さ約7.3センチ、幅約9.8センチです。

紅山文化は中国北東部に栄…

-

「景徳鎮窯五彩刀馬人物図鳳尾瓶」は、清代の作品で、中国の景徳鎮で焼かれた磁器です。この磁器は彩色された透明な釉薬の上に絵付けされたもので、技術的には景徳鎮焼の一部であります。

この作品は高さ約69.9センチ、直径…

-

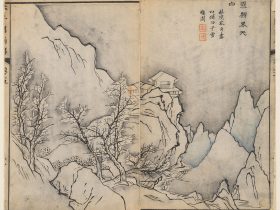

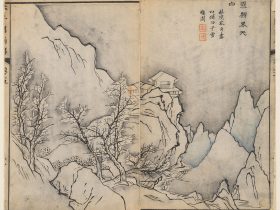

「芥子園書伝 木版書」は、清代における中国の著名な絵画教本です。画家の王槩によって編纂され、木版画の形式で出版されました。この書は、伝統的な中国の絵画技術を教えることを目的としており、その影響力は数世紀にわ…

-

この「陶磁碗」は、中国の北宋時代(960年から1127年)の作であり、12世紀前半に制作されました。素材は青釉(鈞窯)の焼き物で、直径が約10.5センチメートル(4 1/8インチ)です。この碗は典型的な北宋の陶磁器で、…

-

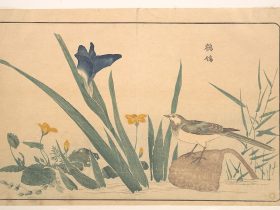

「鵜鴒」は、江戸時代の日本の画家である鍬形蕙斎によって制作された作品です。この作品は1789年に作られた木版画で、紙にインクと色彩が用いられています。作品の寸法は縦25.4センチ×横37.8センチです。

「鵜鴒」…

-

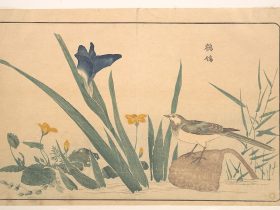

「黄雀と牡丹」は、日本の江戸時代に活躍した画家、桑形慶斎による作品です。この作品は1789年に制作されました。木版画で、紙にインクと色彩が使われています。作品の寸法は、縦25.4センチ×横37.8センチです。

こ…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント