過去の記事一覧

-

「剔彩二十八宿金曜四星君斗」は、中国の明代(1368年から1644年)において、具体的には嘉靖時代(1522年から1566年)に制作された美術作品で、剔彩(てきさい)技法を用いた木製の彫刻です。この作品は16世紀に制作…

-

「青銅爵」は、中国の商代(紀元前約1600年から紀元前1046年)に製作された美術品で、青銅でできた酒器である爵(しゃく)です。この作品は紀元前12世紀に制作され、高さ7 3/4インチ(約19.7センチメートル)、幅3…

-

「青銅方彜」は、中国の商代(紀元前約1600年から紀元前1046年)に製作された青銅の酒器で、直訳すると「方彜」は「方形の彜(えい)」となります。この作品は紀元前12世紀に制作され、高さ10インチ(約25.4センチメー…

-

「青銅提梁卣」は、中国の西周時代(紀元前1046年から紀元前771年)に制作された美術作品で、青銅製の卣(う)と呼ばれる酒器です。この作品は紀元前10世紀に作られ、高さ(ハンドルを含む)8 3/4インチ(約22.2セン…

-

「臥虎形石柱礎」は、中国の漢代(紀元前206年から220年)に制作された美術作品で、滑石でできた柱の礎(もとづくり)です。この作品は、高さ2インチ(約5.1センチメートル)、長さ5 1/8インチ(約13センチメートル)…

-

「青銅尊」は、中国の商代(紀元前約1600年から紀元前1046年)に制作された美術作品で、青銅製の酒器である尊(ぞん)の一種です。この作品は紀元前13世紀に制作され、青銅に黒色の顔料を施して装飾されています。

「…

-

「青銅兔紋車轄」は、中国の西周時代(紀元前1046年から紀元前771年)に製作された美術作品で、青銅でできた車軸の装飾品です。この作品は紀元前11世紀から9世紀にかけての時代に創られ、その製作技法やデザインには西周時代…

-

「鎏金銅舍利棺」は、中国の唐代(618年から907年)に制作された美術作品で、銅製の舎利棺を鎏金(金箔を貼り付ける技法)で飾り付けたものです。この作品は、高さ3 1/2インチ(約8.9センチメートル)、幅2 1/2イン…

-

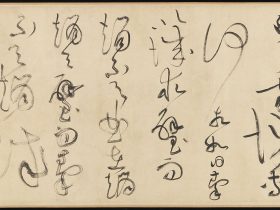

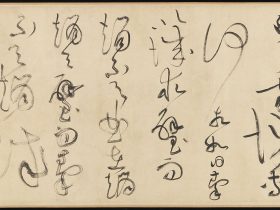

「草書廉頗藺相如傳 卷」は、北宋時代(960年–1127年)に活躍した中国の書法家、黄庭堅(Huang Tingjian)による作品です。この手巻の絹本は、紀元1095年頃に制作されました。

この作品は、黄庭堅の…

-

「彩繪陶十二生肖俑」は、唐代(618年–907年)に制作された中国の美術品であり、8世紀にさかのぼります。白いスリップ(白い粘土液)で装飾されています。それぞれの彫像は、高さ約12インチ(30.5センチ)、幅約4インチ…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント