過去の記事一覧

-

「剣を構えた役者」は、日本の浮世絵師、勝川春好によって制作された作品です。彼は江戸時代中期から後期にかけて活躍し、特に役者絵や美人画で知られています。この作品は、役者が剣を構えている場面を描いたものであり、日本の歌舞伎…

-

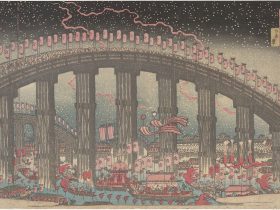

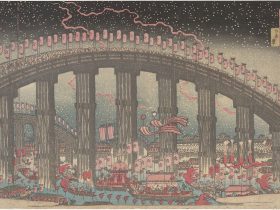

「大阪天満宮祭礼之図」は、日本の浮世絵師、八島岳亭によって1834年に制作された作品です。この作品は、江戸時代の日本における大阪天満宮の祭礼を描いたものであり、日本の伝統的な神事や祭りの風景を生き生きとした色彩と筆致で…

-

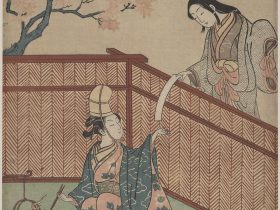

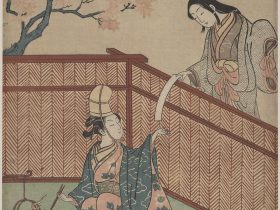

「錦川祐信による挿絵の木版画」は、日本の浮世絵師である錦川祐信によってデザインされた挿絵の木版画です。この作品は18世紀に制作され、日本の江戸時代の文化や美意識を反映したものと考えられます。

この木版画は、挿絵と…

-

「巽の詩人の小屋」は、日本の浮世絵師、歌川国芳によって1845年に制作された作品です。この作品は、日本の江戸時代における文学や詩情をテーマにしたものであり、特定の場所で活動する詩人や文学者の日常生活を描いたものと思われ…

-

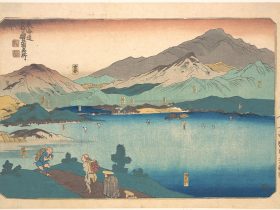

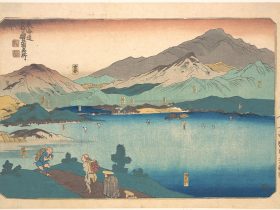

「大磯、小田原、箱根、三島、沼津」は、日本の浮世絵師、歌川国芳によって1840年に制作された作品です。この作品は、日本の江戸時代における五湖名所巡礼を描いたものであり、日本の美しい風景や名所を紹介する意図が込められてい…

-

「青楼美人 六花撰 岡本屋内 重岡」は、江戸時代中期の日本で活躍した浮世絵師、歌麿の門人である歌麿二世(通称:歌麿II)によって制作された作品です。この作品は、日本の歌舞音曲と風俗を描いた浮世絵の一つであり、歌麿IIが…

-

「楓の火で酒を温める」は、日本の江戸時代(1615年〜1868年)に活躍した鈴木春信(すずき はるのぶ)によって制作された作品です。この作品は、木版画の技法を用いて、紙にインクと色彩が用いられています。

絵の中心…

-

「水口、石部、草津、大津、京都」は、日本の江戸時代(1615年〜1868年)に活躍した歌川国芳(うたがわ くによし)によって制作された作品です。この作品は、木版画の技法を用いて、紙にインクと色彩が用いられています。

…

-

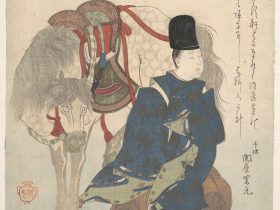

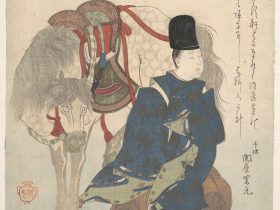

「若き貴族が馬のそばにしゃがむ姿」は、日本の江戸時代(1615年〜1868年)に活躍した鈴木其一(すずき きいつ)によって制作された作品です。この作品は、木版画の技法を用いた摺物(すりもの)と呼ばれる形式で制作されてお…

-

この「蛇パッチャ」は、15世紀から16世紀のペルー、インカ文化の作品であり、陶器製でピグメントで装飾されています。長さは15インチ(約38センチ)です。「蛇パッチャ」は、インカ文化における重要な装飾品の一つであり、しば…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント