過去の記事一覧

-

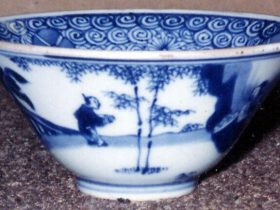

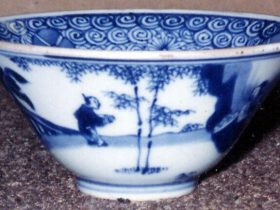

「碗」は、中国清代(1644年から1911年)の作品で、青花彩(underglaze blue)で描かれた磁器で作られています。この碗の寸法は、高さ約5.1センチメートル、直径約11.1センチメートルです。

青花…

-

「玉雕仿古紋樣洗」は、中国清代(1644年から1911年)の19世紀に作られた作品で、ヒスイ(ネフライト)を素材としています。この洗面器は、高さ約5.7センチメートル、幅約13.3センチメートルです。

「仿古紋樣…

-

「花鉢」は、中国明代(1368年から1644年)の作品で、多色釉(「数号鈞」陶器)を用いた石器で作られています。直径が約20.3センチメートルのこの花鉢は、植物や花を栽培するための器具として使われました。明代の陶器は様…

-

「玉雕童子牧牛」は、中国清代(1644年から1911年)の18世紀、具体的には乾隆時代(1736年から1795年)に制作された作品であり、ヒスイ(ネフライト)を素材としています。この彫刻作品は、高さ約4.1センチメート…

-

「竹雕蟠松洗」は、中国清代(1644年から1911年)の17世紀に制作された作品で、竹を素材としています。この洗面器は、高さ約2.9センチメートル(台座を含めると約6.7センチメートル)、幅約10.8センチメートル、奥…

-

「翡翠雕鼻煙壺」は、中国清代(1644年から1911年)の19世紀に制作された作品です。

この煙壺は、翡翠(ヒスイ)で作られており、特に翡翠の一種であるヒスイが使用されています。その高さは約6.2センチメートルで…

-

「景德鎮窯青花暗花吉祥偈高足碗」は、中国明代(1368年から1644年)、具体的には宣徳時期(1426年から1435年)の作品であり、景徳鎮(Jingdezhen)の窯で焼かれたものです。この碗は、高さ約11.7センチ…

-

「山水人物紋鎏金銀杯」は、中国唐代(618年から907年)の作品で、銀製で鎏金を施したものです。この杯は、高さ約7.3センチメートル、幅約13.3センチメートル、奥行き約7.6センチメートルで、足の直径は約7.6センチ…

-

「龍鳳盤」は、明代(1368年から1644年)の万暦時代(1573年から1620年頃)に作られた陶磁器で、中国の文化における重要な作品の一つです。この盤は、景徳鎮焼きと呼ばれる技法で作られ、透明な釉薬の上にコバルトブル…

-

「嵌紅銅青銅壺」は、中国の東周時代(紀元前770年から紀元前256年)に制作された青銅製の容器です。この作品は、紀元前5世紀にあたります。銅に紅銅を嵌め込んで装飾された青銅器で、高さは約44.5センチメートル、直径は約…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント