過去の記事一覧

-

「マリー=アンリエット・ベルトロ・ド・プレヌフ夫人の肖像」(1739年制作)は、フランスのロココ画家ジャン=マルク・ナティエ(Jean-Marc Nattier)によって描かれた肖像画で、現在は国立西洋美術館に収蔵され…

-

「マース河口(ドルトレヒト)」は、オランダの風景画家ヤン・ファン・ホイエン(Jan van Huysum)が1596年に描いた作品で、現在は国立西洋美術館に収蔵されています。この作品は、17世紀オランダの黄金時代におけ…

-

「花」はヴィクトリア・デュブールによる美の探求の作品です。ヴィクトリア・デュブール(Victoria Dubourg)は19世紀のフランスの画家で、特に花や静物画で知られています。彼女の作品「花」は、松方幸次郎氏購入;…

-

「トルーヴィルの浜」は、フランスの印象派画家ウジェーヌ・ブーダンによる代表的な作品であり、19世紀中葉のフランスの風景画の特徴をよく示している作品です。この絵画は、トルーヴィルというフランスの海辺の町の浜辺を描いたもの…

-

ポール・セザンヌの「葉を落としたジャ・ド・ブッファンの木々」は、19世紀のフランス印象派の巨匠による重要な作品です。この絵画は、セザンヌが自然の景観をどのように解釈し、表現したかを示す代表的な例であり、彼の芸術的探求と…

-

「宿屋の前の旅人たち」はイサーク・ファン・オスターデが1645年に制作された風俗画であり、17世紀オランダ絵画の代表的な作品であり、オランダの風俗画の特性とその時代背景を深く理解するための貴重な資料です。この作品は、オ…

-

【ポントワーズの橋と堰】フランス印象派の画家-ポール・セザンヌ-国立西洋美術館収蔵

「ポントワーズの橋と堰」は、ポール・セザンヌが1881年に制作した風景画であり、彼の画業の中でも特に注目すべき作品の一つです。こ…

-

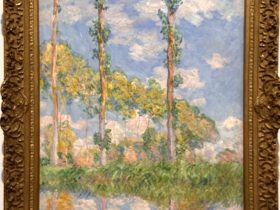

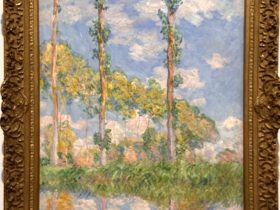

【陽を浴びるポプラ並木】フランス印象派の画家-クロード・モネ-国立西洋美術館収蔵

「陽を浴びるポプラ並木」(「Les Peupliers」)は、クロード・モネ(Claude Monet)が1891年に描いた絵画で…

-

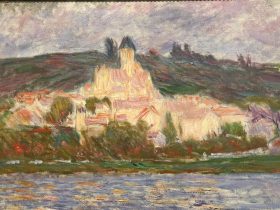

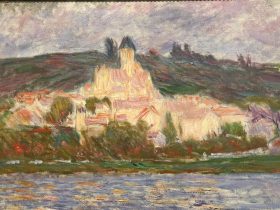

「ヴェトゥイユ」は、クロード・モネ(Claude Monet)による1902年の作品であり、松方コレクションに含まれ、現在は国立西洋美術館に収蔵されています。モネは印象派の巨匠であり、この作品も彼の代表作の一つとして、…

-

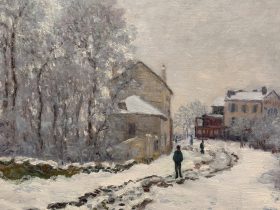

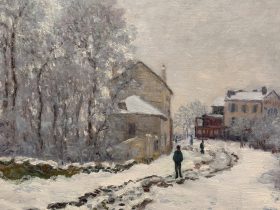

「雪のアルジャントゥイユ」は、フランス印象派の巨匠クロード・モネ(Claude Monet)が1875年に描いた風景画であり、現在は松方コレクションとして知られる国立西洋美術館に収蔵されています。この作品はモネがフラン…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント