カテゴリー:1◆東洋美術史

-

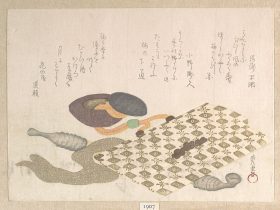

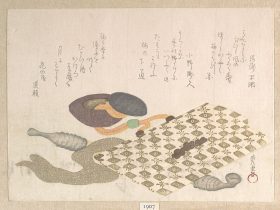

「窪俊満画 煙草入れ袋と煙管『春雨集』 摺物帖」は、日本の江戸時代(1615年から1868年)の作品で、画家は窪俊満(Kubo Shunman)です。制作年はおおよそ1810年代で、この作品は摺物帖と呼ばれる木版画の一…

-

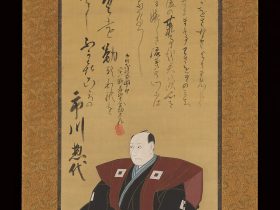

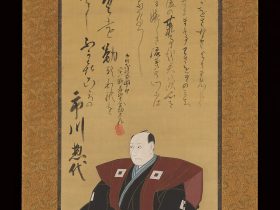

「初代市川男女蔵像」は、歌川国貞(Utagawa Kunisada)による絵画と、市川團十郎七代目(Ichikawa Danjūrō VII)による銘文が組み合わさった作品です。この作品は江戸時代(1615年から186…

-

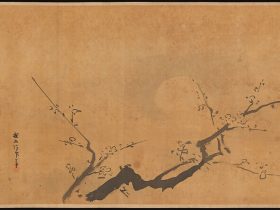

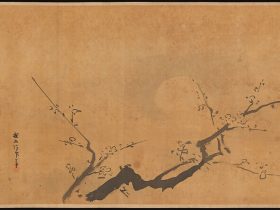

「画苑」は、日本の江戸時代(1615年から1868年)に活躍した狩野探幽(Kano Tan'yū)による作品です。この手巻は1670年に制作されました。狩野探幽は、狩野派の絵師として知られ、江戸時代初期においてその名声…

-

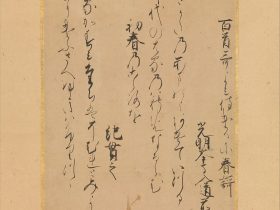

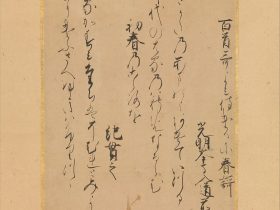

「続古今和歌集」の断簡は、伝統的には女流歌人として知られる阿仏尼(Nun Abutsu)に帰属されています。この作品は鎌倉時代(1185年から1333年)に制作され、13世紀のものです。日本の歌文学の中で重要な位置を占…

-

この作品は、葛飾北斎(Katsushika Hokusai)による浮世絵の傑作であり、「冨嶽三十六景」シリーズからの一枚です。冨嶽三十六景は、富士山をテーマにした北斎の代表的な作品群であり、その中で「相州梅沢左」は特に…

-

「ボーラーハット(丸帽子)」は、明治時代(1868年–1912年)の作品で、帽子師である初代早川尚古斎造(Hayakawa Shōkosai I)によって制作されました。この帽子は、約1880年から1890年代にかけて…

-

「雛形若菜初模様 四ツ目屋内 さよぎぬ」は、江戸時代(1615年–1868年)の作品で、画家は礒田湖竜斎(Isoda Koryūsai)です。この作品は1776年に制作された木版画で、紙に墨と色彩が用いられています。以…

-

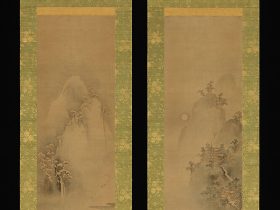

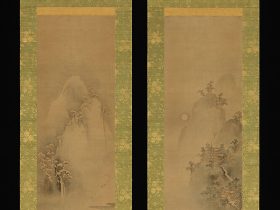

「瀟湘八景図」は、日本の江戸時代(1615年–1868年)の作品で、作者は岩佐又兵衛(Iwasa Matabei)とされています。この作品は、掛け軸の形式で表現された二連作品(ディプティク)で、絵画の媒体は紙に墨と彩色…

-

「花瓶」は、江戸時代(1615年–1868年)の日本の陶芸家、了善(Ryozen)による作品です。制作年は19世紀初頭とされています。この花瓶は、京焼(Kyoto ware)の陶器で、釉薬で覆われています。寸法は高さ約…

-

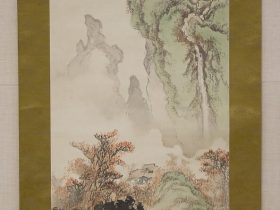

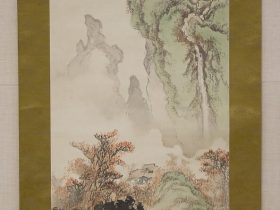

「風景」は、明治時代(1868年–1912年)の日本の画家、Kakuhoによる作品です。制作年は19世紀末から20世紀初頭とされています。この作品は、絹に墨と彩色を用いた掛け軸であり、寸法は画像部分で約125.1 × …

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント