カテゴリー:1◆東洋美術史

-

https://youtu.be/NQGW7rUqANU?si=XvSanlXHcGwYIPsN

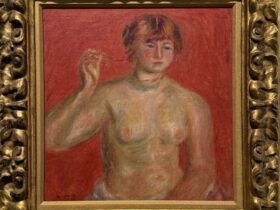

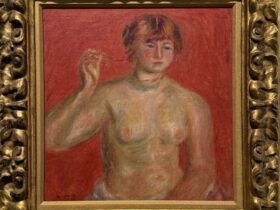

〈赤〉が創造する裸体——梅原龍三郎《黄金の首飾り》における色彩の劇場肉体・背景・装飾の交錯から読み解く近代日本…

-

https://youtu.be/wIR7AKQQo3E?si=ch-xzfluzfzmaOFv

六月の光と疲労の詩学──南薰造《六月の日》にみる写実と装飾の交叉点 初夏の労働とモダニズムの萌芽をめぐる…

-

https://youtu.be/PcVULcUehvs?si=k2K3VQDO0YDfU36V

沈黙の光――中村彝《エロシェンコ氏の像》が映す魂の肖像 異国の友を通して見つめた、人間存在へのまなざし

…

-

https://youtu.be/JWdNltdGrfU?si=UTfsIjkLpq4DLjpA

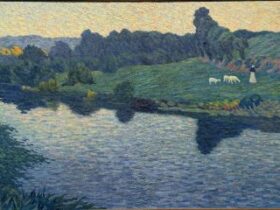

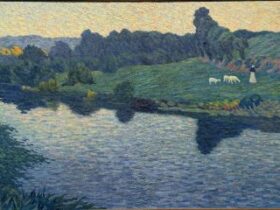

光の粒子が奏でる詩 ― 斎藤豊作《夕映の流》にみる情感の点描

1913年(大正2年)、斎藤豊作が描いた《…

-

https://youtu.be/otxSsWioBQU?si=CI7egByYIGAZJXGP

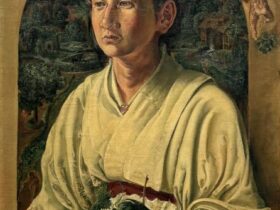

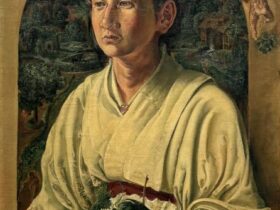

静寂の園に宿る恋 ― 河野通勢《好子像》にみる記憶と視線の構築

1916年(大正5年)に制作された河野通…

-

https://youtu.be/7Lzgd1KdbJY?si=CZHiXhJ-03D-Lzcs

光の記憶――黒田清輝《落葉》に見る外光と感情の交錯 パリ郊外グレー=シュル=ロワンで描かれた、明治日本洋…

-

https://youtu.be/6909RyyzQvk?si=u3iKE2M1qeUQpMWd

静寂の中の風景――松林勝《小諸風景》が映す時間の呼吸 都市の喧騒を離れ、信州の光と空気を描いた画家が見つ…

-

https://youtu.be/ineGQx5Yu-M?si=pimeamQ0r96YEcXm

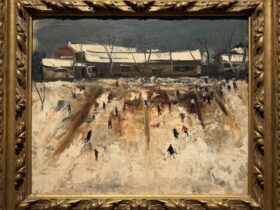

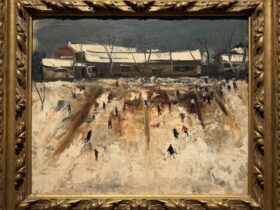

「沈黙の厚み——佐伯祐三《雪景色》にみる物質と感情の共振」冬の白に刻まれた絵具の叫びと、1920年代パリの余響…

-

https://youtu.be/DxiwLUF1OOM?si=aQnvvdtmYzOhW2iR

「静けさの奥にある運動——鈴木金平《道》に見る時間と物質の詩学」

東京国立近代美術館の展示室、その一隅で…

-

https://youtu.be/bNA-ui5mcME?si=rq-6GdOK4ck6Ihhj

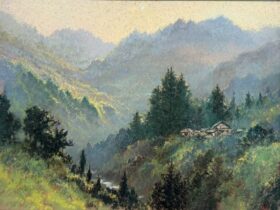

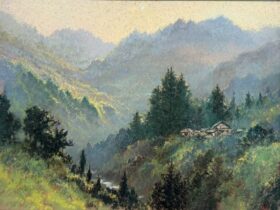

静謐なる黎明——武内鶴之助《千曲川上流の朝》における時間と触覚の風景

1932年という、近代日本が大きく…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント