カテゴリー:1◆東洋美術史

-

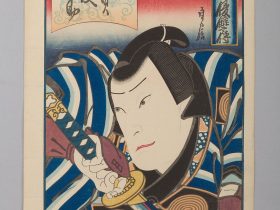

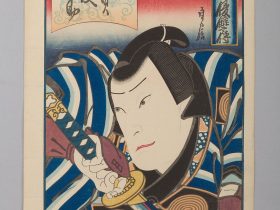

この作品は、江戸時代の1854年に長谷川貞信によって制作された木版画の一対です。仙素道人という名の五代目市川海老蔵と、児雷也として知られる初代実川延三郎の姿が描かれています。

これらの作品は、和歌山の町を舞台にし…

-

「忠孝復讐傳 磯貝藤助 二代目嵐璃珏」は、江戸時代(1615年から1868年)の作品で、日本の木版画(錦絵)です。作者は長谷川貞信とされ、制作年は1848年です。紙に墨や色彩を用いて制作された縦の中判サイズの作品で、寸…

-

「お岩霊 市川米蔵(四代)」は、江戸時代(1615年から1868年)の作品で、日本の木版画(錦絵)です。作者は猿雀(えんじゃく)とされており、約1850年から1870年頃に活動したとされています。制作年は1865年で、…

-

「荒藤太 中村芝翫(四代)」は、江戸時代(1615年から1868年)の作品で、日本の木版画(錦絵)です。作者は長谷川貞升とされ、活動は1830年代から1840年代にかけてのものです。制作年は1841年で、紙に墨や色彩を…

-

「中村玉七」(初代)は、江戸時代(1615年から1868年)の作品で、日本の活版木版画(錦絵)です。作者は猿雀(えんじゃく)とされており、約1850年から1870年頃に活動したとされています。制作年は1860年で、紙に…

-

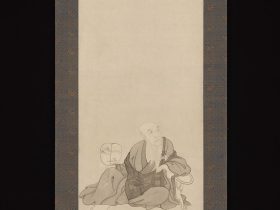

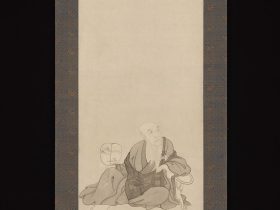

この作品は、日本の江戸時代(1615年から1868年)後半に活躍した円山応挙による「牡丹花肖柏肖像」です。掛け軸で、紙に墨で描かれています。肖像の寸法は縦約75.9センチメートル、横約29.1センチメートルで、装裱を含…

-

「天の鶏形花瓶」は、中国の清代(1644年から1911年)の18世紀から19世紀の作品です。この作品はヒスイ(ネフライト)でできており、高さ13.5センチ、幅17.1センチ、奥行き6.9センチです。ジャンルとしては「ヒ…

-

「水晶天雞尊」は、中国の清代(1644年から1911年)の18世紀から19世紀の作品です。この作品は岩石の水晶でできており、高さ7.6センチ、幅12.1センチ、奥行き6.4センチです。硬石のジャンルに分類されます。

…

-

「景徳鎮窯法華蓮池水禽紋缶」は、中国の明代(1368年から1644年)後期の作品です。

この作品は、浮き彫りの滑らかなものと琺瑯を使った磁器(景徳鎮法華窯)で制作されています。

寸法は高さ18.7センチ、直…

-

「ボウル製造用型」は、中国の北宋時代(960年から1127年)の作品で、11世紀から12世紀のものです。この作品は、掘り出し装飾が施された陶磁器(おそらく瑤州焼)でできています。直径は14センチメートルです。ジャンルと…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント