カテゴリー:07・江戸時代

-

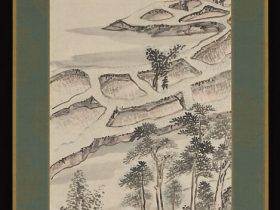

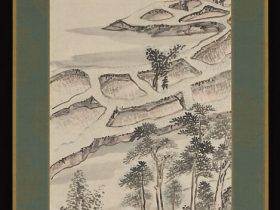

江戸時代の日本、特に18世紀の美術界において、池大雅(いけたいが)は重要な画家で、その代表作の一つに「富嶽図」(ふがくず、またはFugaku zu)があります。この作品は、富士山(富嶽、Fugaku)を描いたもので、日…

-

江戸時代、頼山陽(よりやまよう)は日本の文人・学者であり、彼の代表的な作品の一つに「吉野の桜」があります。この作品は詩と随筆の形式で、吉野の桜の美しさとその景観について語られています。

吉野は日本の奈良県にある地…

-

江戸時代、特に18世紀の日本において、美術はさまざまなスタイルやアーティストによる作品が隆盛を迎え、その中で著名なアーティストの一人が曽我蕭白(Soga Shōhaku)です。曽我蕭白は江戸時代中期から後期にかけて活躍…

-

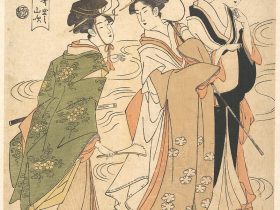

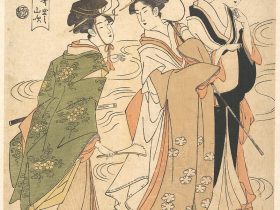

「略六玉川 井出の山吹」は、18世紀末の日本、特に1795年に礫川亭永理(Rekisentei Nagatomo、別名鳥橋斎栄里、Torihashizai Eiri)によって制作された浮世絵の作品です。この作品は、江戸…

-

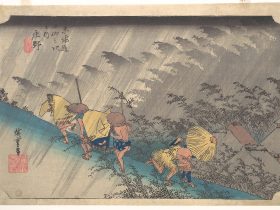

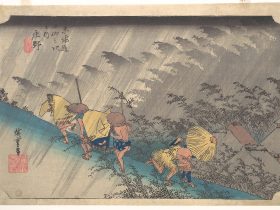

江戸時代の浮世絵師、歌川広重(Utagawa Hiroshige)による「東海道五十三次・庄野 白雨」は、彼の代表作の一つであり、有名な浮世絵シリーズである「東海道五十三次」からの作品です。このシリーズは、日本の東海道…

-

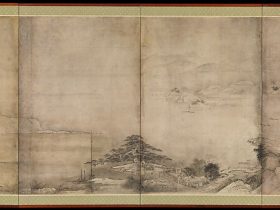

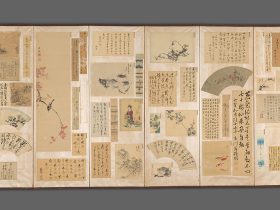

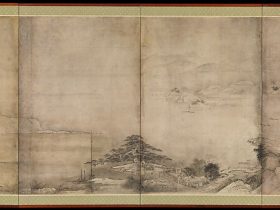

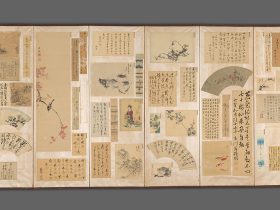

「伊賀上野文人達の貼り混ぜ屏風」(Iga Ueno Bunjin-tachi no Harikomeshi Byōbu)は、江戸時代の日本の絵画作品で、56人の文人や文化人が描かれた折りたたみ式の屏風です。この作品は、…

-

江戸時代における鉦鼓(かねつつみ)は、日本の伝統的な楽器の一つで、主に祭りや催し物、宗教的な儀式、神社仏閣の行事などで使用された楽器です。江戸時代は17世紀から19世紀にかけての時代で、この時期に多くの文化や芸術が発展…

-

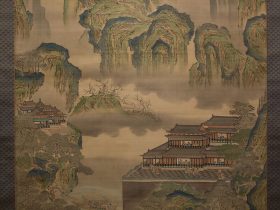

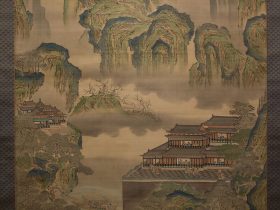

谷文晁(たに ぶんちょう、Tani Bunchō)は、江戸時代の日本の画家で、18世紀後半から19世紀初頭にかけて活躍しました。彼は日本の風景画家として知られ、その作品は日本の伝統的な文化や美学に深く根ざしています。

…

-

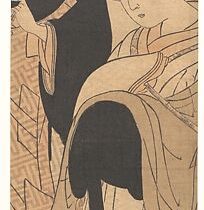

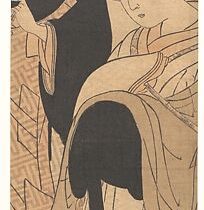

磯田湖龍斎(Isoda Koryūsai、1735年 - 1790年頃)は、江戸時代の日本の浮世絵師で、彼の作品は特に色刷り浮世絵(彩色版画)の分野で知られています。彼は美人画や風俗画など、さまざまなジャンルの浮世絵を…

-

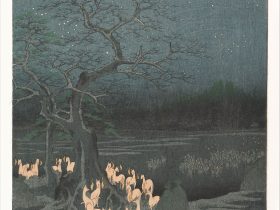

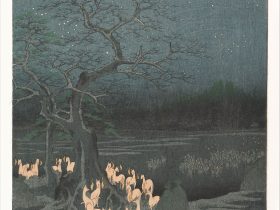

「名所江戸百景 王子装束ゑの木大晦日の狐火」は、日本の浮世絵師である歌川広重(Utagawa Hiroshige)による作品の一部で、江戸時代に制作されました。歌川広重は、日本の浮世絵の巨匠として知られ、特に風景画や木…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント