カテゴリー:速報

-

「三彩陶碗」は、唐代(618年–907年)に制作された作品で、8世紀のものです。中国の文化に根ざしたこの陶器は、成形された装飾と三彩釉(さんさいゆう)を使用しています。

この陶碗の特徴は、その装飾と彩色にあります…

-

「ジャバッシュ家族」は、シャルル・ルブランによる作品で、1660年頃に制作されました。この絵画は、キャンバスに油彩で描かれており、寸法は縦280センチ × 横328センチです。

作品は、ルブランがフランスの宮廷で…

-

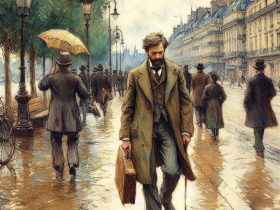

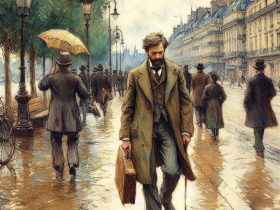

エドガー・ドガ(Edgar Degas)は、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したフランスの画家・彫刻家でした。彼は印象派の中心的なメンバーであり、その作品は印象派の特徴である瞬間の捉え方や光の効果、独自のスタイル…

-

西川祐信(1671年–1750年)による「子猫と遊女」は、おそらく江戸時代(1615年–1868年)の享保時代(1716年–1736年頃)に制作された作品です。この作品は日本の文化における美術の一部であり、遊女と子猫が…

-

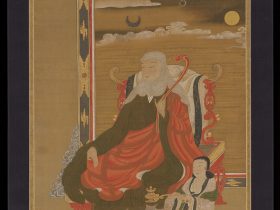

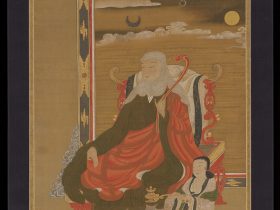

「渡唐天神図」は、江戸時代の画家、長澤蘆雪による作品です。この作品は1787年から1788年に制作されました。

この作品は、紙に墨と色彩を使って描かれた掛け軸です。掛け軸は、幅広い風景や物語を表現するための媒体と…

-

「テトラポッドボウル」は、メソアメリカのグアテマラでマヤ文化によって作られた陶器です。紀元1世紀から4世紀にかけての作品で、マヤ文化の特徴的な作品の一つです。このボウルは、四つの突起(テトラポッドと呼ばれるもの)が器の…

-

「円筒形容器」は、紀元前1世紀から紀元1世紀にかけて、メソアメリカのグアテマラでマヤ文化によって作られた陶器です。この容器は、陶器とスリップ(付着剤)を使用しています。その円筒形の形状は特徴的で、マヤ文化の芸術作品の中…

-

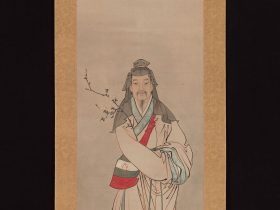

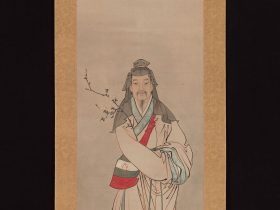

「伝教大師(最澄)像」は、作者不明の作品です。江戸時代初期、18世紀初頭に制作されました。絹にインク、色彩、金を使用した掛軸(掛け軸)として作られています。

この作品は、伝教大師最澄を描いたものです。彼は日本の仏…

-

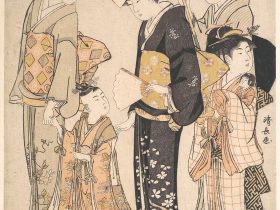

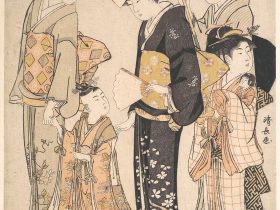

「風俗東之錦 姫君と侍女四人」は、江戸時代(1615年から1868年)の一部である約1784年に、日本の画家鳥居清長(Torii Kiyonaga)によって制作された木版画シリーズです。この特定の作品は、姫君と侍女四人…

-

「石頭像」は、15世紀から16世紀初頭にメキシコのメソアメリカで制作された、アステカ文化の彫刻作品です。これらの彫刻は石で作られており、人間の頭部を表現しています。

これらの彫刻はおそらく神聖な存在や権力者、また…

PAGE NAVI

- «

- 1

- …

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- »

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント