カテゴリー:書画

-

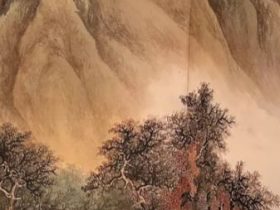

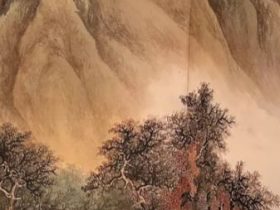

山元春挙による作品「義士隠栖」は、忠臣蔵の赤穂浪士が吉良邸討ち入りの前に隠れ住んだ京都山科の冬景色を題材とした日本画です。この作品は、大正10年(1921年)に制作され、同年のパリ日仏交換展および帝国美術院第4回美術展…

-

小坂芝田(1872年–1917年)による屏風作品「秋爽」は、大正元年(1912年)に制作され、同年の文部省第6回美術展覧会に出品されて二等賞を受賞しました。この作品は現在、皇居三の丸尚蔵館に収蔵されています。「秋爽」は…

-

和田英作(1874年 - 1959年)は、明治から昭和にかけて活躍した日本の画家であり、風景画における特に夕景表現に卓越した技量を持つことで知られています。彼の作品は、自然の美しさを強調し、特に「黄昏」などの夕景を描く…

-

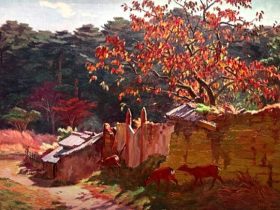

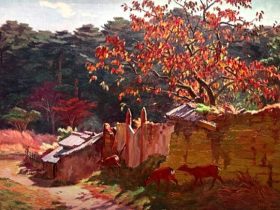

「秋晴」は、加藤静児が昭和17年に描いた風景画で、同年に開催された第5回文部省美術展覧会(新文展)に出品されました。本作は、廃屋の周りで鹿が遊んでいる、のどかな秋の一日を描いています。その風景は、温かな秋の光と静けさに…

-

金山平三(1883年〜1964年)は、近代日本の美術界において非常に重要な存在であり、特に風景画家としての名声を確立しました。「日本の印象派」と呼ばれることが多い彼は、西洋の印象派の影響を受けつつも、日本独自の風景や光…

-

黒田清輝の「日本風俗絵(掃除)」は、彼の画家としての多様な表現手法を示す作品であり、また日本の近代美術の発展における重要な転換点を表現していると言えます。この作品は、黒田が西洋画技法を基盤にしつつ、日本の風俗や日常生活…

-

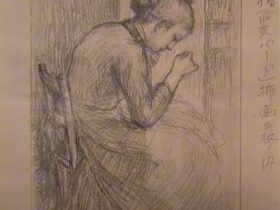

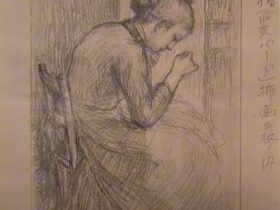

黒田清輝が描いた「ベゴウの娘」は、彼の留学時代における重要な作品の一つです。この作品は、フランス・フォンテーヌブローの森の北にあるブロールという町の宿屋で出会った宿の娘をモデルに描かれています。黒田がこの作品を制作した…

-

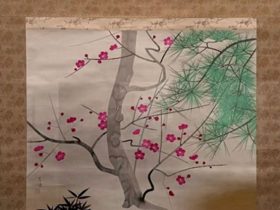

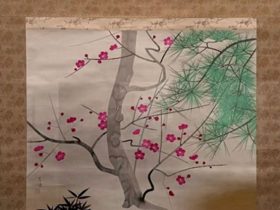

小林古径の「紅梅」(1943年制作、東京国立近代美術館所蔵)は、日本の近代日本画の代表的な作品であり、特にその絵画技法、象徴的な表現、および制作された時代背景において重要な位置を占めています。この作品は、小林古径(こば…

-

小林古径の「馬郎婦」(1943年制作、東京国立近代美術館所蔵)は、日本の近代絵画における重要な作品であり、特に中国の絵画文化や文学に対する深い理解を反映したものとして注目されています。小林古径(こばやし こけい)は、近…

-

「日食」(1925年制作、東京国立近代美術館所蔵)について説明するためには、まず作品そのものの背景と内容、次にそれがどのように中国の詩経や司馬遷の『史記』と関連しているか、そして画家である安田靫彦がどのような技法を使用…

PAGE NAVI

- «

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- …

- 23

- »

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント