カテゴリー:書画

-

【犬追物図屏風】筆者不詳‐東京国立博物館所蔵

犬追物(いぬおいもの)は、江戸時代の武士の修練や遊戯の一環として行われていた弓術の一つであり、その名の通り、弓を使って犬を射る技術を指します。この技術は、実際には武士が騎乗しながら行うもので、弓術の技巧を磨くための訓練… -

【能狂言絵巻(上巻)の内「海士」】筆者不詳‐東京国立博物館所蔵

「能狂言絵巻」は、江戸時代の18世紀に制作された絵巻物で、能と狂言の場面が描かれています。東京国立博物館に所蔵されるこの絵巻は、全3巻から成り、その中でも「海士」のシーンは特に注目に値します。この絵巻の制作については筆… -

【春草図】村越其栄‐東京国立博物館所蔵

「春草図」は、江戸時代の絵師・村越其栄(むらこし そのえい)の代表的な絵画作品の一つとして、絵画のスタイル、技法、そしてその文化的背景において大変重要な位置を占めています。本稿では、その作品の特徴を中心に、其栄の生涯、… -

【吉野山区】狩野永叔〈主信〉‐東京国立博物館所蔵

「吉野山区」(東京国立博物館所蔵)は、江戸時代の絵師、狩野永叔(主信)によって描かれた山水画の名作です。この作品は、春の桜の満開を描いた吉野山の情景を美しく表現しており、その精緻な描写や、自然の美しさに対する深い理解が… -

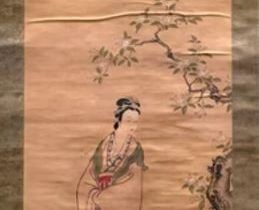

【唐美人図】狩野常信‐東京国立博物館所蔵

「唐美人図」は、江戸時代初期の絵師、狩野常信による名作であり、その優雅で繊細な画風が非常に高く評価されています。この作品は、中国の古典文学や歴史に基づく美人画の一例であり、その主題や技法、そして狩野常信がどのようにして… -

【漢武帝・西王母・長伯房図】狩野探幽‐東京国立博物館所蔵

「漢武帝・西王母・長伯房図」は、江戸時代の絵師・狩野探幽によって描かれたもので、特にその優美な画風と、歴史的・神話的な題材が見事に融合している点で高く評価されています。 狩野探幽(1602年–1674年)は、江戸… -

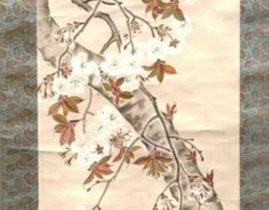

【桜花図】広瀬花隠‐東京国立博物館所蔵

「桜花図」は、江戸時代の絵師である広瀬花隠によって描かれた作品であり、江戸時代の桜の美しさを捉えた名作です。この絵は絹本に着色されており、東京国立博物館に所蔵されています。桜は日本文化において非常に重要な花であり、毎年… -

【桜花軍鶏図】宋紫石‐東京国立博物館所蔵

「桜花軍鶏図」(宋紫石、江戸時代・18世紀、紙本淡彩)は、江戸時代における絵画の中でも非常にユニークかつ写実的な作風を示す一作として評価されています。この絵画は、実にリアルな桜の花と軍鶏(シャモ)の家族を描いたもので、… -

【加賀地方花鳥図刺繍壁掛】図案玉井敬泉-皇居三の丸尚蔵館所蔵

「加賀地方花鳥図刺繍壁掛」は、昭和3年(1928年)に制作され、皇居三の丸尚蔵館に所蔵されている貴重な美術品です。この壁掛けは、金沢市が昭和3年の大礼(即位礼)に際して献上したもので、玉井敬泉(1889年~1960年)… -

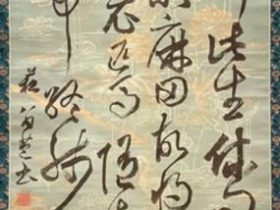

【七言古詩】貫名海屋(菘翁)-皇居三の丸尚蔵館所蔵

「七言古詩(貫名海屋)」は、江戸時代後期の儒学者であり、書家でもあった貫名海屋(菘翁、1778〜1863)による作品です。この作品は、中国の詩人である杜甫の詩を題材にしており、江戸時代の日本における書道と詩の融合を示す…

最近のコメント