喬 子一覧

-

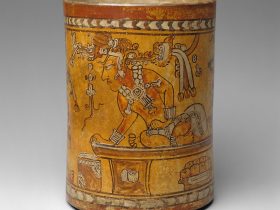

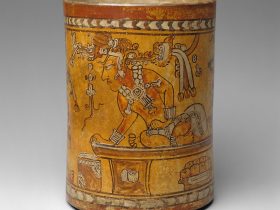

「王座刻紋容器」は、7世紀後半から8世紀にかけて作られた古代マヤ文化の陶器です。この容器は、ギルテマラのメソアメリカ地域で生まれました。マヤ文化の芸術の一部として、この容器は陶器と顔料で作られています。

この容器…

-

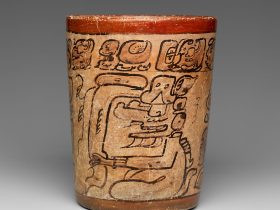

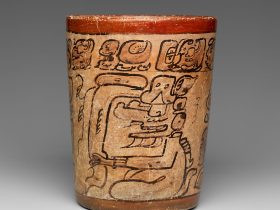

「円筒形容器」は、メソアメリカのグアテマラまたはメキシコに位置するマヤ文化の作品です。7世紀から8世紀に作られたこの容器は、陶器にスリップ(陶器の表面を滑らかにするための液状の粘土)や顔料を使用して装飾されています。

…

-

「こけし乗馬少年枕」は、12世紀から13世紀にかけての金朝時代に作られた作品です。中国の磁州窯(ししゅうよう)で作られた、白色の滑薬の下に茶色や黒の顔料を使って描かれた焼き物です。

この枕には、馬にまたがる少年の…

-

「龍波模様皿」は、中国の青銅器を模した18世紀前半の作品です。この皿は清代(1644年から1911年)の景徳鎮焼で作られた透明釉薬の上に色絵と金彩が施された磁器です。

この皿には、龍と波の模様が描かれています。龍…

-

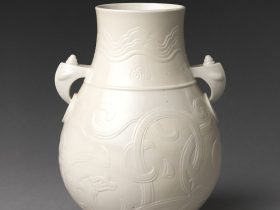

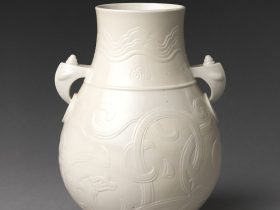

「古代青銅器形陶磁花瓶」は、中国の青銅器を模した18世紀の作品です。この花瓶は清朝の乾隆時代(1736年から1795年)に製作されたもので、柔らかな質感の磁器(景徳鎮焼)で作られています。

この花瓶は、青銅器の形…

-

「木に鴉図」は、明治時代に活躍した日本の画家、河鍋暁斎(かわなべきょうさい)による作品です。この作品は絹に墨と色彩を用いて描かれたアルバムの一枚です。

この絵画では、木々が描かれた背景に、鴉(からす)が姿を現して…

-

「雪松に鶴」は、江戸時代後期に活躍した葛飾北斎による木版画の一つです。この作品は、日本の伝統的な木版画技法を使用し、紙に墨と色彩を使って制作されました。

この作品では、雪に覆われた松の木が描かれ、その枝には鶴が舞…

-

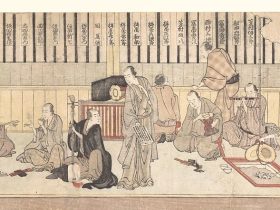

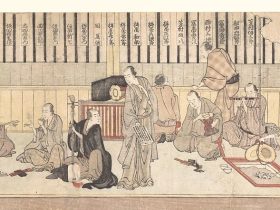

浮世絵師の葛飾北斎による「舞台袖部屋」は、江戸時代に制作された木版画です。この作品は、日本の伝統的な浮世絵の技法を用いて制作され、絵の具やインクを紙に使っています。

舞台袖部屋とは、劇場や演劇の舞台に隣接する部屋…

-

「陶造」とは、江戸時代の日本で活躍した陶芸家である永楽保全(えいらくほうぜん)によって描かれた作品です。永楽保全は、陶芸家として知られる永楽宗機(えいらくそうき)の息子であり、自身も優れた陶芸家として名を馳せました。

…

-

「納涼美人図」は、江戸時代の日本で制作された浮世絵の一つです。この作品は歌川豊広という浮世絵師によって制作されました。彼は江戸時代後期の画家であり、その作品は美しい女性や風景を描いたことで知られています。

「納涼…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント