喬 子一覧

-

「紅蜀葵に燕と川蝉図」は、日本の江戸時代(1615年–1868年)の浮世絵師、歌川広重(うたがわひろしげ)による作品です。制作年はおおよそ1838年と考えられています。この作品は木版画で制作されています。

寸法は…

-

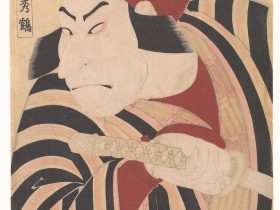

「大主乞恋初音」の舞台で変装した中村仲蔵二世を描いた「仲村仲蔵二世扮する是高法親王」は、日本の江戸時代(1615年–1868年)の浮世絵の傑作です。この作品は、東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)によるもので、制作年は…

-

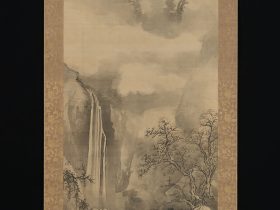

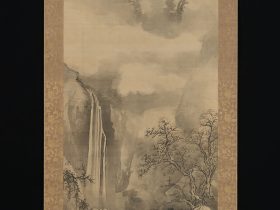

「Landscape with Waterfall(滝と風景)」は、日本の江戸時代(1615年から1868年)の画家、谷文晁(たに ぶんちょう)による作品で、制作年は1828年です。この作品は、絹に墨を用いた掛け軸であ…

-

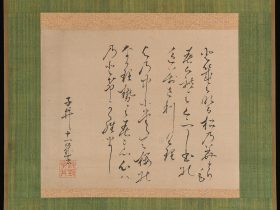

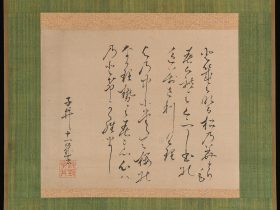

「古今和歌集(Kokin Wakashū)からの二つの詩」は、日本の江戸時代(1615年から1868年)の画家、池大雅(いけ たいが)による作品です。制作年は1734年で、この作品は紙に墨で描かれた掛け軸であり、日本の…

-

「掐絲琺瑯纏枝蓮紋菱花口碟」は、中国の明代(1368年から1644年)初期に制作された美しい工芸品で、掐絲琺瑯技法を用いて製作されました。この作品は直径6インチ(15.2センチ)、高さ1インチ(2.5センチ)です。

…

-

「青銅觥」は、中国の早期西周時代(紀元前1046年から紀元前771年)に制作された銅製の器であり、紀元前10世紀半ばの作品です。この文化的な貴重な作品は、中国の青銅器の伝統における重要な一環をなしています。

高さ…

-

「彩繪陶侍俑」は、中国の唐代(618年から907年)に制作された素晴らしい陶磁器であり、7世紀に遡ります。この作品は、土器に彩色が施されています。

彫刻された陶侍俑は、高さ20 1/16インチ(51センチ)で、ベ…

-

「嵌松石金髮飾」は、唐代(618年から907年)に中国で制作された貴重な工芸品であり、その美しさと独自のデザインが特筆されます。この金髮飾りは、金で作られ、ターコイズで埋め込まれた装飾が施されています。

制作年代…

-

「琥珀色透明玻璃瓶」は、中国の清代(1644年から1911年)に制作されたガラス製の瓶であり、具体的には18世紀に遡ります。この作品は、その琥珀色で透明なガラスと洗練された形状によって、清代の玻璃工芸の優れた例と見なさ…

-

「宝石紅透明玻璃瓜稜水盂」は、中国の清代(1644年から1911年)にあたり、具体的には乾隆帝の統治期間(1736年から1795年)に制作された玻璃製の容器です。この作品は、その透明で寶石紅(宝石紅、透明な紅色)の美し…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント