喬 子一覧

-

「キャビネット」は江戸時代(1615年-1868年)の日本の作家、源右衛門(Genemon)による作品です。制作年は1850年とされています。この作品は、肥前焼(Hizen ware)のうち九谷焼(Kutani war…

-

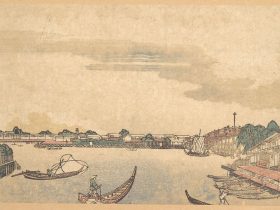

「両国」は、日本の浮世絵師である渓斎英泉(Keisai Eisen)によって描かれた作品で、制作年はおおよそ1845年頃とされています。この作品は江戸時代(1615年-1868年)に制作され、木版画の技法が用いられてい…

-

「漆金箔トレイ」は、日本の画家・工芸家である柴田是真(Shibata Zeshin)によって製作された作品で、19世紀に制作されました。

この漆金箔トレイは、漆と金箔を使用した伝統的な日本の工芸品であり、精巧な技…

-

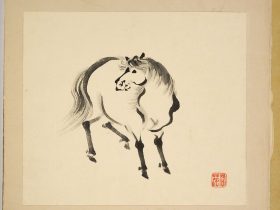

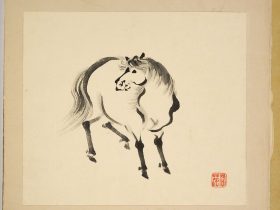

「馬挿絵入りの本」は、日本の江戸時代(1615年–1868年)に活動した鶴沢探策(Tsurusawa Tansaku)によって制作された作品です。この作品は18世紀に制作されました。

作品のジャンルを示す「馬挿絵…

-

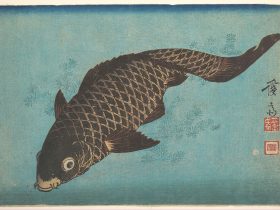

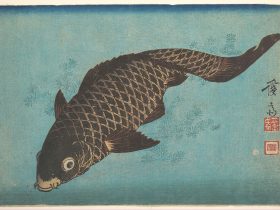

「鯉」は、日本の江戸時代(1615年–1868年)に活動した浮世絵師、渓斎英泉(Keisai Eisen)によって制作された木版画です。この作品は、1842年頃に制作されました。

浮世絵は、日本の伝統的な版画技術…

-

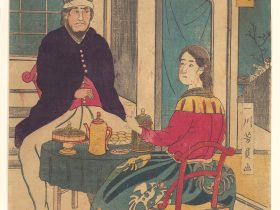

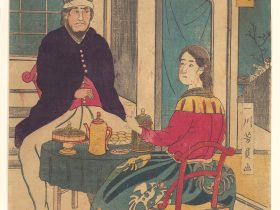

「亜墨利加人」は、浮世絵師歌川芳員(Utagawa Yoshikazu、活動時期約1850年–1870年)によって1862年に制作された作品です。この作品は木版画であり、紙に墨と色彩を使用しています。寸法は縦36.8セ…

-

「漆ボックス」は、日本の美術家である柴田是真(Shibata Zeshin、1807年–1891年)によって19世紀に制作された作品です。このボックスは、日本の文化に根ざしたラッカー工芸品であり、その美しさと精巧な技術…

-

この作品は、喜多川歌麿による「釣り」を描いた木版画で、制作年は18世紀後半と考えられています。喜多川歌麿は、江戸時代中期から後期にかけて活躍した浮世絵師で、特に美人画で知られています。

木版画は、和紙に墨と色彩を…

-

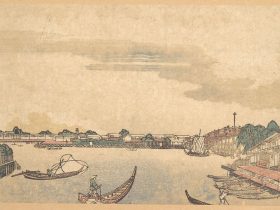

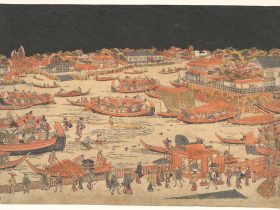

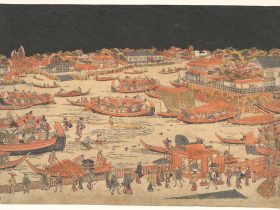

この作品は、日本の浮世絵師である歌川豊春による「川開き」を描いたもので、制作年はおおよそ1805年と推定されています。歌川豊春は江戸時代中期から後期にかけて活躍した浮世絵の巨匠で、特に風景や都市の日常生活を描いた作品で…

-

この作品は、江戸時代の日本(1615年から1868年)に活動した画家、斎藤玄就による「宇治製茶之図」です。制作は1803年になります。

絵巻物は32枚のシートからなり、折本(折り本)として再構成されました。折本の…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント