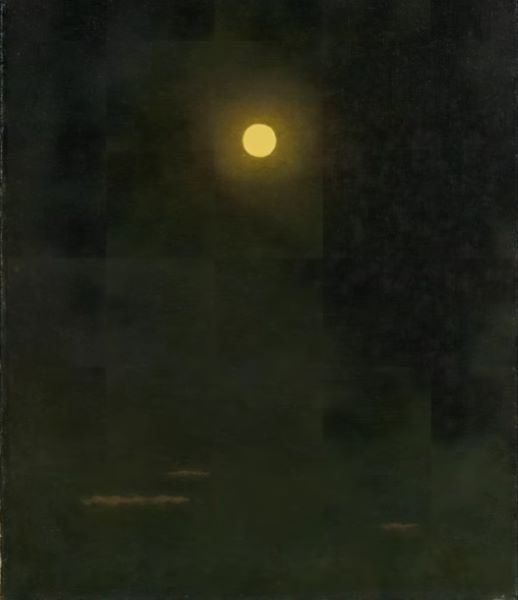

【月】髙島野十郎ー福岡県立美術館

沈黙の光を仰ぐ

髙島野十郎《月》(1962)が映し出す、孤独と永遠のあわい

髙島野十郎は、近代日本美術のなかでひときわ異彩を放つ存在である。画壇や流行に背を向け、名声や市場の評価を求めず、ただ「光」を描くために生きた画家。その徹底した孤独と信念は、芸術家というより求道者に近い。《月》(1962年)は、彼の晩年における光の探究の結晶であり、野十郎芸術の核心を最も純粋な形で体現する作品である。

画面には、ほとんど何も描かれていない。黒に近い藍の空、その中央に静かに浮かぶ満月。単純な構図でありながら、見る者はすぐにその単純さの奥に潜む張りつめた緊張に気づく。闇は一色ではなく、深く重ねられた層のように奥行きをもち、光を吸い込みながらもどこか内側で微かに震えている。その暗黒を背景に、月はわずかに滲むような光を放ち、静謐の中で呼吸しているようだ。

野十郎がこの絵を描いた1962年、日本は高度経済成長のただなかにあった。都市は拡張し、ネオンと電灯が夜を照らし、人工の光が人々の生活を支配していた。だがその明るさの背後には、急速な近代化がもたらした精神的空洞もまた広がっていた。そうした時代にあって、野十郎が描いたのは人工の光ではなく、太古より人類が見上げてきた月光であった。静けさと永遠性を湛えたその光は、喧噪の時代に対する逆照射のように、私たちを原初の感覚へと導く。

《月》の描写は、写実を超えている。白い円ではなく、中心には青白い冷たさがあり、外縁に向かって黄や灰のかすかな濁りが差し込む。周囲には淡い暈が広がり、光が空気ににじみ出る。その微妙なグラデーションが、月という天体を「観察された対象」から「存在の象徴」へと昇華させる。野十郎の月は、単に目に見えるものではなく、見るという行為そのものを映す鏡である。

古来、月は東西を問わず多様な象徴を担ってきた。西洋では変化や神秘、女性性の象徴として描かれ、日本では「無常」「幽玄」「寂寥」といった情緒と結びついてきた。だが、野十郎の《月》はそうした文化的象徴を超越している。そこにあるのは感傷ではなく、言葉を超えた沈黙の光である。月はもはや詩的主題ではなく、「存在の証」として静かにそこに在る。

野十郎が生涯追い求めたテーマは「光」だった。蝋燭、炎、太陽、星、そして月。これらは単なる自然現象ではなく、光の多様な位相を示す段階でもあった。蝋燭は人間の営みに寄り添う有限の光、太陽は生命の源たる絶対的光、星は無数の永遠、そして月はその中間に立つ。やわらかな輝きをもって人間の心に届きながら、時間の循環に従って満ち欠けする――有限と永遠の境界に立つ光。それが彼の描いた「月」だった。

技法的にも《月》は特異である。野十郎はパレット上で色を混ぜず、幾層にも絵具を重ねて深みを生み出す。黒は単なる暗さではなく、内側にわずかな光を孕む色として構築されている。筆跡はほとんど感じられず、しかし近づいてみると微細な震えが見える。その震えが月光の揺らぎとなり、画面全体に呼吸を与えている。彼の描く闇は沈黙の質量をもち、光はその沈黙の中で生まれる。まさに「見る」という行為の純粋化がそこにある。

この月は、野十郎自身の姿でもある。画壇との関わりを拒み、田園に独居し、晴耕雨描の生活を送った彼にとって、夜空の月は孤独の友であり、自己を照らす唯一の光だった。満ち欠けを繰り返しながらも常に空にある月は、孤独を超えて普遍に至る象徴であり、彼が生きた証そのものでもある。

西洋における月の表現――たとえばゴッホの《星月夜》が激情を、ルオーの宗教画が信仰の象徴を描いたのに対し、野十郎の月は沈黙のうちに在る。そこには爆発も救済もない。あるのは、ただ「在る」ということの静かな真実だけである。その沈黙の深さが、彼の芸術を他の誰とも異なるものにしている。

現代の私たちは、人工の光に囲まれた生活の中で、夜空を見上げることを忘れつつある。だが《月》の前に立つとき、私たちはふと、その失われた静寂を思い出す。月光の冷たさは、むしろ温かい。沈黙の闇は、むしろ豊かだ。そこには、人間の意識を超えて存在する「時間の呼吸」が感じられる。野十郎の月は、見る者に「沈黙の中で生きること」の意味を問いかける。

《月》は、風景ではなく、祈りである。存在の根源を照らすための一条の光である。野十郎は、描くことで生き、光を見ることで自らを確かめた。孤独の果てに見出した光は、今も静かに我々の心を照らし続ける。漆黒の闇に浮かぶその円は、時代を超えて、「見るとは何か」「生きるとは何か」を問いかける永遠の鏡なのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

東京国立近代美術館1-コピー-2-コピー-150x112.jpg)

この記事へのコメントはありません。