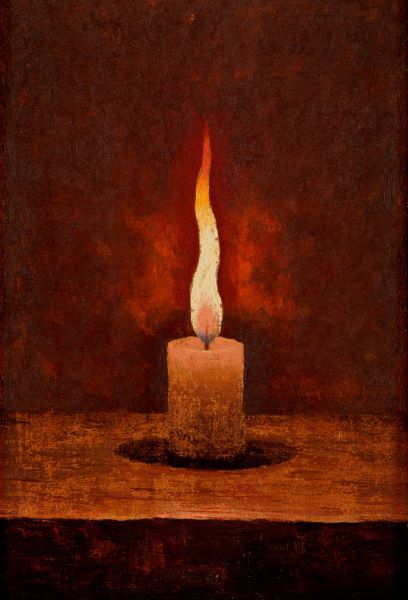

【蝋燭】髙島野十郎ー福岡県立美術館所蔵

「光の沈黙――髙島野十郎《蝋燭》にみる精神の原風景」

孤高の画家が描いた“燃える静寂”――光と闇のはざまに宿る魂のかたち

暗闇の中に、一本の蝋燭が立つ。そこに描かれているのは、単なる静物ではない。むしろ、見る者を沈黙へと導く、光の精神そのものである。髙島野十郎の《蝋燭》は、20世紀初頭の日本美術においてきわめて特異な位置を占める作品であり、同時に彼自身の芸術観と生き方を象徴する“精神の肖像”でもある。本稿では、大正期に描かれた現存最古の《蝋燭》を中心に、その象徴性と美学、さらには現代的意義を探ってみたい。

■ 光と闇――存在の根源を描く構図

野十郎の《蝋燭》において、まず注目すべきはその極端な単純さである。画面中央に立つ一本の蝋燭、そして周囲を覆う深い闇。背景や空間の手がかりは何ひとつ与えられず、そこにあるのは光と闇の対立、あるいは共存のみである。この構図こそ、野十郎の芸術哲学の核心をなすものだ。

光は闇を際立たせ、闇は光に意味を与える。彼にとって世界は無数の形象によってではなく、根源的な二項のせめぎ合いによって成り立っていた。炎は生の象徴であり、闇は死や虚無を思わせる。だがそれらは決して敵対せず、互いに依存し、共鳴する関係にある。この緊張の均衡こそが、《蝋燭》に観者を惹きつけてやまない“沈黙のドラマ”を生み出している。

■ 炎のうねり――生命のリズムとしての光

今回取り上げる大正期の《蝋燭》は、野十郎がこのモチーフに初めて取り組んだ時期の作品である。炎の描写に注目すると、単なる写実の枠を超えた力強い動勢が見て取れる。炎は絶えず揺れ、うねり、上昇する。そのリズムはまるで生命の呼吸のようであり、画家の精神がそこに投影されているかのようだ。

炎の周囲には、陽炎のようなゆらめきが描かれている。これは単なる熱気の表現にとどまらず、画面全体を包み込む“振動”としての光の可視化である。後年の《蝋燭》では炎の形がより静謐に、垂直に整えられていくが、この初期作にはむしろ若き野十郎の激情と、光そのものへの探求心がうねりとして刻まれている。

■ 蝋燭の象徴――宗教性と精神の比喩

蝋燭は古来より祈りと儀式の象徴であり、キリスト教・仏教を問わず霊性を示すモチーフとして用いられてきた。野十郎にとって、蝋燭は単なる日用品ではない。彼がそれを画面中央に据え、周囲を闇で包み込むとき、それは「光そのもの」としての象徴的存在となる。

彼の兄は禅僧であり、野十郎自身も禅の思想に深く親しんでいたとされる。蝋燭の炎は、仏教的には「無常」の象徴であり、同時に悟りへの光でもある。西洋的な宗教画の象徴性と東洋的な瞑想の静謐が、この一本の炎の中で出会う。だからこそ、観者はこの絵の前で祈るように立ち止まり、沈黙のうちに光を見つめるのだ。

■ 孤高の芸術家――“生き方”としての絵画

髙島野十郎は、東京美術学校(現・東京藝術大学)を卒業後、画壇の華やかな世界から距離を置き、農村で自給自足の生活を送りながら創作を続けた。その姿勢はまるで修行僧のようであり、名声を求めず、ただ内なる真実を描くことに専心した。

そのような生き方は、まさに《蝋燭》に象徴される。小さな炎が、広大な闇を前にしても揺らめきながら消えずに燃え続けるように、野十郎の芸術もまた、孤独と沈黙の中で確かな光を放ち続けた。一本の蝋燭は、孤高の芸術家自身の存在比喩であり、「精神の肖像画」なのだ。

■ 同時代との対照――外的光と内的光

大正期の日本美術では、印象派や後期印象派の影響を受け、光の表現が盛んに試みられていた。だが、それは多くの場合、外界の光、つまり風景や都市の照明を描くものであった。対照的に、野十郎の光は“内的光”である。彼が描く炎は、心の深部から立ち上がる精神の光であり、視覚よりもむしろ“感得される光”なのだ。

西洋ではゴッホが星の輝きに魂の動きを託し、ムンクが炎のような色面で不安を描いた。しかし野十郎のアプローチは、これらと異なり、一本の蝋燭という極限まで削ぎ落とされた象徴に、すべてを凝縮する。そこには、日本的宗教観の静けさと、西洋的表現主義の情念が交錯する独自の表現がある。

■ 現代への問い――光の意味を取り戻す

現代はあらゆる場所が光で満ちている。人工照明、スクリーンの輝き、情報の閃光。しかしその光の洪水の中で、私たちは本当の「光」を見失いつつあるのかもしれない。だからこそ、髙島野十郎の《蝋燭》は、今あらためて強い訴えを放つ。

暗闇の中に灯る一本の炎。それは孤独に抗い、静かに生きる人間の姿そのものである。野十郎が生涯をかけて描いた蝋燭は、「見える光」ではなく「感じる光」を描く試みであり、そこには現代人が忘れかけた“沈黙の精神”が宿っている。

■ 結び――燃える沈黙の中で

大正期に描かれたこの《蝋燭》は、髙島野十郎の芸術の原点であり、同時にその全貌を予示する作品である。炎のうねり、陽炎の揺らぎ、光と闇のせめぎ合い――すべてが青年期の野十郎の精神的格闘を物語る。

それは単なる静物画ではない。宗教的象徴としての炎、孤高の芸術家の自己像、そして光と闇の哲学。そのすべてが一本の蝋燭に凝縮されている。野十郎は技巧や流行に背を向け、絵画を“精神の修行”とした。その信念は、今もなお沈黙の光として燃え続けている。

一本の蝋燭は小さい。しかし、その炎は闇を押しのけ、永遠に燃え続ける。そこにあるのは、時代を超えて人間の精神を照らす“燃える静寂”である。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。