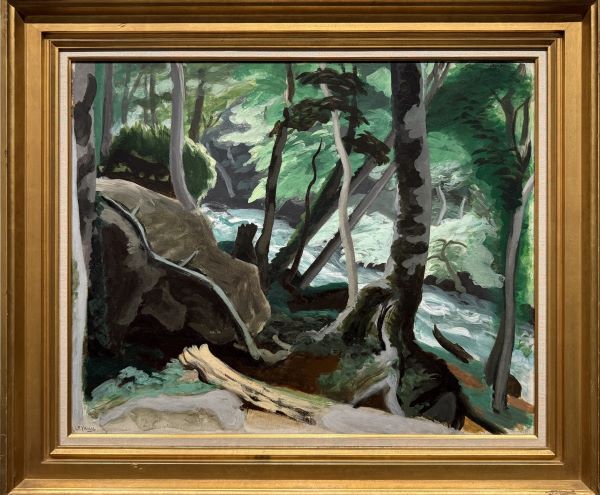

【奥入瀬の溪流】安井曽太郎ー東京国立近代美術館所蔵

静謐なる構築──安井曽太郎《奥入瀬の溪流》にみる光と空間の秩序

1930年代日本洋画における風景の再構築と国家的自然観の交錯

1930年代、日本の洋画界はある転換点を迎えていた。都市的モチーフと西洋的洗練に傾いた大正期の空気が一段落し、画家たちはあらためて「日本の風景」へと眼を向けはじめる。安井曽太郎の《奥入瀬の溪流》(1933年)は、その潮流の只中にあって、単なる写生を超えた構築的風景画として位置づけられる。本作は、画家が1932年に国立公園協会の招きで十和田湖・奥入瀬渓流を訪れた経験に基づき、翌年に制作された油彩画である。彼が目にしたのは、近代国家が「国立公園制度」を通じて風景を制度化しようとする時代の只中にあった自然であった。

安井が語った「かなり自分のそばから景色がはじまっているので、前景、中景、後景の変化に苦心しました」という言葉は、奥入瀬渓流という空間的特性を的確に示している。谷間を流れる渓流は視野を遮り、遠景を欠いた密度の高い風景である。そこにおいて画家は、伝統的な線遠近法による「奥行きの導入」を拒み、むしろ近接する自然を構造的に編み上げる道を選んだ。彼の画面では、前景の水面が明るく輝き、中景の木立が暗くせり出し、奥景には再び光が差す。明度のリズム――「明—暗—明」の交替が、空間を造形的に組み立てる。この明暗の呼吸こそ、安井が見出した新しい「奥行き」のかたちである。

本作の特徴は、風景の描写を写実と装飾の中間に留めた点にもある。安井の色彩は決して派手ではない。水面の白や淡緑、樹木の深い緑から黒に近い陰影まで、限られた色相が整然と配置されている。その配置は単なる自然の再現ではなく、画面構成の骨格を支える構造体として機能する。とりわけ中景の暗い帯は、単なる影ではなく、画面全体を締める柱のような役割を果たしている。筆触もまた、細密な描線よりも面の処理を重視し、光を受ける水面や岩肌を確信に満ちたタッチで捉える。これはフランス留学時代に学んだセザンヌ的構築感覚、そしてフォーヴィスムの色面意識の延長線上にある。

安井の《奥入瀬の溪流》は、光の扱いにおいても独自の時間性を孕んでいる。前景の水面を照らす光は高い位置からの直射であり、奥景の明るさはやや柔らかく、間接光のように画面に回り込む。この二重の光は、単一の時刻の再現ではなく、渓谷を歩くうちに変化していく光の記憶を重ね合わせたものだろう。すなわちこの画面には、時間の流れが静かに封じ込められている。現場でのスケッチをもとに、アトリエで再構成された光の秩序――それが安井の「構築的写実」の核心である。

当時の日本では、1934年に国内初の国立公園が誕生し、1936年には十和田湖もその指定を受ける。風景が国家的資源として整備されるなかで、画家たちの作品はしばしば「美の広報」としての役割を担った。安井の《奥入瀬の溪流》も、個人的な制作でありながら、国家的自然観の視覚的アーカイブとして機能している。都市の鑑賞者に「日本の美」を提示するその構図は、芸術と政策、個人と国家の接点を示すものでもある。

一方で、この絵画は「観光絵画」的な明朗さや壮大さとは無縁である。むしろ画面には、渓流に包まれるような閉鎖感、空間の圧縮、静かな緊張が漂う。遠近法を抑制した平板な構成は、風景を「見る」ものではなく「包まれる」ものとして提示する。観る者は画面の奥へと吸い込まれるのではなく、画面そのもののリズムの中に沈み込む感覚を覚える。これこそ、油彩の物質感がもたらす没入の美学であり、安井が《奥入瀬の溪流》で試みた空間体験の翻訳である。

また、この作品は安井の人物画とも密接に関わる。人物画において彼が追求した色面の構築、形態の単純化、質量感のある面処理は、風景画においても同様の構造原理として機能している。渓流の水面は人物の衣のひだのように、木立の垂直線は立つ人間の姿勢のように扱われ、自然の形象は人間的秩序の中に再構築されている。したがって、《奥入瀬の溪流》は安井の造形哲学が風景という題材を通して展開された一章であり、人物と風景、自然と構築の間に横たわる連続性を証する作品でもある。

1930年代の日本洋画は、具象表現の中に構築的純度を追求する方向へと向かっていた。安井はその代表的存在として、自然の再現を超えて「絵画としての自然」を創造した。彼の《奥入瀬の溪流》は、単なる風景画ではなく、光と空間を秩序化する知的営為である。そこには、自然への敬意とともに、画家自身の造形理性が静かに脈打っている。

静謐の中に潜むこの構築の意志――それが、安井曽太郎という画家の本質をもっとも端的に示すものであろう。《奥入瀬の溪流》は、自然と絵画、国家と個人、写実と構築、そのすべての交点に立つ静かな挑戦の記録である。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。