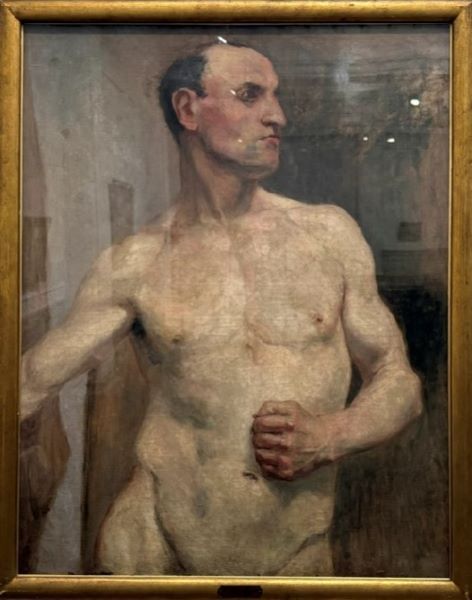

【ら体·男(半身)】黒田清輝‐黒田記念館所蔵

黒田清輝《裸体・男(半身)》をめぐって

近代日本が人体と向き合った瞬間

黒田清輝の《裸体・男(半身)》(1889年)は、日本近代洋画の成立過程を考えるうえで、きわめて本質的な意味をもつ作品である。それは完成度の高さや表現の斬新さのみならず、「人体を描く」という行為そのものが、日本の美術においていかなる転換をもたらしたかを、静かに、しかし確固として示しているからである。

本作が描かれた1889年、黒田はフランス留学の途上にあり、パリのアカデミズム美術の只中で学んでいた。彼が身を置いた環境は、写実性と理論性を重んじる教育体系が整備され、人体は芸術の根幹として徹底的に研究される対象であった。黒田はラファエル・コランの指導のもと、デッサン、油彩、色彩理論に加え、人体解剖学にまで踏み込み、視覚表現の基礎を身体の内部構造から捉え直していく。

《裸体・男(半身)》は、そうした修学の成果が最も率直なかたちで表れた作品である。画面に描かれる男性は、上半身をあらわにし、やや身体をひねりながら左腕に力を込めている。その姿勢は静止していながらも、次の動作を予感させる緊張をはらみ、肉体が単なる形態ではなく、力と意志の媒体として捉えられていることを示す。

筋肉の描写は正確でありながら、冷徹な解剖図には陥らない。胸部から肩、上腕へと連なる筋肉の隆起は、光の方向に応じて微妙な明暗を帯び、皮膚の下に潜む構造を想起させる。黒田はここで、見えるものを忠実に写すだけでなく、「理解された身体」を描こうとしている。その態度は、彼が医学講義にまで足を運び、人体を立体的に把握しようとした姿勢と深く結びついている。

特に印象的なのは、モデルの表情である。食いしばるような口元、正面を射抜くような視線には、肉体的緊張と精神的集中が同時に表されている。これは単なるポーズの再現ではなく、内面を伴った存在として人体を捉えようとする黒田の志向を如実に物語る。ラファエル・コランが重視した「精神と肉体の調和」という理念は、ここで単なる理論を超え、具体的な造形として結実している。

この作品が持つ意義は、日本における裸体画受容の文脈を抜きにしては語れない。帰国後、黒田は裸体画を日本の美術界に本格的に導入するが、それは技法の輸入ではなく、「人体を美として捉える視点」の移植であった。しかし、当時の日本社会において裸体は依然として道徳や風俗と結びつけて理解されることが多く、彼の試みはしばしば強い反発を招いた。

その意味で、《裸体・男(半身)》は、日本で顕在化する裸体画論争の前史として読むことができる。男性裸体という比較的受容されやすい主題を通じて、黒田はまず「人体を学ぶことの正当性」を自身の内に確立し、それを後年の教育活動へとつなげていったのである。

1896年、東京美術学校に迎えられた黒田は、西洋式の人体デッサンと油彩教育を制度として根付かせることに尽力した。その教育の背後には、《裸体・男(半身)》に結晶した観察力と信念があった。人体を正確に、かつ尊厳をもって描くこと。それは黒田にとって、美術が学問であり、人間理解の方法であることを意味していた。

本作は規模の小さな油彩であり、展示空間においても控えめな存在である。しかし、その静かな画面には、近代日本が初めて本格的に人体と向き合った瞬間の緊張が凝縮されている。技術の習得、文化の差異、社会的抵抗、それらすべてを引き受けながら、黒田はなお描くことを選んだ。その決意の痕跡が、この半身像には確かに刻まれている。

《裸体・男(半身)》は、若き黒田清輝の習作であると同時に、日本美術が新たな地平へ踏み出すための礎石であった。そこに描かれた肉体は、単なるモデルではない。学ぶ者としての画家自身の姿であり、近代という時代が要請した新しい「見ること」の象徴なのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。