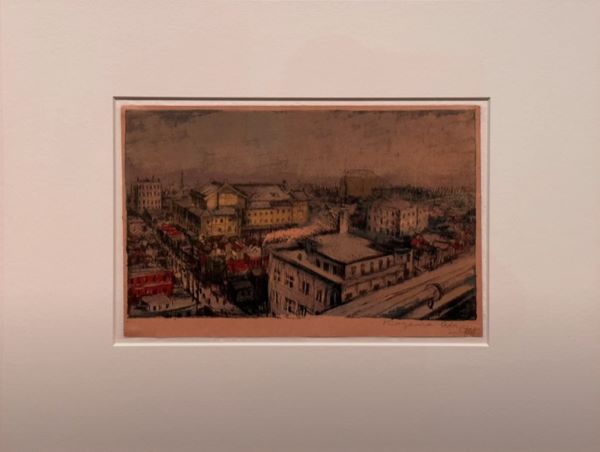

『画集銀座 第一輯』より「銀座松屋より歌舞伎座(遠望)」は、織田一磨によって1928年に制作された版画リトグラフ作品で、東京国立近代美術館に所蔵されています。この作品は、1920年代後半、震災から復興しつつあった東京の風景を精緻に捉えたものです。特に、銀座の街並みと、その中に位置する「松屋」百貨店の屋上から遠望される「歌舞伎座」の姿が描かれています。織田一磨は、関東大震災を直接経験していないものの、その後の東京の復興過程に深い関心を抱き、都市の変貌を作品に反映させました。この絵は、彼が1920年代末に発表した「画集銀座」シリーズの一部として、震災後の復興と、都市景観の変化をテーマにしたものです。では、この作品の特徴を、技法、内容、背景などを踏まえて詳細に説明します。

織田一磨は、日本の画家・版画家で、特に都市風景の版画で知られています。彼は、明治から昭和初期の東京を見つめ、その変化を作品に取り入れました。織田は1900年代初頭にフランスで学び、印象派や浮世絵に影響を受けつつ、日本の風景や都市を独自の視点で描いたことで評価されています。

1922年から1925年にかけて、織田は一時東京を離れ、東南アジアなどを旅していました。この期間中、彼は関東大震災(1923年)の直接の経験を持っていませんでした。しかし、震災後に東京に戻ると、街の復興と変化に強く影響を受けました。彼は、復興した東京、特に銀座や新宿といった都市の景観を題材にした作品を数多く発表します。それらは、都市が新たに生まれ変わる過程を描き出し、変わりゆく都市のダイナミズムを繊細かつ鋭く捉えています。

「画集銀座」や「画集新宿」は、彼がその復興と変貌を記録した代表的な作品集であり、当時の東京の都市景観をリアルに表現しています。これらの作品は、単なる風景画にとどまらず、都市が抱える歴史的背景や社会的な変化を視覚的に表現し、当時の時代の精神を反映させています。

この作品は、銀座の松屋百貨店の屋上から見える歌舞伎座を描いています。松屋は1925年に開店し、その屋上からは当時の銀座の風景を一望することができました。絵の中で描かれている歌舞伎座は、1924年に竣工した第3期歌舞伎座であり、その特徴的な瓦屋根が描写されています。この歌舞伎座は、震災後に再建された重要な建物であり、戦後までその姿を維持しました。現在の歌舞伎座は第5期のものですが、織田が描いた時点では、第3期の建物が銀座のシンボルの一つとして存在していました。

作品には、歌舞伎座を中心に、その周辺の街並みが描かれています。特に注目すべきは、銀座の煉瓦街が震災後にどのように復興したかという点です。震災によって銀座の多くの建物は倒壊・焼失しましたが、織田の作品に描かれた銀座の街並みは、すでに新しいコンクリート造の高層ビルが建ち並ぶ姿が見られ、街は大きな変貌を遂げつつありました。煉瓦街は消え、新しい都市景観が形成されつつあったことが、遠望の形で表現されています。

また、作品に描かれた街並みは、織田の版画技法を駆使して精緻に表現されています。彼は、細密な描写とともに、都市の風景に対する深い観察眼を持ち、それを版画という技法を通じて再現しました。織田のリトグラフは、細やかなタッチで描かれることで、リアルでありながらも、どこか夢幻的な雰囲気を醸し出します。この遠望の構図によって、銀座という都市がどのように復興していったかを観る者に感じさせる力があります。

「銀座松屋より歌舞伎座(遠望)」はリトグラフという版画技法で制作されており、リトグラフとは、石版に描かれた絵を紙に転写する技法です。この技法を用いることで、織田一磨は繊細な線とグラデーションを表現し、都市の風景をリアルに、かつ柔らかな印象で描くことができました。リトグラフは版画の中でも特に印刷の自由度が高く、色彩の調整や陰影の表現が可能であり、織田はその特性を活かして、都市の景観の細部に至るまで描き込んでいます。

また、この作品では、構図の工夫にも注目すべきです。遠望という視点を採用することで、銀座の広がりや都市のダイナミズムを表現しています。松屋の屋上から遠く見渡す視点は、東京の復興がいかに大規模であったかを象徴的に示しており、また視覚的にも空間の広がりを感じさせる効果を生み出しています。織田は、街の復興過程を観察しながら、その変貌を描くことに情熱を注ぎました。リトグラフによる精密な描写は、その情熱を物語っていると言えるでしょう。

1923年に発生した関東大震災は、東京を甚大な被害に遭わせました。銀座も例外ではなく、震災によって多くの建物が倒壊し、焼失しました。しかし、震災からの復興は急速に進み、特に1920年代半ばから後半にかけて、都市は新しい姿を見せ始めます。コンクリート造の高層ビルが次々と建設され、銀座は新しい商業の中心地として再生していきました。このような都市の変化は、織田一磨にとっては大きなテーマとなり、彼はその姿を作品に刻み込みました。

織田は、震災後の復興がもたらした都市の変貌をただ記録するだけでなく、それに対する個人的な視点と感受性を作品に反映させました。『画集銀座』や『画集新宿』といったシリーズは、単なる都市の風景を描いたものではなく、復興という大きな社会的背景を持つ瞬間を切り取ったものです。「銀座松屋より歌舞伎座(遠望)」も、その一環として、震災後の東京の復興と、それによって形作られた新しい都市の景観を描き出しています。

「銀座松屋より歌舞伎座(遠望)」は、織田一磨が震災後の復興する東京を精緻な版画技法で描いた重要な作品です。彼のリトグラフによる表現は、都市の細部まで描き込まれ、視覚的にも情緒的にも深い印象を与えます。銀座の街並みがどのように変わり、再生していったのかを知るための貴重な記録で

あり、都市の復興を見守る視点を通じて、織田自身の感受性や時代への思いが込められています。この作品は、単なる風景画にとどまらず、東京という都市が復興の中で歩んだ歴史的な瞬間を表現する力を持った名作と言えるでしょう。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

_upscayl_5x_upscayl-standard-4x--150x112.jpg)

この記事へのコメントはありません。