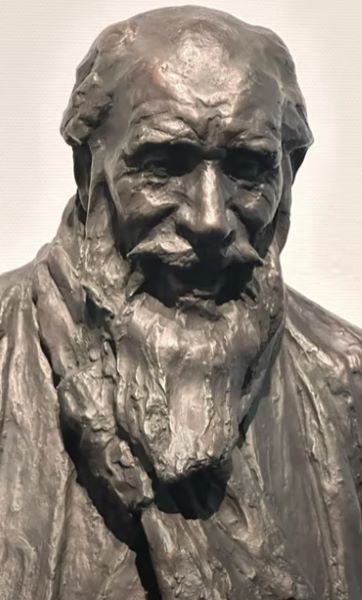

「墓守」は、1910年、彫刻家・朝倉文夫(あさくら ふみお)が制作した代表作で、東京国立近代美術館に所蔵されています。この彫刻は、朝倉が生涯を通じて追求した写実表現の技法を体現しており、当時の日本の彫刻界において非常に高く評価されました。作品は第4回文展で二等賞を獲得し、以後、朝倉文夫の名を広める重要な作品となります。特に、谷中の墓地を管理する老人の姿を描いたこの作品は、作者自身の生活環境とも密接に結びついており、朝倉の彫刻の特徴であるリアリズムと人間への深い洞察が表れています。

朝倉文夫は、明治から大正にかけて活躍した日本の彫刻家で、特に写実主義を基盤にした作品で知られています。彼は東京美術学校(現・東京芸術大学)を卒業後、主に彫刻家として活動し、その後も日本の美術界において大きな影響力を持ち続けました。朝倉は、彫刻における精緻な写実表現を追求し、人体の動きや感情を非常にリアルに表現することに注力しました。特に、人物彫刻における精緻な造形力とリアルな表現は、彼の最大の特徴の一つです。

また、朝倉は創作活動を行う傍ら、後進の育成にも力を注ぎ、1930年代に完成させた自宅兼アトリエは「朝倉彫塑館」として開放され、多くの若い彫刻家たちに影響を与えました。彼の教え子の中には、後に日本の彫刻界で重要な役割を果たす人物も多くいます。このように、朝倉は彫刻家としてだけでなく、教育者としても広くその名を知られる存在となりました。

「墓守」は、朝倉文夫が住んでいた谷中の墓地の近くで見かけた一人の老人をモデルにして制作された作品です。谷中は東京の下町に位置し、昔から多くの寺院や墓地が存在していました。この地域は、朝倉が1907年に住居とアトリエを構えた場所でもあり、彼の彫刻活動や制作において重要な場所となっています。墓地の管理人である老人の姿をテーマにした「墓守」は、朝倉の住環境と密接に関係しており、日常の中で見かけた一人の老人が、この作品に昇華されました。

「墓守」は、墓地という場所の持つ静謐な雰囲気と、墓を守る老人の働きに込められた人間の尊厳や哀愁を表現しています。この作品に描かれた老人は、墓守として長年にわたって無償で墓地の管理に従事している人物であり、彼の姿からは静かなけれども力強い生命力が感じられます。朝倉は、この老人の人物像を通じて、無名の労働者の尊厳や日常の中で生きる人々の姿を描こうとしました。

「墓守」の彫刻は、人物のリアリズムを追求した写実的な表現が特徴的です。朝倉は、人物の骨格や筋肉、皮膚の質感を非常に精緻に再現しており、その緻密な造形力は彼の彫刻家としての高い技術を物語っています。老人の表情や体の細部に至るまで、朝倉はその人間らしさをリアルに表現し、観る者に強い印象を与えます。顔の皺や手のひらに至るまで、老人の年齢を反映した細かな表現が、彼の生きざまや時間の流れを感じさせます。

また、朝倉は「墓守」において、人物の姿勢や動きにも工夫を凝らしています。老人は立った状態で墓の前に立っているのですが、その姿勢からは、物理的に老いが進んでいるにもかかわらず、精神的には非常に力強い人物であることが伝わってきます。老人の立ち姿は、穏やかでありながらも、長年の墓守としての誇りを持っているかのような力強さを感じさせます。このような人間の内面を反映させることで、朝倉は単なる外見の写実にとどまらず、その人物の精神的な存在感までも表現しようとしています。

「墓守」は、朝倉文夫の写実主義的な作風が最もよく表れた作品です。写実主義とは、物事をありのままに、真実を追求して描く手法を指し、朝倉はその技法を彫刻においても忠実に実践しました。人物の外見を忠実に再現するだけでなく、彼の作品では、物理的なリアリズムとともに、精神的な奥行きや内面的な表現を追求しています。

この作品は、第4回文展で二等賞を受賞したことにより、朝倉の名を広め、彼の作風の確立に大きな役割を果たしました。特にその写実的な表現が評価され、「墓守」は、彼の技術力の高さと、人物に対する深い理解が結びついた重要な作品となります。また、当時の日本の彫刻界において、写実主義は新しい潮流となり、多くの後進の彫刻家たちに影響を与えました。朝倉の作品は、日本における近代彫刻の発展に寄与し、特に人物彫刻において新しい視点を提供しました。

「墓守」のような作品を通じて、朝倉は単に彫刻の技術的な高さを追求しただけでなく、社会的なメッセージや人間への深い洞察をも表現しました。特に、無名の老人を描いたこの作品は、社会の中で忘れられがちな存在への敬意を込めているとも解釈できます。墓守という職業は、目立たず静かな仕事であるものの、その重要性を認識し、それに敬意を表すことは、朝倉が持っていた人間に対する尊敬の表れであったと言えるでしょう。

また、朝倉は自らのアトリエを開放し、後進の彫刻家を育てることにも力を注ぎました。彼の「朝倉彫塑館」は、後に多くの彫刻家たちにとっての学びの場となり、彼の技術や思想はその後の世代にも受け継がれました。朝倉の彫刻家としての活動は、単に一人の作家としての成功にとどまらず、日本の彫刻界の発展に貢献することとなります。

「墓守」は、朝倉文夫の彫刻における代表作であり、彼の写実主義的な技法と深い人間洞察が結集した作品です。この作品を通じて、朝倉は単なる外面的な再現を超えて、人物の内面や精神的な力を表現し、人間の尊厳や生活の美しさを強調しました。「墓守」は、朝倉文夫の技術力と社会的メッセージが結びついた作品であり、彫刻という表現手段を通じて、彼の人間観や美学が見事に具現化されています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。