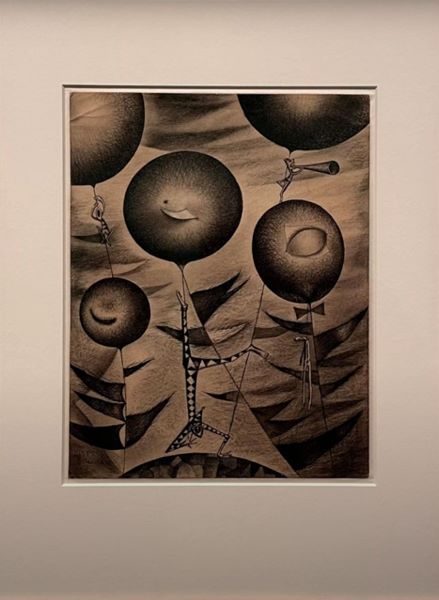

【アドバルーン】池田龍雄‐東京国立近代美術館所蔵

池田龍雄

浮遊する視線と広告社会の黎明

池田龍雄は、戦後日本美術のなかで、静かながらも鋭利な感受性によって時代の変化を捉え続けた画家である。彼の作品には、雄弁な物語や露骨な批評はほとんど見られない。代わりに提示されるのは、どこか曖昧で、軽やかでありながら、観る者の内部に長く残る違和感である。一九五五年に制作された《アドバルーン》は、そうした池田芸術の本質を端的に示す作品であり、戦後日本社会が迎えた新たな局面を、きわめて洗練された造形によって映し出している。

戦後一〇年を迎えた一九五〇年代半ば、日本社会は瓦礫の時代を脱し、急速に「平時」の顔を取り戻しつつあった。都市は再編され、街路にはネオンサインや看板が溢れ、視覚的情報が日常空間を占拠し始める。復興は希望として語られる一方で、そこには新たな管理と誘導の仕組みが静かに組み込まれていった。池田龍雄が向き合ったのは、まさにこの「明るさを帯びた転換期」の感触であった。

池田は、抽象と具象のいずれにも安住しない姿勢を貫いた画家である。彼の画面には、具体的な形象が認められながらも、それが明確な物語へと回収されることはない。むしろ形は、意味を帯びる直前の状態、あるいは意味が剥落した後の残像として存在している。《アドバルーン》に描かれた巨大な円形も、その最たる例であろう。それは誰もが見覚えのある広告用風船を想起させながら、同時に、名づけを拒む抽象的存在として画面に浮かんでいる。

画面中央に据えられた円は、過剰な描写を避け、簡潔な輪郭によって示される。その周囲には、細く張り巡らされた線が、空間をゆるやかに分割する。これらの線は、アドバルーンを地上につなぎとめる糸を思わせるが、同時に、視線を誘導し、画面全体に張り詰めた緊張を生み出す装置として機能している。浮遊する円と、それを拘束する線との関係は、自由と管理、夢と現実といった対立を、象徴的に示唆しているかのようである。

色彩の扱いもまた、池田龍雄の思考の深さを物語る。鮮やかでありながら、決して享楽的にはならない色の配置は、広告の華やかさを想起させつつ、その背後にある人工性や操作性を静かに浮かび上がらせる。赤や黄色、青といった原色に近い色調は、視覚的な即効性を持ちながらも、どこか抑制され、感情の高揚を意図的に回避している。その結果、画面は軽やかさと冷静さを同時に宿す、特異な均衡状態に置かれる。

技法の面において、《アドバルーン》は池田の特質を明確に示している。インクやコンテによる線描は、形を規定すると同時に、形の不確かさを際立たせる。油彩による色面は、空間に奥行きを与えながらも、触覚的な重さを最小限に抑えている。こうした異なる素材の併用は、画面に多層的な時間を持ち込み、見る行為そのものを緩やかに揺さぶる。線は即物的であり、色は感覚的である。その間に生じる緊張こそが、池田絵画の核心である。

アドバルーンというモチーフは、戦後日本における消費社会の象徴として、きわめて示唆的である。空に浮かぶ巨大な広告は、人々の注意を集めるための装置であり、欲望を刺激するための視覚的仕掛けであった。しかし、それは同時に、地上から切り離された虚構でもある。池田は、この二重性に鋭く反応した。軽やかに浮かぶ円は、希望や夢を想起させる一方で、糸によって厳密に制御されている。その姿は、自由を謳歌しているかに見える戦後社会が、実は見えない力によって方向づけられている状況を、静かに映し出している。

《アドバルーン》には、直接的な批判の言葉は存在しない。だが、その沈黙のなかには、視覚情報が氾濫し、イメージが現実に先行する時代への鋭い予感が潜んでいる。池田龍雄は、広告や都市の風景を描くことで、それらを肯定も否定もせず、ただ「浮遊する状態」として提示した。その態度は、感情的な断罪を避けるがゆえに、かえって観る者に思考の余地を残す。

この作品が今日においても新鮮さを失わないのは、そこに描かれた構造が、現代社会においてさらに拡張されているからであろう。スクリーン上に溢れるイメージ、絶えず更新される広告的言語。その原型が、すでに一九五五年の画面に、静かに、しかし明確に刻印されている。《アドバルーン》は、戦後日本美術の一断面であると同時に、現代視覚文化の原風景として、今なお私たちの前に浮かび続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。